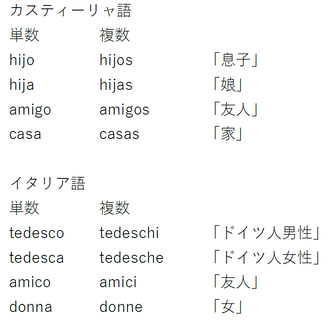

カスティーリャ語(俗に言うスペイン語)とイタリア語は、フランス語、カタロニア語、ポルトガル語、レト・ロマン語、ルーマニア語と共にロマンス語の一派で大変よく似ているが、一つ大きな文法上の相違点がある。

「俗ラテン語から現在のロマンス諸語が発展して来るに従い、複数名詞は格による変化形を失い、一つの形に統一されてしまったが、その際カスティーリャ語はラテン語の複数対格形を複数形の代表としてとりいれたのに対し、イタリア語はラテン語の主格をもって複数形とした。」

以下はラテン語の第一曲用、第二曲用の名詞変化だが、上と比べると、カスティーリャ語・イタリア語は確かに忠実にラテン語のそれぞれ対格・主格形をとり入れて名詞複数形を形成しているようだ。

カスティーリャ語の他にフランス語、カタロニア語、ポルトガル語もラテン語対格系(-s)、イタリア語の他にはルーマニア語が母音交代による複数形成、つまりラテン語主格系だそうだ。

話を戻して、つまり対格起源の複数形を作るようになったのはラテン語が大陸ケルト語と接した地域、ということになる。ではどうしてケルト語と接触すると複数形が -s になるのか、古代(大陸)ケルト語の曲用パラダイムはどうなっているのか調べようとしたら、これがなかなか見つからない。やっと出くわしたさる資料によれば、古代ケルト語の曲用・活用パラダイムは文献が少ないため、相当な苦労をして一部類推・再構築するしかない、とのことだ。その苦心作によれば古代ケルト語は大部分の名詞の複数主格に -s がつく。a-語幹でさえ -sで複数主格を作る。しかも複数対格も、主格と同じではないがとにかく後ろに -s をつける。例外的に o-語幹名詞だけは複数主格を -i で作るが、これも複数対格は -s だ。例をあげる。

つまりケルト語は複数主格でラテン語より -s が立ちやすい。だからその -s まみれのケルト語と接触したから西ロマンス諸語では「複数は -s で作る」という姿勢が浸透し、ラテン語の主格でなく -s がついている対格のほうを複数主格にしてしまった、という推論が成り立たないことはないが、どうもおかしい。第一に古代ケルト語でも o-語幹名詞は i で複数主格を作るのだし、第二にラテン語のほうも o-語幹、a-語幹以外の名詞には -s で複数主格をつくるものが結構ある。つまり曲用状況はケルト語でもラテン語でもそれほど決定的な差があるわけではないのだ。

しかもさらに調べてみたら、本来の印欧語の名詞曲用では o-語幹名詞でも a-語幹名詞でも複数主格を -s で形成し、ラテン語、ギリシア語、バルト・スラブ諸語に見られる -i による複数形は「印欧語の代名詞の曲用パラダイムを o-語幹名詞に転用したため」、さらにラテン語では「その転用パラダイムを a-語幹名詞にまで広めたため」と説明されている。つまり古代ケルト語の a-語幹にも見られるような -s による主格形成のほうがむしろ本来の印欧語の形を保持しているのであって、ラテン語の -i による複数形のほうが新参者なのである。ギリシャ語もこの -i だったと聞いて、この形は当時のローマ社会のエリートがカッコつけてギリシャ風の活用をラテン語の書き言葉にとりいれたためなんじゃないかという疑いが拭い切れなくなったのだが、私は性格が悪いのか?書かれた資料としては amici タイプの形ばかり目に付くが、文字に現われない部分、周辺部や日常会話ではずっと本来の -s で複数を作っていたんじゃないのかという気がするのだが、考えすぎなのか?

言い換えると大陸ケルト語と接触した地域は「ケルト語の影響で -s になった」というよりも、印欧語本来の形をラテン語よりも維持していたケルト語が周りで話されていたため、つまりケルト語にいわば守られてギリシャ語起源のナウい -i 形が今ひとつ浸透しなかったためか、あるいは単にケルト語が話されていた地域がラテン語の言語的周辺部と重なっていただけなのか、とにかく「印欧語の古い主格形が保持されて残った」ということであり、「カスティーリャ語はラテン語の複数対格形を複数形の代表としてとりいれたのに対し、イタリア語はラテン語の主格をもって複数形とした」という言い方は不正確、というか話が逆なのではないか。西ロマンス諸語はラテン語対格から「形をとりいれた」のではない、ラテン語の新しい主格形を「とりいれなかった」のでは。また対格を複数形の代表として取り入れたにしても、主格と対格がどちらも -s で終っていたために主格対格形が混同されやすく、対格を取り入れたという自覚があまりなかった、つまり話者本人は主格を使っているつもりだったとか。-i という形が圧倒的に有力だったらそれを放棄してわざわざ対格の -s に乗り換えるというのは相当意識的な努力(?)が要ると思う。

どうもそういう解釈したからといって一概に荒唐無稽とは言いきれない気がするのだが。というのは当時ラテン語の他にもイタリア半島ではロマンス語系の言語がいくつか話されていたが、それら、たとえばウンブリア語にしてもオスク語にしても男性複数主格は主に -s で作るのだ。これらの言語は「ラテン語から発達してきた言語」ではない、ラテン語の兄弟、つまりラテン語と同様にそのまた祖語から形成されてきた言語だ。主格の -s はラテン語の対格「から」発展してきた、という説明はこれらの言語に関しては成り立たない。

ギリシア語古典の『オデュッセイア』をラテン語に訳したリヴィウスやラテン語の詩を確立したエンニウスなど初期のラテン文学のテキストを当たればそこら辺の事情がはっきりするかもしれない。

スペイン語・イタリア語の語学の授業などではこういうところをどう教わっているのだろうか。

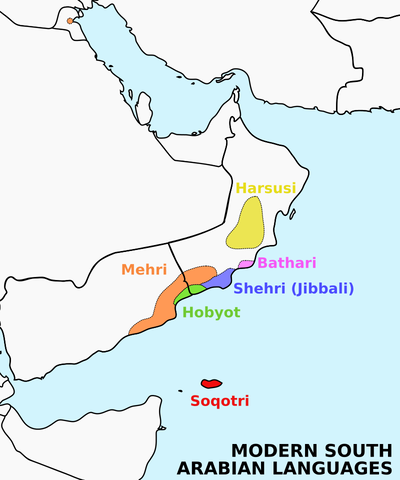

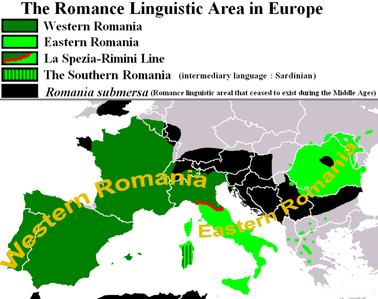

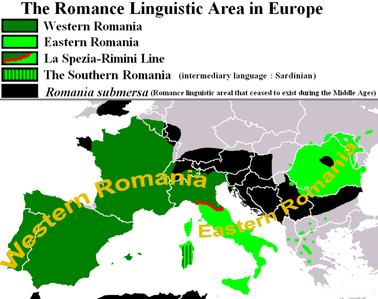

いずれにせよ、この複数形の作り方の差は現在のロマンス諸語をグループ分けする際に決定的な基準の一つだそうだ。ロマンス諸語は、大きく分けて西ロマンス諸語と東ロマンス諸語に二分されるが、その際東西の境界線はイタリア語のただ中を通り、イタリア半島北部を横切ってラ=スペツィア(La Spezia)からリミニ(Rimini)に引かれる。この線から北、たとえばイタリア語のピエモント方言ではイタリア語標準語のように-iでなく-sで複数を作るのだ。

つまり、標準イタリア語はサルディニア語、コルシカ語、ルーマニア語、ダルマチア語と共に東ロマンス語、一部の北イタリアの方言はカスティーリャ語、フランス語、レト・ロマン語、プロヴァンス語などといっしょに西ロマンス語に属するわけで、イタリア語はまあ言ってみれば股裂き状態と言える。

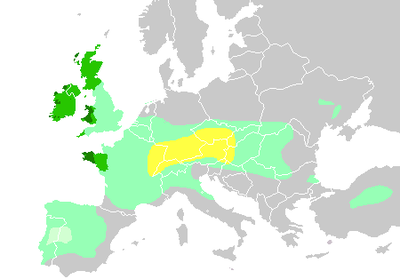

この赤線がドイツ語の股を裂くベンラート線(Machen-maken線)。https://de-academic.com/dic.nsf/dewiki/904533から

この記事は身の程知らずにもランキングに参加しています(汗)。

人気ブログランキングへ

名詞の複数形を作る際、カスティーリャ語は -s を語尾に付け加えるのに、イタリア語はこれを-iまたは -e による母音交代によって行なうのだ。

これはなぜなのか前から気になっている。語学書では時々こんな説明をみかけるが。「俗ラテン語から現在のロマンス諸語が発展して来るに従い、複数名詞は格による変化形を失い、一つの形に統一されてしまったが、その際カスティーリャ語はラテン語の複数対格形を複数形の代表としてとりいれたのに対し、イタリア語はラテン語の主格をもって複数形とした。」

以下はラテン語の第一曲用、第二曲用の名詞変化だが、上と比べると、カスティーリャ語・イタリア語は確かに忠実にラテン語のそれぞれ対格・主格形をとり入れて名詞複数形を形成しているようだ。

カスティーリャ語の他にフランス語、カタロニア語、ポルトガル語もラテン語対格系(-s)、イタリア語の他にはルーマニア語が母音交代による複数形成、つまりラテン語主格系だそうだ。

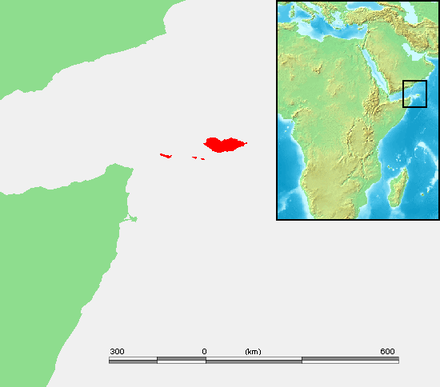

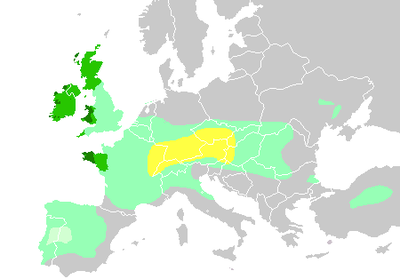

しかしそもそもどうして一方は対格形で代表させ、他方は主格形をとるようになったのか。ちょっと検索してみたが直接こうだと言い切っているものはなかった。もっと語学書をきちんとあたればどこかで説明されていたのかもしれないので、これはあくまで現段階での私の勝手な発想だが、一つ思い当たることがある。現在、対格起源の複数形をとる言語の領域と、昔ローマ帝国の支配を受ける以前にケルト語が話されていた地域とが妙に重なっているのだ。

複数主格が -s になる地域と -i になる地域。境界線が北イタリアを横切っているのがわかる。この赤線は「ラ=スペツィア・リミニ線」と呼ばれているもの(下記参照)。ウィキペディアから。

By own work - La Spezia-Rimini LineGerhard Ernst - Romanische Sprachgeschichte[1][2][3], CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5221094

これが昔ケルト人が住んでいた地域。北イタリアに走る居住地域の境界線が上の赤線と妙に重なっている。これもウィキペディアから。

Von QuartierLatin1968, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=638312

面白いことに、北イタリアにはピエモント方言など複数を母音交代で作らず、-s で作る方言が散在するが、この北イタリアは、やはりローマ帝国以前、いやローマの支配が始まってからもラテン語でなく、ケルト語が話されていた地域である。現にMilanoという地名はイタリア語でもラテン語でもない。ケルト語だ。もともとMedio-lanum(中原)という大陸ケルト語であるとケルト語学の先生に教わった。話はそれるが、この先生は英国のマン島の言語が専門で、著作がいわゆる「言語事典」などにも重要参考文献として載っているほどの偉い先生だったのに、なんでよりによってドイツのM大などという地味な大学にいたのだろう。複数形の作り方なんかよりこっちの方がよほど不思議だ。

話を戻して、つまり対格起源の複数形を作るようになったのはラテン語が大陸ケルト語と接した地域、ということになる。ではどうしてケルト語と接触すると複数形が -s になるのか、古代(大陸)ケルト語の曲用パラダイムはどうなっているのか調べようとしたら、これがなかなか見つからない。やっと出くわしたさる資料によれば、古代ケルト語の曲用・活用パラダイムは文献が少ないため、相当な苦労をして一部類推・再構築するしかない、とのことだ。その苦心作によれば古代ケルト語は大部分の名詞の複数主格に -s がつく。a-語幹でさえ -sで複数主格を作る。しかも複数対格も、主格と同じではないがとにかく後ろに -s をつける。例外的に o-語幹名詞だけは複数主格を -i で作るが、これも複数対格は -s だ。例をあげる。

つまりケルト語は複数主格でラテン語より -s が立ちやすい。だからその -s まみれのケルト語と接触したから西ロマンス諸語では「複数は -s で作る」という姿勢が浸透し、ラテン語の主格でなく -s がついている対格のほうを複数主格にしてしまった、という推論が成り立たないことはないが、どうもおかしい。第一に古代ケルト語でも o-語幹名詞は i で複数主格を作るのだし、第二にラテン語のほうも o-語幹、a-語幹以外の名詞には -s で複数主格をつくるものが結構ある。つまり曲用状況はケルト語でもラテン語でもそれほど決定的な差があるわけではないのだ。

しかもさらに調べてみたら、本来の印欧語の名詞曲用では o-語幹名詞でも a-語幹名詞でも複数主格を -s で形成し、ラテン語、ギリシア語、バルト・スラブ諸語に見られる -i による複数形は「印欧語の代名詞の曲用パラダイムを o-語幹名詞に転用したため」、さらにラテン語では「その転用パラダイムを a-語幹名詞にまで広めたため」と説明されている。つまり古代ケルト語の a-語幹にも見られるような -s による主格形成のほうがむしろ本来の印欧語の形を保持しているのであって、ラテン語の -i による複数形のほうが新参者なのである。ギリシャ語もこの -i だったと聞いて、この形は当時のローマ社会のエリートがカッコつけてギリシャ風の活用をラテン語の書き言葉にとりいれたためなんじゃないかという疑いが拭い切れなくなったのだが、私は性格が悪いのか?書かれた資料としては amici タイプの形ばかり目に付くが、文字に現われない部分、周辺部や日常会話ではずっと本来の -s で複数を作っていたんじゃないのかという気がするのだが、考えすぎなのか?

言い換えると大陸ケルト語と接触した地域は「ケルト語の影響で -s になった」というよりも、印欧語本来の形をラテン語よりも維持していたケルト語が周りで話されていたため、つまりケルト語にいわば守られてギリシャ語起源のナウい -i 形が今ひとつ浸透しなかったためか、あるいは単にケルト語が話されていた地域がラテン語の言語的周辺部と重なっていただけなのか、とにかく「印欧語の古い主格形が保持されて残った」ということであり、「カスティーリャ語はラテン語の複数対格形を複数形の代表としてとりいれたのに対し、イタリア語はラテン語の主格をもって複数形とした」という言い方は不正確、というか話が逆なのではないか。西ロマンス諸語はラテン語対格から「形をとりいれた」のではない、ラテン語の新しい主格形を「とりいれなかった」のでは。また対格を複数形の代表として取り入れたにしても、主格と対格がどちらも -s で終っていたために主格対格形が混同されやすく、対格を取り入れたという自覚があまりなかった、つまり話者本人は主格を使っているつもりだったとか。-i という形が圧倒的に有力だったらそれを放棄してわざわざ対格の -s に乗り換えるというのは相当意識的な努力(?)が要ると思う。

どうもそういう解釈したからといって一概に荒唐無稽とは言いきれない気がするのだが。というのは当時ラテン語の他にもイタリア半島ではロマンス語系の言語がいくつか話されていたが、それら、たとえばウンブリア語にしてもオスク語にしても男性複数主格は主に -s で作るのだ。これらの言語は「ラテン語から発達してきた言語」ではない、ラテン語の兄弟、つまりラテン語と同様にそのまた祖語から形成されてきた言語だ。主格の -s はラテン語の対格「から」発展してきた、という説明はこれらの言語に関しては成り立たない。

ギリシア語古典の『オデュッセイア』をラテン語に訳したリヴィウスやラテン語の詩を確立したエンニウスなど初期のラテン文学のテキストを当たればそこら辺の事情がはっきりするかもしれない。

スペイン語・イタリア語の語学の授業などではこういうところをどう教わっているのだろうか。

いずれにせよ、この複数形の作り方の差は現在のロマンス諸語をグループ分けする際に決定的な基準の一つだそうだ。ロマンス諸語は、大きく分けて西ロマンス諸語と東ロマンス諸語に二分されるが、その際東西の境界線はイタリア語のただ中を通り、イタリア半島北部を横切ってラ=スペツィア(La Spezia)からリミニ(Rimini)に引かれる。この線から北、たとえばイタリア語のピエモント方言ではイタリア語標準語のように-iでなく-sで複数を作るのだ。

つまり、標準イタリア語はサルディニア語、コルシカ語、ルーマニア語、ダルマチア語と共に東ロマンス語、一部の北イタリアの方言はカスティーリャ語、フランス語、レト・ロマン語、プロヴァンス語などといっしょに西ロマンス語に属するわけで、イタリア語はまあ言ってみれば股裂き状態と言える。

こういう、技あり一本的な重要な等語線の話が私は好きだ。ドイツ語領域でも「ベンラート線」という有名な等語線がドイツを東西に横切っている。この線から北では第二次子音推移が起こっておらず、「私」を標準ドイツ語のように ich(イッヒ)でなくik(イック)と発音する。同様に「する・作る」は標準ドイツ語では machen(マッヘン)だがこの線から北では maken(マーケン)だ。これはドイツ語だけでなくゲルマン諸語レベルの現象で、ゲルマン語族であるオランダ語や英語で「作る」を k で発音するのはこれらの言語がベンラート線より北にあるからだ。

この赤線がドイツ語の股を裂くベンラート線(Machen-maken線)。https://de-academic.com/dic.nsf/dewiki/904533から

この記事は身の程知らずにもランキングに参加しています(汗)。

人気ブログランキングへ