中国とパキスタンを結び、途中標高4714mの高所を通る国道35線は俗にカラコルム・ハイウェイと呼ばれている。1980年代に開通した。この国道のほとりにフンザHunza渓谷という谷があるが、ここで話されているのがブルシャスキー語(アクセントは「ル」にあるそうだ)という言語である。

このフンザとナゲルの他にもう一つブルシャスキー語地域がある。フンザ渓谷の北西約100kmのところにあるヤスィンYasinという辺境の谷がそれ。ここの方言はフンザ・ナゲルとはさらにはっきり差があり、フンザ/ナゲル対ヤスィンという図式になるそうだ。それでもやはり相互理解の邪魔にならない程度。このヤスィン方言の話者は昔ナゲルから移住してきた人たちの子孫、つまりヤスィン方言はナゲル方言から分かれたものらしい。いくつかの資料から分かれた時期は16世紀ごろと推定できる。南米スペイン語と本国スペイン語との違い同じようなものか。またヤスィン方言はフンザよりさらに語尾や助詞・助動詞の簡略化が進んでいるとのことだ。オランダ語とアフリカーンスを思い出してしまう。ブルシャスキー語の話者の総数はおよそ10万人だそうだから、単純計算でヤスィン方言の話者は2万人ということになる。でも「10万人」というその数字そのものがあまり正確でないようだから本当のところはわからない。

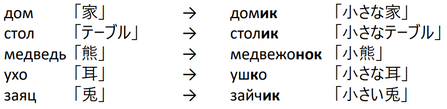

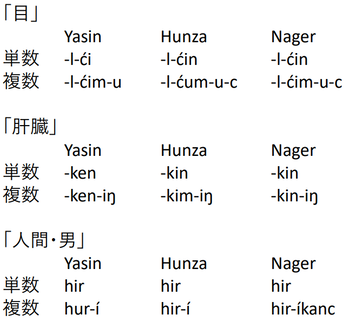

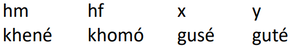

ちょっとこの3つの方言を比べてみよう。

「目」と「肝臓」の前にハイフンがついているのは、これらの語が単独では使われず、常に所有関係を表す前綴りが入るからだ(下記参照)。全体的にみると確かにナゲル→フンザ→ヤスィンの順に形が簡略化していっているのがわかる。また、フンザの「目」の複数形などちょっとした例外はあるにしてもヤスィンとフンザ・ナゲル間にはすでに「音韻対応」が成り立つほど離れているのも見える。しかし同時にこれらのバリアントが言語的に非常に近く、差異は単に「方言差」と呼んでもいいことも見て取れる。確かにこれなら相互理解に支障はあるまい。またナゲル→フンザ→ヤスィンの順に簡略化といっても一直線ではなく、例外現象(例えば下記の代名詞の語形変化など)も少なくないのは当然だ。

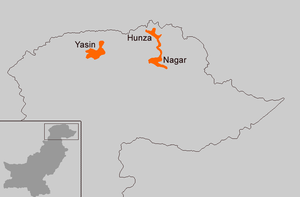

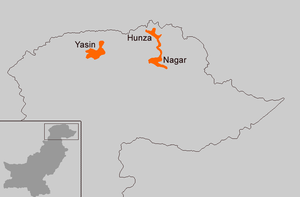

ブルシャスキー語の話されている地域。上がウィキペディアからだが、雑すぎてイメージがわかないのでhttp://www.proel.org/index.php?pagina=mundo/aisladas/burushaskiという処から別の地図を持ってきた(下)。

最初は氏はブルシャスキー語の親族関係、つまりどの語族に属するのかと模索していたようで、一時はバスク語との親族関係も考えていたらしいことは『72.流浪の民』でも紹介した通りであるが、その後自分からその説を破棄しブルシャスキー語は孤立語としてあくまで言語内部の共時的、また通時的構造そのものの解明に心を注ぐようになった。1966年の滞在の時にはすでにカラコルム・ハイウェイの建設が始まっていたので外国人は直接フンザ・ナガル渓谷には入れずラーワルピンディーというところまでしか行けなかったそうだが、そこでインフォーマントには会ってインタビュー調査をやっている。1983年にまた来たときはハイウェイがすでに通っていたわけだが、あたりの様子が全く様変わりしてしまっていたと氏は報告している。

まずさすがインド周辺の言語らしくそり舌音がある。[ʈ, ʈʰ, ɖ, ʂ, ʈ͡ʂ , ʈ͡ʂʰ, ɖ͡ʐ , ɻ] の8つで、ベルガーはこれらをそれぞれ ṭ, ṭh, ḍ, ṣ, c̣, c̣h, j̣, ỵ と文字の下の点を打って表記している。それぞれの非そり舌バージョンは [t, tʰ, d, s, t͡s, t͡sʰ, d͡ʑ , j]、ベルガーの表記では t, th, d, s, c, ch, j, y だ。最後の y、 ỵ の非そり舌バージョンは半母音(今は「接近音」と呼ばれることが多いが)だが、これは母音 i のアロフォンである。つまり ỵ は接近音をそり舌でやるのだ。そんな音が本当に発音できるのかと驚くが、この ỵ は半母音でなく子音の扱いである。また t, tʰ, d の部分を見るとその音韻組織では無気・帯気が弁別性を持っていることがわかる。さらにそれが弁別的機能を持つのは無声子音のみということも見て取れ、まさに『126.Train to Busan』で論じた通りの図式になってちょっと感動する。

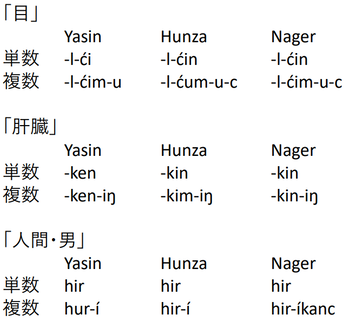

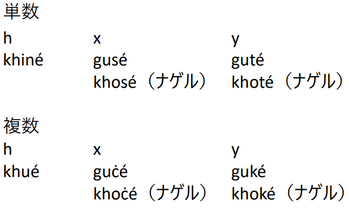

もちろん名詞ばかりでなく、代名詞にもこの4つの違いがある。ヤスィン方言の単数形の例だが、this はそれぞれの性で以下のような形をとる。hf で -mo という形態素が現れているが、これは上で述べた -mo についての記述と一致する。

フンザ・ナゲルでは hm と hf との区別がなくh として一括できる。

さらに動詞もこれらの名詞・代名詞に呼応するのは当然だ。

上でブルシャスキー語は膠着語的な言語と書いたのは、トルコ語のような真正の膠着語と違って語の後ろばかりでなく接頭辞が付きそれが文法上重要な機能を担っているからだ。面白いことに動詞に人称接頭辞が現れる。動詞の人称変化の上にさらに人称接頭辞が加わるのだ。例えば werden (become) という自動詞では動詞本体の頭に主語を表す人称辞がついて

i-mánimi → er-wurde (he-became)

mu-mánumo → sie-wurde (she-became)

となり、動詞の語形変化と接頭辞で人称表現がダブっているのがわかる。もっともブルシャスキー語は膠着語的な言語だから、上の例でもわかるように「動詞の人称変化」というのは印欧語のような「活用」ではなく動詞本体に接尾辞がつくわけで、つまり動詞語幹が前後から挟まれるのだ。これが単語としての動詞でシンタクス上ではここにさらに主語(太字)がつく。

hir i-mánimi → der Mann wurde (the man became)

だからこの形は正確にいうと der Mann er-wurde (the man he-became) ということだ。一方他動詞の場合は、「能格言語」と聞いた時点ですでに嫌な予感がしていたように人称接頭辞が主語でなく目的語を表す。

i-phúsimi → er ihn-band (he him-bound)

mu-phúsimi → er sie-band (he her-bound)

ここにさらに主語と目的語がつくのは自動詞と同じだ。

íne hir i-phúsimi → er band den Mann (he bound the man)

直訳すると er ihn-band den Mann (he him-bound the man) である。ここまでですでにややこしいが問題をさらにややこしくしているのが、この人称接頭辞が必須ではないということだ。どういう場合に人称接頭辞を取り、どういう場合に取らないか、まだ十分に解明されていない。人称接頭辞を全く取らない語形変化(語尾変化)だけの動詞も少なからずある。また同じ動詞が人称接頭辞を取ったり取らなかったりする。そういう動詞には主語や目的語が y-クラスの名詞である場合は接頭辞が現れないものがある。また人称接頭辞を取る取らないによって意味が違ってくる動詞もある。人称接頭辞があると当該行動が意図的に行われたという意味になるものがあるそうだ。例えば人称接頭辞なしの hir ġurċími (der Mann tauchte unter/ the man dived under) ならその人は自分から進んで水に潜ったことになるが、接頭辞付きの hir i-ġúrċimi (何気にアクセントが移動している)だとうっかり足を滑らして水に落っこちたなど、とにかく外からの要因で起こった意図していない潜水だ。他動詞に人称接頭辞がつかないと座りの悪いものがあるのはおそらくこの理由による。上で述べたように他動詞だから接頭辞は目的語を示すわけだが、その目的語から見ればその作用は主語から来たもの、つまり目的語の意志ではないからだ。逆に自動詞に接頭辞を取ると座りが悪いのがあるが、それは意味そのものが「座る」とか「踊る」とか主語の主体性なしでは起こりえない事象を表す動詞だ。さらに人称接頭辞のあるなしで自動詞が他動詞に移行する場合もある。例えば接頭辞なしの qis- は「破ける」という自動詞だが接頭辞がつくと i-qhís- で、「破く」である。

もうひとつ(もういいよ)、名詞にもこの人称接頭辞が必須のものがある。上述のハイフンをつけた名詞がそれで、「父」とか「母」などの親族名称、また身体部分など、持ち主というかとにかく誰に関する者や物なのかはっきりさせないとちゃんとした意味にならない。例えば「頭・首」は-yáṭis だが、そのままでは使えない。a-yáṭis と人称接頭辞 をつけて初めて語として機能する。上の動詞で述べた接頭辞 i- は hmで単数3人称だが、このa- は一人称単数である。これにさらに所有代名詞がつく。jáa a-yáṭis となり直訳すると mein ich-Kopf (my I-head)、「私の頭」である。これに対し他の名詞は人称接頭辞がいらない。jáa ha で「私の家」、「家」に接頭辞がついていない。しかし持ち主がわからず単にa head または the head と言いたい場合はどうするのか。そういう時は一人称複数か3人称複数の人称接頭辞を付加するのだそうだ。

極めつけというかダメ押しというか、上でもちょっと述べたようにこのブルシャスキーという言語は能格言語(『51.無視された大発見』参照)である。自動詞の主語と他動詞の目的語が同じ格(絶対格)になり他動詞の主語(能格)と対立する。ベルガー氏がバスク語との関係を云々し、コーカサスの言語とのつながりをさぐっている研究者がいるのはこのためだろう。ブルシャスキー語は日本語などにも似て格の違いを接尾辞でマークするので印欧語のように一発できれいな図表にはできないが(要するに「膠着語的言語」なのだ)、それでも能格性ははっきりしている。絶対格はゼロ語尾、能格には -e がつく。

自動詞

der Mann starb (the man died).

他動詞

hír-e gus mu-yeéċ-imi

man.Erg + woman.Abs + hf.sg-saw-hm.sg

Der Mann sah die Frau (the man saw the woman)

ブルシャスキー語の語順はSOVだから、他動詞では直接目的語の「女」gus が動詞の前に来ているが、これと自動詞の主語hir(「男」)はともにゼロ語尾で同じ形だ。これが絶対格である。一方他動詞の主語はhír-e で「男」に -e がついている。能格である。人称接頭辞は上で述べた通りの図式だが、注意すべきは動詞の「人称変化」、つまり動詞の人称接尾辞だ。自動詞では接頭、接尾辞ともに hmの単数形で、どちらも主語に従っているが、他動詞では目的語に合わせた接頭辞は hf だが接尾辞の方は主語に呼応するから hm の形をとっている(下線部)。言い換えるとある意味では能格構造と主格・対格構造がクロスオーバーしているのだ。このクロスオーバー現象はグルジア語(再び『51.無視された大発見』参照)にもみられるし、ヒンディー語も印欧語のくせに元々は受動態だったものから発達してきた能格構造を持っているそうだから、やっぱりある種のクロスオーバーである。

ところで仮にパキスタン政府がカラコルム・ハイウェイに関所(違)を設け、これしきの言語が覚えられないような馬鹿は入国禁止とか言い出したら私は絶対通過できない。そんな想像をしていたら一句浮かんでしまった:旅人の行く手を阻むカラコルム、こんな言語ができるわけなし。

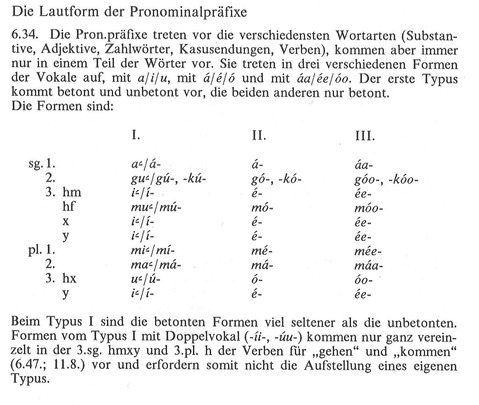

ブルシャスキー語の格一覧。Kasus absolutusが絶対格、Ergativが能格。

Berger, Hermann. 1998. Die Burushaski-Sprache von Hunza und Nager Teil I Grammatik. Wiesbaden:Harrassowitz: p.63 から

ベルガー氏が収集したフンザ方言の口述テキストの一つ。ドイツ語翻訳付き。「アメリカ人とK2峰へ」。Berger, Hermann. 1998. Die Burushaski-Sprache von Hunza und Nager Teil II Texte mit Übersetzungen. Wiesbaden:Harrassowitz: p.96-97 から

カラコルム・ハイウェイ。Hunza や Nager (Nagar)という地名が見える。

谷の一方がフンザ、川を挟んだ向こう側がナゲルNager という地名で、いっしょにされてフンザ・ナゲルと呼ばれていることが多い。しかしこの二つはそれぞれ別の支配者(ブルシャスキー語でtham)に統治される独立国であった。両国間での戦争さえあったそうだ。1891年にイギリスの支配下に入り1947年に自主的にパキスタンへの併合の道を選んだ。長い間君主国としての独立性を保っていたが、ナゲルは1972年フンザは1974年に王国としての地位を失い単なるパキスタン領となった。フンザには約4万人、ナゲルにもほぼ同数のブルシャスキー語話者がいると見られる。両者間には方言差があるが相互理解には何ら支障がない。ナゲルの方が保守的だそうだ。例えばhe does it をナゲルではéću bái といってéću が動詞本体、báiはいわば助動詞だが、これがフンザでは合体してéćái または éćói という形になっている。同様にyou have done it はナゲルでétu báa、フンザでétáa または étóo となる。母音の上についている「´」はアクセント記号だが、フンザではこの短い単語にアクセントが二つある、ということは山が二つあることになるわけでいかにも元は二つの単語だったと思わせる。また本来同じ母音が二つ連続していたのがフンザでは一母音に短縮され、ナゲルで「一ヵ月」は hísa-an というのにフンザでは hísan と母音が縮まっている。語彙の点でもいろいろ相違があるらしい。このフンザとナゲルの他にもう一つブルシャスキー語地域がある。フンザ渓谷の北西約100kmのところにあるヤスィンYasinという辺境の谷がそれ。ここの方言はフンザ・ナゲルとはさらにはっきり差があり、フンザ/ナゲル対ヤスィンという図式になるそうだ。それでもやはり相互理解の邪魔にならない程度。このヤスィン方言の話者は昔ナゲルから移住してきた人たちの子孫、つまりヤスィン方言はナゲル方言から分かれたものらしい。いくつかの資料から分かれた時期は16世紀ごろと推定できる。南米スペイン語と本国スペイン語との違い同じようなものか。またヤスィン方言はフンザよりさらに語尾や助詞・助動詞の簡略化が進んでいるとのことだ。オランダ語とアフリカーンスを思い出してしまう。ブルシャスキー語の話者の総数はおよそ10万人だそうだから、単純計算でヤスィン方言の話者は2万人ということになる。でも「10万人」というその数字そのものがあまり正確でないようだから本当のところはわからない。

ちょっとこの3つの方言を比べてみよう。

「目」と「肝臓」の前にハイフンがついているのは、これらの語が単独では使われず、常に所有関係を表す前綴りが入るからだ(下記参照)。全体的にみると確かにナゲル→フンザ→ヤスィンの順に形が簡略化していっているのがわかる。また、フンザの「目」の複数形などちょっとした例外はあるにしてもヤスィンとフンザ・ナゲル間にはすでに「音韻対応」が成り立つほど離れているのも見える。しかし同時にこれらのバリアントが言語的に非常に近く、差異は単に「方言差」と呼んでもいいことも見て取れる。確かにこれなら相互理解に支障はあるまい。またナゲル→フンザ→ヤスィンの順に簡略化といっても一直線ではなく、例外現象(例えば下記の代名詞の語形変化など)も少なくないのは当然だ。

ブルシャスキー語の話されている地域。上がウィキペディアからだが、雑すぎてイメージがわかないのでhttp://www.proel.org/index.php?pagina=mundo/aisladas/burushaskiという処から別の地図を持ってきた(下)。

ブルシャスキー語の研究は19世紀の半ばあたりから始まった。周りと全く異質な言葉だったため、当時植民地支配していたイギリス人の目に留まっていたのである。最初のころの研究書は量的にも不十分なものだったが、1935年から1938年にかけて出版されたD. L. R. Lorimer 大佐による全3巻の研究書はいまだに歴史的価値を失っていない。氏は英国人で植民地局の役人だった。しかし残念ながらこれもこんにちの目で見るとやはり音韻面の記述始め語彙の説明などでも不正確な面がいろいろあるそうだ。1930年代といえば今の構造主義の言語学が生まれたばかりの頃であるから仕方がないだろう。

その後も研究者は輩出した。例えば Hermann Berger の業績である。ベルガー氏は1957年からブルシャスキー語に関心を寄せていたが、1959年、1961年、1966年、1983年、1987年の5回、現地でフィールドワークを行い、その結果をまとめて1998年に3巻からなる詳細なフンザ・ナゲル方言の研究書を出版した。一巻が文法、2巻がテキストとその翻訳、3巻が辞書だ。最後の5回目のフィールドワークの後1992年から1995年まで現地の研究者とコンタクトが取れ手紙のやり取りをして知識を深めたそうだ。その研究者はデータを集めたはいいが発表の きっかけがつかめずにいて、理論的な下地が出来ていたベルガー氏にその資料を使ってもらったとのことだ。ヤスィン方言についてはすでに1974年に研究を集大成して発表している。最初は氏はブルシャスキー語の親族関係、つまりどの語族に属するのかと模索していたようで、一時はバスク語との親族関係も考えていたらしいことは『72.流浪の民』でも紹介した通りであるが、その後自分からその説を破棄しブルシャスキー語は孤立語としてあくまで言語内部の共時的、また通時的構造そのものの解明に心を注ぐようになった。1966年の滞在の時にはすでにカラコルム・ハイウェイの建設が始まっていたので外国人は直接フンザ・ナガル渓谷には入れずラーワルピンディーというところまでしか行けなかったそうだが、そこでインフォーマントには会ってインタビュー調査をやっている。1983年にまた来たときはハイウェイがすでに通っていたわけだが、あたりの様子が全く様変わりしてしまっていたと氏は報告している。

さてそのブルシャスキー語とはどんな言語なのか。大雑把にいうと膠着語的なSOVの能格言語であるが(大雑把すぎ)、特に面白いと思うのは次の点だ。

まずさすがインド周辺の言語らしくそり舌音がある。[ʈ, ʈʰ, ɖ, ʂ, ʈ͡ʂ , ʈ͡ʂʰ, ɖ͡ʐ , ɻ] の8つで、ベルガーはこれらをそれぞれ ṭ, ṭh, ḍ, ṣ, c̣, c̣h, j̣, ỵ と文字の下の点を打って表記している。それぞれの非そり舌バージョンは [t, tʰ, d, s, t͡s, t͡sʰ, d͡ʑ , j]、ベルガーの表記では t, th, d, s, c, ch, j, y だ。最後の y、 ỵ の非そり舌バージョンは半母音(今は「接近音」と呼ばれることが多いが)だが、これは母音 i のアロフォンである。つまり ỵ は接近音をそり舌でやるのだ。そんな音が本当に発音できるのかと驚くが、この ỵ は半母音でなく子音の扱いである。また t, tʰ, d の部分を見るとその音韻組織では無気・帯気が弁別性を持っていることがわかる。さらにそれが弁別的機能を持つのは無声子音のみということも見て取れ、まさに『126.Train to Busan』で論じた通りの図式になってちょっと感動する。

ベルガーによるブルシャスキーの音韻体系。y、w はそれぞれ i、u のアロフォンということでここには出てこない。Berger, Hermann. 1998. Die Burushaski-Sprache von Hunza und Nager Teil I Grammatik. Wiesbaden:Harrassowitz: p.13 から

しかしそり舌の接近音くらいで驚いてはいけない。ブルシャスキー語には文法性が4つあるのだ。これはすでにLorimer が発見してそれぞれの性を hm、hf、x、y と名付け、現在の研究者もこの名称を踏襲している。各グループの名詞は語形変化の形が違い修飾する形容詞や代名詞の呼応形も異なる、つまりまさに印欧語でいう文法性なのだが、分類基準は基本的に自然性に従っている。hm はhuman masculine で、人間の男性を表す語、人間でない精霊などでも男性とみなされる場合はここに属する。hf はhuman feminine、人間の女性で、男の霊と同じく女神なども hm となる。ただし上で「基本的に」と書いたように微妙な揺れもある。例えばqhudáa(「神」)は hm だが、ことわざ・格言ではこの語が属格で hf の形をとり、語尾に -mo がつくことがある。hf の bilás(「魔女」)は時々 x になる(下記)。この x 、 y という「文法性」には人間以外の生物やモノが含まれるが両者の区別がまた微妙。動物はすべて、そして霊や神で性別の決まっていないものは x 。これらは比較的はっきりしているが生命のない物体になると話が少し注意が必要になる。まず卵とか何かの塊とか硬貨とか数えられるものは x、流動体や均等性のもの、つまり不可算名詞や集合名詞は y になる。水とか雪とか鉄とか火などがこれである。また抽象名詞もここにはいる。ややこしいのは同じ名詞が複数のカテゴリーに 属する場合があることだ。上で挙げた「揺れ」などではなく、この場合は属するカテゴリーによってニュアンスというより意味が変わる。例えば ráac̣i は hm なら「番人」だがx だと「守護神」、ġénis は hf で「女王」、y で「金」となる。さらに ćhumár は x で「鉄のフライパン」、y で「鉄」、bayú は x だと「岩塩」、つまり塩の塊だが y では私たちが料理の時にパラパラ振りかけたりする砂状の塩だ。もちろん名詞ばかりでなく、代名詞にもこの4つの違いがある。ヤスィン方言の単数形の例だが、this はそれぞれの性で以下のような形をとる。hf で -mo という形態素が現れているが、これは上で述べた -mo についての記述と一致する。

フンザ・ナゲルでは hm と hf との区別がなくh として一括できる。

さらに動詞もこれらの名詞・代名詞に呼応するのは当然だ。

上でブルシャスキー語は膠着語的な言語と書いたのは、トルコ語のような真正の膠着語と違って語の後ろばかりでなく接頭辞が付きそれが文法上重要な機能を担っているからだ。面白いことに動詞に人称接頭辞が現れる。動詞の人称変化の上にさらに人称接頭辞が加わるのだ。例えば werden (become) という自動詞では動詞本体の頭に主語を表す人称辞がついて

i-mánimi → er-wurde (he-became)

mu-mánumo → sie-wurde (she-became)

となり、動詞の語形変化と接頭辞で人称表現がダブっているのがわかる。もっともブルシャスキー語は膠着語的な言語だから、上の例でもわかるように「動詞の人称変化」というのは印欧語のような「活用」ではなく動詞本体に接尾辞がつくわけで、つまり動詞語幹が前後から挟まれるのだ。これが単語としての動詞でシンタクス上ではここにさらに主語(太字)がつく。

hir i-mánimi → der Mann wurde (the man became)

だからこの形は正確にいうと der Mann er-wurde (the man he-became) ということだ。一方他動詞の場合は、「能格言語」と聞いた時点ですでに嫌な予感がしていたように人称接頭辞が主語でなく目的語を表す。

i-phúsimi → er ihn-band (he him-bound)

mu-phúsimi → er sie-band (he her-bound)

ここにさらに主語と目的語がつくのは自動詞と同じだ。

íne hir i-phúsimi → er band den Mann (he bound the man)

直訳すると er ihn-band den Mann (he him-bound the man) である。ここまでですでにややこしいが問題をさらにややこしくしているのが、この人称接頭辞が必須ではないということだ。どういう場合に人称接頭辞を取り、どういう場合に取らないか、まだ十分に解明されていない。人称接頭辞を全く取らない語形変化(語尾変化)だけの動詞も少なからずある。また同じ動詞が人称接頭辞を取ったり取らなかったりする。そういう動詞には主語や目的語が y-クラスの名詞である場合は接頭辞が現れないものがある。また人称接頭辞を取る取らないによって意味が違ってくる動詞もある。人称接頭辞があると当該行動が意図的に行われたという意味になるものがあるそうだ。例えば人称接頭辞なしの hir ġurċími (der Mann tauchte unter/ the man dived under) ならその人は自分から進んで水に潜ったことになるが、接頭辞付きの hir i-ġúrċimi (何気にアクセントが移動している)だとうっかり足を滑らして水に落っこちたなど、とにかく外からの要因で起こった意図していない潜水だ。他動詞に人称接頭辞がつかないと座りの悪いものがあるのはおそらくこの理由による。上で述べたように他動詞だから接頭辞は目的語を示すわけだが、その目的語から見ればその作用は主語から来たもの、つまり目的語の意志ではないからだ。逆に自動詞に接頭辞を取ると座りが悪いのがあるが、それは意味そのものが「座る」とか「踊る」とか主語の主体性なしでは起こりえない事象を表す動詞だ。さらに人称接頭辞のあるなしで自動詞が他動詞に移行する場合もある。例えば接頭辞なしの qis- は「破ける」という自動詞だが接頭辞がつくと i-qhís- で、「破く」である。

もうひとつ(もういいよ)、名詞にもこの人称接頭辞が必須のものがある。上述のハイフンをつけた名詞がそれで、「父」とか「母」などの親族名称、また身体部分など、持ち主というかとにかく誰に関する者や物なのかはっきりさせないとちゃんとした意味にならない。例えば「頭・首」は-yáṭis だが、そのままでは使えない。a-yáṭis と人称接頭辞 をつけて初めて語として機能する。上の動詞で述べた接頭辞 i- は hmで単数3人称だが、このa- は一人称単数である。これにさらに所有代名詞がつく。jáa a-yáṭis となり直訳すると mein ich-Kopf (my I-head)、「私の頭」である。これに対し他の名詞は人称接頭辞がいらない。jáa ha で「私の家」、「家」に接頭辞がついていない。しかし持ち主がわからず単にa head または the head と言いたい場合はどうするのか。そういう時は一人称複数か3人称複数の人称接頭辞を付加するのだそうだ。

極めつけというかダメ押しというか、上でもちょっと述べたようにこのブルシャスキーという言語は能格言語(『51.無視された大発見』参照)である。自動詞の主語と他動詞の目的語が同じ格(絶対格)になり他動詞の主語(能格)と対立する。ベルガー氏がバスク語との関係を云々し、コーカサスの言語とのつながりをさぐっている研究者がいるのはこのためだろう。ブルシャスキー語は日本語などにも似て格の違いを接尾辞でマークするので印欧語のように一発できれいな図表にはできないが(要するに「膠着語的言語」なのだ)、それでも能格性ははっきりしている。絶対格はゼロ語尾、能格には -e がつく。

自動詞

hir i-ír-imi

man.Abs + hm.sg.-died-hm.sgder Mann starb (the man died).

他動詞

hír-e gus mu-yeéċ-imi

man.Erg + woman.Abs + hf.sg-saw-hm.sg

Der Mann sah die Frau (the man saw the woman)

ブルシャスキー語の語順はSOVだから、他動詞では直接目的語の「女」gus が動詞の前に来ているが、これと自動詞の主語hir(「男」)はともにゼロ語尾で同じ形だ。これが絶対格である。一方他動詞の主語はhír-e で「男」に -e がついている。能格である。人称接頭辞は上で述べた通りの図式だが、注意すべきは動詞の「人称変化」、つまり動詞の人称接尾辞だ。自動詞では接頭、接尾辞ともに hmの単数形で、どちらも主語に従っているが、他動詞では目的語に合わせた接頭辞は hf だが接尾辞の方は主語に呼応するから hm の形をとっている(下線部)。言い換えるとある意味では能格構造と主格・対格構造がクロスオーバーしているのだ。このクロスオーバー現象はグルジア語(再び『51.無視された大発見』参照)にもみられるし、ヒンディー語も印欧語のくせに元々は受動態だったものから発達してきた能格構造を持っているそうだから、やっぱりある種のクロスオーバーである。

ところで仮にパキスタン政府がカラコルム・ハイウェイに関所(違)を設け、これしきの言語が覚えられないような馬鹿は入国禁止とか言い出したら私は絶対通過できない。そんな想像をしていたら一句浮かんでしまった:旅人の行く手を阻むカラコルム、こんな言語ができるわけなし。

ブルシャスキー語の格一覧。Kasus absolutusが絶対格、Ergativが能格。

Berger, Hermann. 1998. Die Burushaski-Sprache von Hunza und Nager Teil I Grammatik. Wiesbaden:Harrassowitz: p.63 から

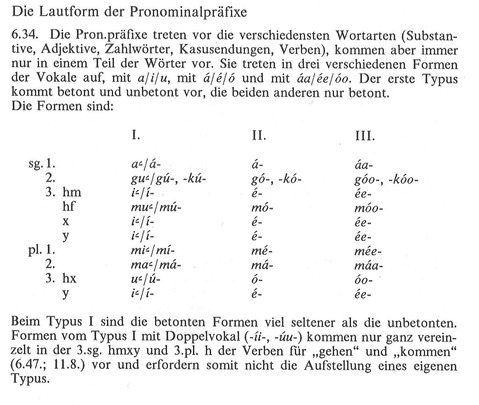

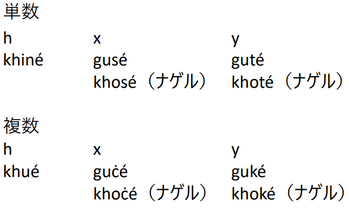

そしてこちらが人称接頭辞一覧表。Berger, Hermann. 1998. Die Burushaski-Sprache von Hunza und Nager Teil I Grammatik. Wiesbaden:Harrassowitz: p.90 から

ベルガー氏が収集したフンザ方言の口述テキストの一つ。ドイツ語翻訳付き。「アメリカ人とK2峰へ」。Berger, Hermann. 1998. Die Burushaski-Sprache von Hunza und Nager Teil II Texte mit Übersetzungen. Wiesbaden:Harrassowitz: p.96-97 から