セルジオ・レオーネ監督の代表作に Il Buono, il Brutto, il Cattivo(邦題『続・夕陽のガンマン』)というのがある。「いい奴、悪い奴、嫌な奴」という意味だが、英語ではちゃんと直訳されて The good, the bad and the ugly というタイトルがついている。この映画には主人公が3人いて三つ巴の絡み合い、決闘をするのだが、ドイツ語タイトルではこれがなぜか Zwei glorreiche Hallunken(「華麗なる二人のならず者」)となっていて人が一人消えている。消されたのは誰だ?たぶん最後に決闘で倒れる(あっとネタバレ失礼)リー・ヴァン・クリーフ演じる悪漢ではないかと思うが、ここでなぜ素直にdrei (3)を使って「3人の華麗なならず者」とせず、zwei にして一人減らしたのかわけがわからない。リー・ヴァン・クリーフに何か恨みでもあるのか。

さらに日本でも I quattro dell’ Ave Maria、「アヴェ・マリアの4人」というタイトルの映画が『荒野の三悪党』になって一人タイトルから消えている。無視されたのは黒人のブロック・ピータースだろうか。だとすると人種差別問題だ。ドイツ語では原題直訳で Vier für ein Ave Maria。

もっともタイトル上で無視されただけならまだマシかもしれない。映画そのものから消された人もいるからだ。レオーネと同じようにセルジオという名前の監督、セルジオ・ソリーマの作品 La Resa dei Conti(「行いの清算」というような意味だ。邦題は『復讐のガンマン』)は、『アルジェの戦い』を担当した脚本家フランコ・ソリナスが協力しているせいか、マカロニウエスタンなのに(?)普通の映画になっている珍しい作品だが、ここで人が一人削除されている。

この映画はドイツでの劇場公開時にメッタ切り、ほとんど手足切断的にカットされたそうだ。25分以上短くされ、特に信じられないことに最重要登場人物のひとりフォン・シューレンベルク男爵という人がほとんど完全に存在を抹殺されて画面に出て来なくなっているらしい。「らしい」というのは私が見たのはドイツの劇場公開版ではなく、完全版のDVDだからだ(下記)。劇場版では登場人物を一人消しているのだから当然ストーリーにも穴が開き、この映画の売りの一つであるクライマックスでの男爵の決闘シーンも削除。とにかく映画自体がボロボロになっていた。ドイツ語のタイトルは Der Gehetzte der Sierra Madre でちょっとバッチリ決まった日本語にしにくいのだが、「シエラ・マドレの追われる者」というか「シエラ・マドレの追われたる者」というか(「たる」と語形変化させるとやはり雰囲気が出る)、とにかく主人公があらぬ罪を着せられて逃げシエラ・マドレ山脈で狩の獲物のように追われていく、というストーリーの映画のタイトルにぴったりだ。でもタイトルがいくらキマっていても映画自体がそう切り刻まれたのでは台無しだ。

私はもちろんこの映画を1960年代のドイツでの劇場公開では見ていないが完全版のDVDを見ればどこでカットされたかがわかる。ドイツ語吹き替えの途中で突然会話がイタリア語になり、勝手にドイツ語の字幕が入ってくる部分が所々あるのだ。これが劇場公開で切られた部分である。件の男爵はドイツ語吹き替え版なのにイタリア語しかしゃべらない。つまり劇場版では全く吹き替えされていない、ということは出てきていないということだ。

この切断行為も理由がまったくわからない。ソリーマ監督自身がいつだったかインタビューで言っていたのを読んだ記憶があるが、このフォン・シューレンベルクという登場人物は、ドイツ人の俳優エーリヒ・フォン・シュトロハイムへのオマージュだったそうだ。なるほど人物設定から容貌から『大いなる幻影』のラウフェンシュタイン大尉にそっくりだ。背後には『エリーゼのために』をモチーフにしたエンニオ・モリコーネの名曲が流れる。そこまで気を使ってくれているのによりによってドイツ人がそれをカットするとは何事か。

ちょっと話が急カーブしすぎかもしれないがやはり「一人足りない」例に、私も大好きなまどみちおさん作詞の「1年生になったら」という童謡がある。「一年生になったら友達を100人作って100人みんなで富士山に登りたい」というストーリーだ。実は当時から子供心に疑問に思っていたのだが、友達が100人いれば自分と合わせるから富士登山する人数は合計で101人になるはずではないのか。一人足りないのではないか。

この疑問への答のヒントを与えてくれたのがロシア語の мы с тобой(ムィスタヴォイ)という言い回しだ。これは直訳すると we with you なのだが、意味は「我々とあなた」でなく「あなたを含めた我々」、つまり「あなたと私」で、英語でも you and I と訳す。同様にこの友達100人も「私と君たち友達を含めた我々100人」、つまり合計100人、言語学で言う inclusive(包括的あるいは包含的)な表現と見ていいのではないだろうか。逆に富士山に登ったのが101人である場合、つまり話者と相手がきっちりわかれている表現は exclusive(排除的あるいは除外的)な表現といえる。

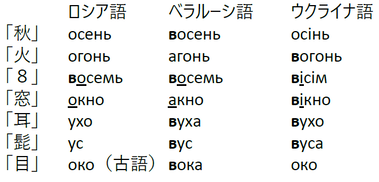

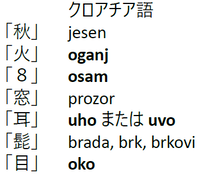

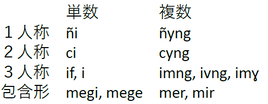

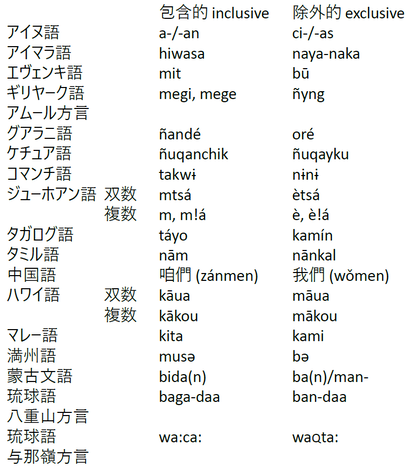

言語には複数1人称の人称表現、つまり英語の代名詞 we にあたる表現に際して包含的なものと除外的なものを区別する、言い換えると相手を含める場合と相手は含めない場合と2種類の we を体系的に区別するものが少なからずある。アイヌ語がよく知られているが、シベリアの言語やアメリカ先住民族の言語、あとタミル語、さらにそもそも中国語の方言にもこの区別があるらしい。「少なからず」どころか実はこの区別を持つ言語は世界中に広がっているのだ。南北アメリカやアジアだけでなく環太平洋地域、南インドやアフリカ南部の言語にも見られる。さらに足元琉球語の方言にもある。印欧諸語やセム語にはないが、話者数でなく言語の数でみると包含・除外の区別は決して「珍しい」現象ではない。ちょっと例を挙げてみると以下のような感じ。それぞれ左が inclusive、右が exclusiveの「我々」だ。

あちこちの資料から雑多に集めてきたのでちょっと統一がとれていないが、とにかくアフリカ南部からアジア、アメリカ大陸に広がっていることがわかる。ざっと見るだけで結構面白い。

ジューホアン語というのが見慣れないが、これがアフリカ南部、ナミビアあたりで話されている言葉だ。

中国語は体系としてはちょっとこの区別が不完全で、「我們」は基本的に inclusive、exclusive 両方の意味で使われるそうだ。他方の「咱們」が特に inclusive として用いられるのは北京語も含む北方の方言。満州語の影響なのではないかということだ。そう言われてみると、満州語と同じくトゥングース語群のエヴェンキ語にもこの対立がある。満州語とエヴェンキ語は inclusive と exclusive がそれぞれmusə と mit、bə と bū だから形まで近い。

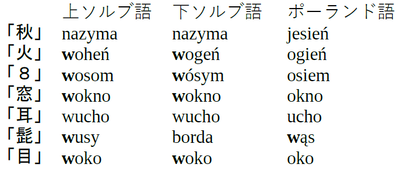

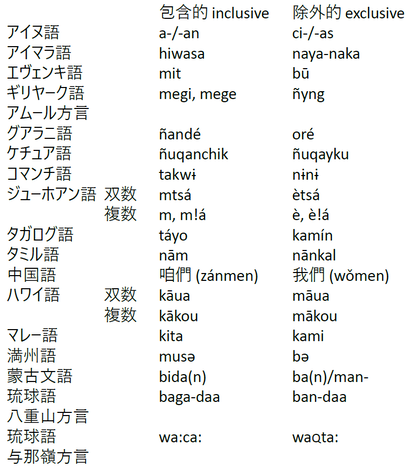

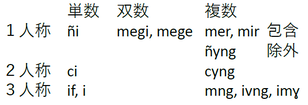

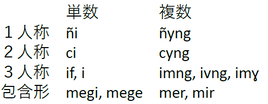

問題はハワイ語やジューホアン語の双数・複数という分類だ。これらは安易にウィキペディアから持ってきた例だが、双数と言うのはつまり私が一人、あなたも一人の合計二人、複数ではこちら側かあちら側かにさらにもう一人いて3人以上、つまり複数なのかと思うとどうも事情は常にそう簡単ではないらしい。言語によっては双数とやらは実は単数あるいは非複数と解釈するべきで、それを「双数」などと言い出したのは、1.文法には数、人称というカテゴリーがあり、2.人称は一人称、二人称、三人称のきっちり三つであるという思考枠から出られない印欧語頭の犯した誤解釈だというのである。これは松本克己教授の指摘だが(もちろん氏は「印欧語頭」などという下品な言い回しは使っていない)、そもそも「一人称複数で包含と除外を区別」という言い方自体に問題があるそうだ。包含形に単・複両形を持つ言語は消して珍しくない。たとえば松本氏の挙げるニブフ語(ギリヤーク語)の人称代名詞は以下のような体系をなしている。

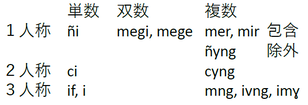

人称は3つだけではないと考えさえすれば極めてすっきりした体系なのに、パンフィーロフ Панфилов В. З というソ連の学者は「1人称でも2人称でも3人称でもない人称」を見抜くことができず、話し手と聞き手が含まれているのだから単数とは見なせないと考えて、全くニブフ語の言語感覚を逸脱した「双数」という概念を藪から棒に一人称にだけ設定して次のように記述した。思い切りわかりにくくなっている。

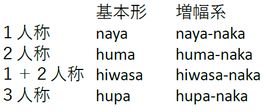

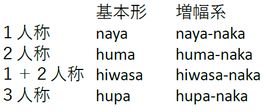

包含形を一人称複数の一種とせずに独立した一つの人称カテゴリー(包含人称あるいは一人称+二人称)とみなさざるを得ないのはアイマラ語も同じだ。アイマラ語は数のカテゴリーがないが、後に特殊な形態素を付けて増幅形をつくることができる。

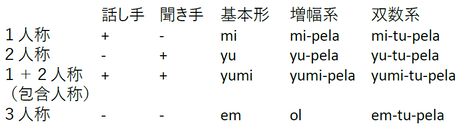

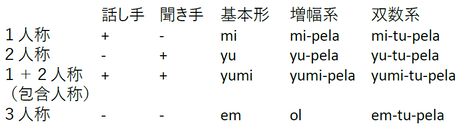

上のように hiwasa と naya-naka を比べても唐突すぎてよくわからないが、こうすれば体系をなしているのがよくわかる。さらに南太平洋のトク・ピシンも同じパターンなのが面白い。

トク・ピシンというのは乱暴に言えばメラネシアの現地語の枠組みの上に英語が被さってできた言語だ。mi というのは英語の me、yu は you である。yumi で包含人称を表わすというのはまことに理にかなっている。トク・ピシンには本当に一人称双数形があるが、パンフィーロフ氏はこれをどうやって図式化するのだろう。不可能としか言いようがない。

それではこれらの言語での包含人称とやらの本質は何なのか。例えばアイヌ語の(いわゆる)一人称複数包含形には1.一人称の間接表現(引用の一人称)、2.2人称の敬称、3.不特定人称の3つの機能があるそうだ。3番目がポイントで、他の言語とも共通している。つまり包含人称は1・2・3人称の枠から独立したいわば第4の人称なのである。「不特定人称」「汎人称」、これが包含形の本質だ。アメリカの言語学では初め inclusive の代わりに indefinite plural または general plural と呼んでいたそうだ。plural が余計なのではないかとも思うが、とにかく多くの言語で(そうでない言語もあるだろうが)包含対除外の単純な二項対立にはなっていないのである。

そもそも一口に人称代名詞と言っても独立形か所有形(つまりある意味「語」でなく形態素)か、形の違いは語形変化によるのか膠着かによっても機能・意味合いに差が出てくるからまだまだ議論分析の余地が大ありという事だろう。

ところで私の感覚だと、日本語の「私たち」と「私ども」の間にちょっとこの包含対除外のニュアンスの差が感じられるような気がするのだが。「私ども」というと相手が入っていない、つまり exclusive 寄りの意味が強いのではないだろうか。実はこの点を松本教授も指摘していて、それを読んだとき私は「おおっ、著名な言語学者を同じことを考えてたぞ私!」と万歳三唱してしまった。これは私だけの考えだが、この「私たち」と「私ども」の差は直接 inclusive 対 exclusive の対立というより、むしろ「ども」を謙譲の意味とみなして、謙譲だから相手が入っているわけがないと解釈、言い換えると inclusive 対 exclusive の対立的意味合いは二次的に派生してきたと解釈するほうがいいかもしれない。

この記事は身の程知らずにもランキングに参加しています(汗)。

人気ブログランキングへ

さらに日本でも I quattro dell’ Ave Maria、「アヴェ・マリアの4人」というタイトルの映画が『荒野の三悪党』になって一人タイトルから消えている。無視されたのは黒人のブロック・ピータースだろうか。だとすると人種差別問題だ。ドイツ語では原題直訳で Vier für ein Ave Maria。

もっともタイトル上で無視されただけならまだマシかもしれない。映画そのものから消された人もいるからだ。レオーネと同じようにセルジオという名前の監督、セルジオ・ソリーマの作品 La Resa dei Conti(「行いの清算」というような意味だ。邦題は『復讐のガンマン』)は、『アルジェの戦い』を担当した脚本家フランコ・ソリナスが協力しているせいか、マカロニウエスタンなのに(?)普通の映画になっている珍しい作品だが、ここで人が一人削除されている。

この映画はドイツでの劇場公開時にメッタ切り、ほとんど手足切断的にカットされたそうだ。25分以上短くされ、特に信じられないことに最重要登場人物のひとりフォン・シューレンベルク男爵という人がほとんど完全に存在を抹殺されて画面に出て来なくなっているらしい。「らしい」というのは私が見たのはドイツの劇場公開版ではなく、完全版のDVDだからだ(下記)。劇場版では登場人物を一人消しているのだから当然ストーリーにも穴が開き、この映画の売りの一つであるクライマックスでの男爵の決闘シーンも削除。とにかく映画自体がボロボロになっていた。ドイツ語のタイトルは Der Gehetzte der Sierra Madre でちょっとバッチリ決まった日本語にしにくいのだが、「シエラ・マドレの追われる者」というか「シエラ・マドレの追われたる者」というか(「たる」と語形変化させるとやはり雰囲気が出る)、とにかく主人公があらぬ罪を着せられて逃げシエラ・マドレ山脈で狩の獲物のように追われていく、というストーリーの映画のタイトルにぴったりだ。でもタイトルがいくらキマっていても映画自体がそう切り刻まれたのでは台無しだ。

私はもちろんこの映画を1960年代のドイツでの劇場公開では見ていないが完全版のDVDを見ればどこでカットされたかがわかる。ドイツ語吹き替えの途中で突然会話がイタリア語になり、勝手にドイツ語の字幕が入ってくる部分が所々あるのだ。これが劇場公開で切られた部分である。件の男爵はドイツ語吹き替え版なのにイタリア語しかしゃべらない。つまり劇場版では全く吹き替えされていない、ということは出てきていないということだ。

この切断行為も理由がまったくわからない。ソリーマ監督自身がいつだったかインタビューで言っていたのを読んだ記憶があるが、このフォン・シューレンベルクという登場人物は、ドイツ人の俳優エーリヒ・フォン・シュトロハイムへのオマージュだったそうだ。なるほど人物設定から容貌から『大いなる幻影』のラウフェンシュタイン大尉にそっくりだ。背後には『エリーゼのために』をモチーフにしたエンニオ・モリコーネの名曲が流れる。そこまで気を使ってくれているのによりによってドイツ人がそれをカットするとは何事か。

ちょっと話が急カーブしすぎかもしれないがやはり「一人足りない」例に、私も大好きなまどみちおさん作詞の「1年生になったら」という童謡がある。「一年生になったら友達を100人作って100人みんなで富士山に登りたい」というストーリーだ。実は当時から子供心に疑問に思っていたのだが、友達が100人いれば自分と合わせるから富士登山する人数は合計で101人になるはずではないのか。一人足りないのではないか。

この疑問への答のヒントを与えてくれたのがロシア語の мы с тобой(ムィスタヴォイ)という言い回しだ。これは直訳すると we with you なのだが、意味は「我々とあなた」でなく「あなたを含めた我々」、つまり「あなたと私」で、英語でも you and I と訳す。同様にこの友達100人も「私と君たち友達を含めた我々100人」、つまり合計100人、言語学で言う inclusive(包括的あるいは包含的)な表現と見ていいのではないだろうか。逆に富士山に登ったのが101人である場合、つまり話者と相手がきっちりわかれている表現は exclusive(排除的あるいは除外的)な表現といえる。

言語には複数1人称の人称表現、つまり英語の代名詞 we にあたる表現に際して包含的なものと除外的なものを区別する、言い換えると相手を含める場合と相手は含めない場合と2種類の we を体系的に区別するものが少なからずある。アイヌ語がよく知られているが、シベリアの言語やアメリカ先住民族の言語、あとタミル語、さらにそもそも中国語の方言にもこの区別があるらしい。「少なからず」どころか実はこの区別を持つ言語は世界中に広がっているのだ。南北アメリカやアジアだけでなく環太平洋地域、南インドやアフリカ南部の言語にも見られる。さらに足元琉球語の方言にもある。印欧諸語やセム語にはないが、話者数でなく言語の数でみると包含・除外の区別は決して「珍しい」現象ではない。ちょっと例を挙げてみると以下のような感じ。それぞれ左が inclusive、右が exclusiveの「我々」だ。

あちこちの資料から雑多に集めてきたのでちょっと統一がとれていないが、とにかくアフリカ南部からアジア、アメリカ大陸に広がっていることがわかる。ざっと見るだけで結構面白い。

ジューホアン語というのが見慣れないが、これがアフリカ南部、ナミビアあたりで話されている言葉だ。

中国語は体系としてはちょっとこの区別が不完全で、「我們」は基本的に inclusive、exclusive 両方の意味で使われるそうだ。他方の「咱們」が特に inclusive として用いられるのは北京語も含む北方の方言。満州語の影響なのではないかということだ。そう言われてみると、満州語と同じくトゥングース語群のエヴェンキ語にもこの対立がある。満州語とエヴェンキ語は inclusive と exclusive がそれぞれmusə と mit、bə と bū だから形まで近い。

問題はハワイ語やジューホアン語の双数・複数という分類だ。これらは安易にウィキペディアから持ってきた例だが、双数と言うのはつまり私が一人、あなたも一人の合計二人、複数ではこちら側かあちら側かにさらにもう一人いて3人以上、つまり複数なのかと思うとどうも事情は常にそう簡単ではないらしい。言語によっては双数とやらは実は単数あるいは非複数と解釈するべきで、それを「双数」などと言い出したのは、1.文法には数、人称というカテゴリーがあり、2.人称は一人称、二人称、三人称のきっちり三つであるという思考枠から出られない印欧語頭の犯した誤解釈だというのである。これは松本克己教授の指摘だが(もちろん氏は「印欧語頭」などという下品な言い回しは使っていない)、そもそも「一人称複数で包含と除外を区別」という言い方自体に問題があるそうだ。包含形に単・複両形を持つ言語は消して珍しくない。たとえば松本氏の挙げるニブフ語(ギリヤーク語)の人称代名詞は以下のような体系をなしている。

人称は3つだけではないと考えさえすれば極めてすっきりした体系なのに、パンフィーロフ Панфилов В. З というソ連の学者は「1人称でも2人称でも3人称でもない人称」を見抜くことができず、話し手と聞き手が含まれているのだから単数とは見なせないと考えて、全くニブフ語の言語感覚を逸脱した「双数」という概念を藪から棒に一人称にだけ設定して次のように記述した。思い切りわかりにくくなっている。

包含形を一人称複数の一種とせずに独立した一つの人称カテゴリー(包含人称あるいは一人称+二人称)とみなさざるを得ないのはアイマラ語も同じだ。アイマラ語は数のカテゴリーがないが、後に特殊な形態素を付けて増幅形をつくることができる。

上のように hiwasa と naya-naka を比べても唐突すぎてよくわからないが、こうすれば体系をなしているのがよくわかる。さらに南太平洋のトク・ピシンも同じパターンなのが面白い。

トク・ピシンというのは乱暴に言えばメラネシアの現地語の枠組みの上に英語が被さってできた言語だ。mi というのは英語の me、yu は you である。yumi で包含人称を表わすというのはまことに理にかなっている。トク・ピシンには本当に一人称双数形があるが、パンフィーロフ氏はこれをどうやって図式化するのだろう。不可能としか言いようがない。

それではこれらの言語での包含人称とやらの本質は何なのか。例えばアイヌ語の(いわゆる)一人称複数包含形には1.一人称の間接表現(引用の一人称)、2.2人称の敬称、3.不特定人称の3つの機能があるそうだ。3番目がポイントで、他の言語とも共通している。つまり包含人称は1・2・3人称の枠から独立したいわば第4の人称なのである。「不特定人称」「汎人称」、これが包含形の本質だ。アメリカの言語学では初め inclusive の代わりに indefinite plural または general plural と呼んでいたそうだ。plural が余計なのではないかとも思うが、とにかく多くの言語で(そうでない言語もあるだろうが)包含対除外の単純な二項対立にはなっていないのである。

そもそも一口に人称代名詞と言っても独立形か所有形(つまりある意味「語」でなく形態素)か、形の違いは語形変化によるのか膠着かによっても機能・意味合いに差が出てくるからまだまだ議論分析の余地が大ありという事だろう。

ところで私の感覚だと、日本語の「私たち」と「私ども」の間にちょっとこの包含対除外のニュアンスの差が感じられるような気がするのだが。「私ども」というと相手が入っていない、つまり exclusive 寄りの意味が強いのではないだろうか。実はこの点を松本教授も指摘していて、それを読んだとき私は「おおっ、著名な言語学者を同じことを考えてたぞ私!」と万歳三唱してしまった。これは私だけの考えだが、この「私たち」と「私ども」の差は直接 inclusive 対 exclusive の対立というより、むしろ「ども」を謙譲の意味とみなして、謙譲だから相手が入っているわけがないと解釈、言い換えると inclusive 対 exclusive の対立的意味合いは二次的に派生してきたと解釈するほうがいいかもしれない。

また上述のロシア語 мы с тобой 、つまりある意味では包含表現は単純に ты и я(you and me)やмы(we)というより暖かい響きがあるそうだ。 まどみちおさんも実は一人抜かしたのではなくて、むしろ暖かい友だち感を強調したかったのかも知れない。登場人物を映画やタイトルでぶった切るのとは逆である。

さらに驚くべきことには安井稔氏が英語にも実は inclusive と exclusive を表現し分ける場合があることを指摘している:

Let's go.

Let us go.

という例だが、前者は単に後者を短く言ったものではない。意味と言うか会話上の機能が違う。前者は Shall we go?(さあ行きましょう)、後者は Let us be free! (私たちを行かせてください、自由にしてください)と同じ、つまり Let's の us は相手が含まれる inclusiv、Let us の us は相手が含まれない exclusive の we である。

この記事は身の程知らずにもランキングに参加しています(汗)。

人気ブログランキングへ