前に書いた記事の図表を画像に変更しました(レイアウトが機種やブラウザによって、特にスマホではグチャグチャになるようなので)。当然と言えば当然ですが、北ドイツにはデンマーク語の地域があります。

元の記事はこちら。

内容はこの記事と同じです。

以前にもちょっと述べたが、ドイツの土着言語はドイツ語だけではない。国レベルの公用語はたしかにドイツ語だけだが、ヨーロッパ地方言語・少数言語憲章(『130.サルタナがやって来た』、『37.ソルブ語のV』、『50.ヨーロッパ最大の少数言語』参照)に従って正式に少数民族の言語と認められ保護されている言語が4言語ある。つまりドイツでは5言語が正規言語だ。

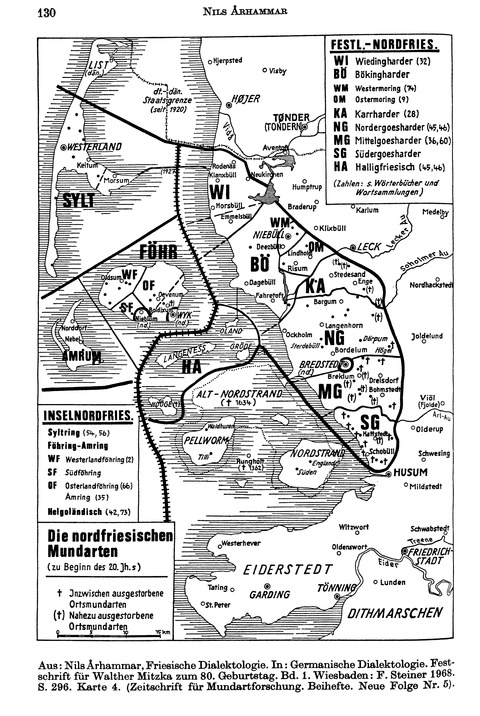

言語事情が特に複雑なのはドイツの最北シュレスヴィヒ・ホルシュタイン州で、フリースラント語(ドイツ語でFriesisch、フリースラント語でFriisk)、低地ドイツ語(ドイツ語でNiederdeutsch、低地ドイツ語でPlattdüütsch)、デンマーク語(ドイツ語でDänisch、デンマーク語でDansk)、そしてもちろんドイツ語が正規言語であるがロマニ語話者も住んでいるから、つまりソルブ語以外の少数言語をすべて同州が網羅しているわけだ。扱いが難しいのはフリースラント語で、それ自体が小言語であるうえ内部での差が激しく、一言語として安易に一括りするには問題があるそうだ。スイスのレト・ロマン語もそんな感じらしいが、有力な「フリースランド標準語」的な方言がない。話されている地域もシュレスヴィヒ・ホルシュタイン州ばかりでなく、ニーダーザクセン州にも話者がいる。そこでfriesische Sprachen、フリースラント諸語という複数名称が使われることがよくある。大きく分けて北フリースラント語、西フリースラント語、ザターラント語(または東フリースラント語)に区別されるがそのグループ内でもいろいろ差があり、例えば北フリースラント語についてはちょっと昔のことになるが1975年にNils Århammarというまさに北ゲルマン語的な苗字の学者がシュレスヴィヒ・ホルシュタイン州の言語状況の報告をしている。北フリースラント(諸)語の状況。

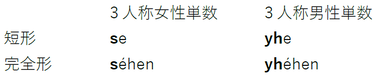

Århammar, Nils. 1975. Historisch-soziolinguistische Aspekte der Nordfriesischen Mehrsprachigkeit: p.130から

さて、デンマーク語はドイツの少数民族でただ一つ「本国」のある民族の言語だが、この言語の保護政策はうまくいっているようだ。まず欧州言語憲章の批准国はどういう保護政策を行ったか、その政策がどのような効果を挙げているか定期的に委員会に報告しなければいけない。批准して「はいそれまでよ」としらばっくれることができず、本当になにがしかの保護措置が求められるのだが、ドイツも結構その「なにがしか」をきちんとやっているらしい。例えば前にデンマークとの国境都市フレンスブルクから来た大学生が高校の第二外国語でデンマーク語をやったと言っていた。こちらの高校の第二外国語といえばフランス語やスペイン語などの大言語をやるのが普通だが、当地ではデンマーク語の授業が提供されているわけである。

さらに欧州言語憲章のずっと以前、1955年にすでにいわゆる独・丁政府間で交わされた「ボン・コペンハーゲン宣言」Bonn-Kopenhagener Erklärungenというステートメントによってドイツ国内にはデンマーク人が、デンマーク国内にはドイツ人がそれぞれ少数民族として存在すること、両政府はそれらの少数民族のアイデンティティを尊重して無理やり多数民族に同化させないこと、という取り決めをしている。シュレスヴィヒのデンマーク人は国籍はドイツのまま安心してデンマーク人としての文化やアイデンティティを保っていけるのだ。

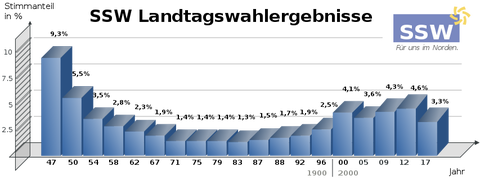

シュレスヴィヒ・ホルシュタイン州には第二次大戦後すぐ作られた南シュレスヴィヒ選挙人同盟という政党(ドイツ語でSüdschleswigscher Wählerverband、デンマーク語でSydslesvigsk Vælgerforening、北フリースラント語でSöödschlaswiksche Wäälerferbånd、略称SSW)があるが、この政党も「ボン・コペンハーゲン宣言」によって特権を与えられた。ドイツでは1953年以来政治政党は選挙時に5%以上の票を取らないと州議会にも連邦議会にも入れないという「5パーセント枠」が設けられているのだが、SSWはその制限を免除されて得票率5%以下でも州議会に参入できることになったのである。

SSWの得票率。なるほど5%に届くことはまれなようだ。ウィキペディアから

こうやって少数言語・少数民族政策がある程度成功していることは基本的に歓迎すべき状況なので、まさにこの成功自体に重大な問題点が潜んでいるなどという発想は普通浮かばないが、Elin Fredstedという人がまさにその点をついている。

独・丁双方から保護されているのはあくまで標準デンマーク語だ。しかしシュレスヴィヒの本当の土着言語は標準語ではなく、南ユトランド語(ドイツ語でSüdjütisch、デンマーク語でSønderjysk)なのである。このことは上述のÅrhammarもはっきり書いていて、氏はこの地(北フリースラント)で話されている言語は、フリースラント語、低地ドイツ語、デンマーク語南ユトランド方言で、その上に二つの標準語、標準ドイツ語と標準デンマークが書き言葉としてかぶさっている、と描写している。書き言葉のない南ユトランド語と標準デンマーク語とのダイグロシア状態だ、と。言い変えれば標準デンマーク語はあくまで「外から来た」言語なのである。この強力な外来言語に押されて本来の民族言語南ユトランド語が消滅の危機に瀕している、とFredstedは2003年の論文で指摘している。この人は南ユトランド語のネイティブ・スピーカーだ。

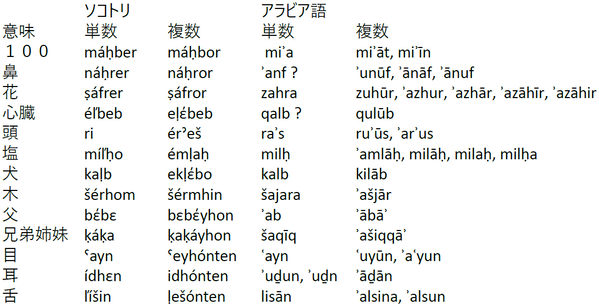

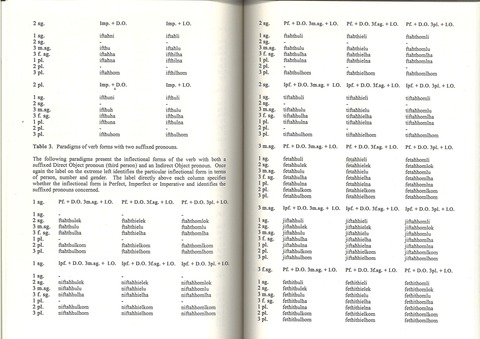

南ユトランド語は13世紀から14世紀の中世デンマーク語から発展してきたもので、波動説の定式通り、中央では失われてしまった古い言語要素を保持している部分があるそうだ。あくまで話し言葉であるが、標準デンマーク語と比べてみるといろいろ面白い違いがある。下の表を見てほしい。まず、標準語でstødと呼ばれる特有の声門閉鎖音が入るところが南ユトランド語では現れない(最初の4例)。また l と n が対応している例もある(最後の1例):

もちろん形態素やシンタクスの面でも差があって、南ユトランド語は語形変化の語尾が消失してしまったおかげで、例えば単数・複数の違いが語尾で表せなくなったため、そのかわりに語幹の音調を変化させて示すようになったりしているそうだ。語彙では低地ドイツ語からの借用が多い。長い間接触していたからである。中世、12世紀ごろに当地に成立したシュレスヴィヒ公国の書き言葉は最初(当然)ラテン語だったが、1400年ごろから低地ドイツ語(ハンザ同盟のころだ)になり、さらに1600年ごろからは高地ドイツ語を書き言葉として使い始めた。その間も話し言葉のほうは南ユトランド語だった。これに対してデンマーク王国のほうでは標準語化されたデンマーク語が書き言葉であったため、実際に話されていた方言は吸収されて消えて行ってしまったそうだ。『114.沖縄独立シミュレーション』でも述べたように「似た言語がかぶさると吸収・消滅する危険性が高い」というパターンそのものである。シュレスヴィヒ公国ではかぶさった言語が異質であったため、南ユトランド語は話し言葉として残ったのだ。公国北部ではこれが、公国南部では低地ドイツ語が話されていたという。低地ドイツ語がジワジワと南ユトランド語を浸食していってはいたようだが、19世紀まではまあこの状況はあまり変化がなかった。

1848年から1864年にかけていわゆるデンマーク戦争の結果、シュレスヴィヒはドイツ(プロイセン)領になった。書き言葉が高地ドイツ語に統一されたわけだが、その時点では住民の多数がバイリンガルであった。例えば上のFredsted氏の祖母は1882年生まれで高等教育は受けていない農民だったというが、母語は南ユトランド語で、家庭内ではこれを使い、学校では高地ドイツ語で授業を受けた。さらに話された低地ドイツ語もよく分かったし、標準デンマーク語でも読み書きができたそうだ。

第一世界大戦の後、1920年に国民投票が行われ住民の意思で北シュレスヴィヒはデンマークに、南シュレスヴィヒはドイツに帰属することになった。その結果北シュレスヴィヒにはドイツ語話者が、南シュレスヴィヒにはデンマーク語話者がそれぞれ少数民族として残ることになったのである。デンマーク系ドイツ人は約5万人(別の調べでは10万人)、ドイツ系デンマーク人は1万5千人から2万人とのことである。

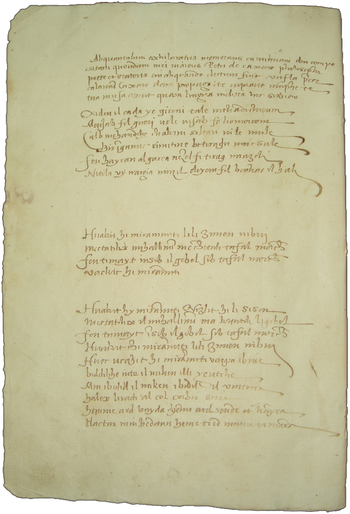

南シュレスヴィヒがドイツに帰属して間もないころ、1924の時点ではそこの(デンマーク系の)住民の書いたデンマーク語の文書には南ユトランド語やドイツ語の要素が散見されるが1930年以降になるとこれが混じりけのない標準デンマーク語になっている。南ユトランド語や低地ドイツ語はまだ話されてはいたと思われるが、もう優勢言語ではなくなってしまっていたのである。

これは本国デンマークからの支援のおかげもあるが、社会構造が変わって、もう閉ざされた言語共同体というものが存続しにくくなってしまったのも大きな原因だ。特に第二次大戦後は東欧からドイツ系の住民が本国、例えばフレンスブルクあたりにもどんどん流れ込んできて人口構成そのものが変化した。南ユトランド語も低地ドイツ語もコミュニケーション機能を失い、「話し言葉」として役に立たなくなったのである。現在はシュレスヴィヒ南東部に50人から70人くらいのわずかな南ユトランド語の話者集団がいるに過ぎない。

デンマークに帰属した北シュレスヴィヒはもともと住民の大半がこの言語を話していたわけだからドイツ側よりは話者がいて、現在およそ10万から15万人が南ユトランド語を話すという。しかし上でもちょっと述べたように、デンマークは特に17世紀ごろからコペンハーゲンの言語を基礎にしている標準デンマーク語を強力に推進、というか強制する言語政策をとっているため南ユトランド語の未来は明るくない。Fredsted氏も学校で「妙な百姓言葉を学校で使うことは認めない。そういう方言を話しているから標準デンマーク語の読み書き能力が発達しないんだ」とまで言い渡されたそうだ。生徒のほうは外では標準デンマーク語だけ使い、南ユトランド語は家でこっそりしゃべるか、もしくはもう後者を放棄して標準語に完全に言語転換するかしか選択肢がない。南ユトランド語に対するこのネガティブな見方は、この地がデンマーク領となるのがコペンハーゲン周りより遅かったのも一因らしい。そういう地域の言語は「ドイツ語その他に汚染された不純物まじりのデンマーク語」とみなされたりするのだという。つまりナショナリストから「お前本当にデンマーク人か?」とつまはじきされるのである。そうやってここ60年か70年の間に南ユトランド語が著しく衰退してしまった。

かてて加えてドイツ政府までもが「少数言語の保護」と称して標準デンマーク語を支援するからもうどうしようもない。

が、その南ユトランド語を堂々としゃべっても文句を言われない集団がデンマーク内に存在する。それは皮肉なことに北シュレスヴィヒの少数民族、つまりドイツ系デンマーク人だ。彼らは民族意識は確かにドイツ人だが、第一言語は南ユトランド語である人が相当数いる。少なくともドイツ語・南ユトランド語のバイリンガルである。彼らの書き言葉はドイツ語なので、話し言葉の南ユトランドが吸収される危険性が低い上、少数民族なので南ユトランド語をしゃべっても許される。「デンマーク人ならデンマーク人らしくまともに標準語をしゃべれ」という命令が成り立たないからだ。また、ボン・コペンハーゲン宣言に加えて2000年に欧州言語憲章を批准し2001年から実施しているデンマークはここでもドイツ人を正式な少数民族として認知しているから、「ここはデンマークだ、郷に入っては郷に従ってデンマーク人のようにふるまえ」と押し付けることもできない。ネイティブ・デンマーク人のFredsted氏はこれらドイツ系デンマーク人たちも貴重なデンマーク語方言を保持していってくれるのではないかと希望を持っているらしい。

惜しむらくはデンマークで少数言語として認められているのがドイツ語の標準語ということである。独・丁で互いに標準語(だけ)を強化しあっているようなのが残念だ。