言語学に中和 Neutralisationという専門用語がある。最初使いだしたのは構造主義の言語学者、ということはつまり音韻論学者だ。『47.下ネタ注意』、『141.アレクサンダー大王の馬』にも書いたので繰り返しになるが、ドイツ語には語末音硬化 Auslautverhärtung という(私の嫌いな)言葉で表される現象がある。ソナント以外の有声子音が語末(あるいは形態素末)に来ると対応する無声子音に変化する。「対応する」というのは調音点と調音方法は変わらないという意味だ。前の記事で出した例の他に Land [lant] (「国」単数主格)→ Länder [ˈlɛndɐ](同複数主格)、Landes [ˈlandəs](同単数属格)なども語末音硬化の例だ。この無声化をきちんとやらないとドイツ語の発音がモロ初心者っぽくなる。

これは「変化する」というより本来弁別性を持っていた有声という素性(そせい)がその機能を失うということだ。「素性が一定の条件下でその弁別機能を失う」という現象、これが言語学で言う中和で、手元の事典では次のように定義してある。

Neutralisation:

Aufhebung semantisch relevanter Oppositionen. Die Unmöglichkeit, in einem bestimmten lautlichen Kontext eine Opposition zu realisieren, die in anderen Kontexten zwischen solchen Phonemen besteht, die ein gemeinsames Merkmal (oder eine Reihe gemeinsamer Merkmale) besitzen; Aufhebung der phonologischen Opposition in bestimmten Positionen (…); die Realisierung des Archiphonems.

中和:

意味の区別に重要な二項対立の無効化。他の文脈でなら共通の素性(そせい)(または共通素性の束)をもつような音素間に存在する二項対立が、測定の音声・音韻環境で実現不可能になること。特定の場所での音韻対立の無効化。原音素の実現形。

専門用語の事典にありがちな石のような文章だが、それに加えて専門用語事典特有の自己矛盾に陥っている。これを理解するには「中和」の何たるかがある程度わかっていなければいけない。でないとこの文章は単なる暗号である。つまり専門用語の事典というものはその言葉を知らないから参照するものではないということになる。入門書と同じで(『43.いわゆる入門書について』参照)、すでに知っている用語の理解に誤解はないか確認するためのもので、全くその語の意味を知らない人がノホホンと引いても役に立たない。告白すると実は私も言語学事典を引くと「何を言っているのかわからない」語解説によくぶつかる。

さてもうちょっと上の中和の定義を見てみよう。原音素という言葉(太字)については以前に述べたがこれはトゥルベツコイの掲げた用語である。トゥルベツコイは大文字を使い、例えば Dと表していたが、アンドレ・マルティネは / t/d / という風に具体的な双方の現実形音素を並べていた。この原音素という観念には批判も出され、ホケットなどもその批判者の一人だが、大元のプラーグ学派も後にこの用語を放棄している。D という上位観念を設けずに中和を t、d 二音素間の問題として扱うことにしたのだ。私も原音素という用語はあくまで「言語学史上の用語」として習った。

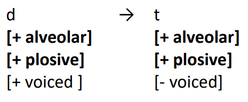

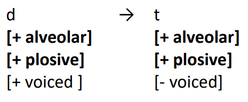

この事典には中和の具体例としてドイツ語の Rad(「車輪」)と Rat(「アドバイス」) のペアが上がっている。前者では語末の d の有声性が中和されて [ʁaːt] になり、本当に t と発音する「アドバイス」[ʁaːt] と全く同じ発音になる。「車輪」が複数になると Räder となって d が語末に来なくなるから本来の有声音に戻り、 [ˈʁɛːdɐ] と発音される。ちょっとこれを図式化してみよう。

[+ alveolar + plosive]という部分(太字)が共通項である。ここでは中和されるのが有声対無声の欠如的対立(『128.敵の敵は友だちか』参照)だが、等価対立が中和されることもある。その事典にはスペイン語では語末で /m/ 対 /n/ 、/m/ 対 /ɲ/、 /n/ 対 /ɲ/ の対立が中和されるとあったが、具体例が載っていなかった。そこでこちらで勝手に考えたのだが、そういえばスペイン語には -n で終わる単語は掃いて捨てるほどあるのに、m や ñ で終わる語はない(一つくらいはあるかもしれないがとにかく極めてまれだ)。これらの対立が中和されるということはつまり例えば abejón の語末を m で発音しても ñ と言っても意味に変わりはないということだ。そういえばスペイン語では(イタリア語も)ラテン語の cum(with)が con になっているがこれは中和が文字化されて固定したということなのだろうか。

他をちょっと見てみたら Akamatsu Tsutomu という人が /m/ 対 /n/ 対 /ɲ/ の対立が中和される英語の例を挙げていた。氏は m を labial nasal、n を apical nasal、ŋ を dorsal nasal と定義しているがそれを(こちらの個人的な趣味で)調音点による定義に統一し、それぞれ [+ labial + nasal]、[+alveolar + nasal]、[+palatal + nasal] としよう。この3つは語末と母音の前では弁別的に機能する:kin(/n/ [n])対 Kim(/m/ [m])対 king(/ŋ/ [ŋ])、あるいは Hanna(h) (/n/ [n])対 hammer(/m/ [m])対 hangar(/ŋ/ [ŋ])。この等価対立 [+ labial] 対 [+alveolar] 対 [+palatal] が特定子音の前では中和され、p の前では mに、t の前では n に、k の前では ŋ に統一される: camp、hunt、rank。

上のスペイン語の /n/ 対 /ɲ/ は非口蓋化と口蓋化という欠如的対立なのでまあ図式が簡単だが、正直言ってこの英語の例を「(等価対立の)中和」はどうもわかりにくい。これあの音素の上に君臨する原音素を大文字一つで表すのは難しいのではないだろうか。ここはやはりマルティネ方式をとったほうがいいかもしれない。音声学でならこれらは単なる同化(『148.同化と異化』参照)である。

コセリウは中和の観念をさらに語彙レベルにまで広げて論じているそうだが、私は等価対立程度で唸っているくらいだからそこまで手を広げられると理解できないのでここではクラシックに音韻の範囲内に留まることにしてあたりを見回すと、もう一つ中和される欠如的対立がある。日本語の高低アクセントだ。付属語のアクセントがそれが付加された自立語のアクセントにせいで無効になる、つまり中和されるのだ。

たとえば助動詞の「です」である。この語は本来第一モーラにアクセントがあり、「で˥す」と表す。この語が自立語の「橋」「箸」「端」につくとどうなるか。まず「橋」「箸」「端」のアクセントパターンはそれぞれ「はし˥」、「は˥し」、「はし」だ。「橋」と「端」は語だけを発音する時は「第一モーラと第二モーラの音調は異なっていないといけない」という規則に従って、最初のモーラが低、二モーラ目が高となり(この現象は「異化」と呼ぶこともある、『148.同化と異化』参照)どちらも同じになるが、「橋」は最終モーラにアクセントがあるので後続する助詞で音調が下がる。それで「橋が」は低高低、「端が」は無アクセントで音調が下がらないから低高高となる。「箸が」はもともと第一モーラと第二モーラの高さが違っているから異化する必要がなく、高低低。さてこれらの自立語に「です」がつくと「です」のアクセントが中和される。

橋です:はし˥ + で˥す = はし˥です(低高低低)

箸です: は˥し+ で˥す = は˥しです(高低低低)

「で˥す」の˥が消えてしまい、低低となっている。しかし自立語のほうが無アクセントだと突然附属語のアクセントが復活する。

端です: はし + で˥す = はしで˥す(低高高低)

助動詞ばかりではない。辞書などではすっ飛ばされていたりするが、一モーラの格助詞も実はアクセントを持っているのではないだろうか。順を追うためにまず一モーラの名詞(自立語)を見ると、アクセントのあるものとないものがある。例えば「死」は有アクセントで「し˥」、「詩」は無アクセントで「し」である。後ろに格助詞をつけるとすぐわかる。高音を黄色、低音を水色で(ウクライナの国旗かよ)表してみよう。

死を見た → し˥を み˥た

詩を見た → しを み˥た

さらに「歯」は有アクセント、「葉」は無アクセントである。

歯が落ちた → は˥が お˥ちた

葉が落ちた → はが お˥ちた

次に格助詞のあとに助詞をつけてみると、二番目の助詞では音の高さが下がることがわかる。が、に、を、へ、全てそうなる。つまり格助詞は実は有アクセントなのだ。面倒なので当該部分だけ色をつけてみると次のようになる。

「を」で対格を表す。→ を˥で…。

「が」と「は」はどう違うんですか?→ が˥と は˥は…

地名に「に」をつける→ …に˥を…

「橋が」「箸が」という分節では有アクセントの自立語である「橋」と「箸」が格助詞のアクセントを中和していることになる。「端が」の「が」は確かに先行名詞の「端」によっては中和されないが、「端が」が文の直接構成要素である場合、直後に動詞などの自立語が来るからそれによってアクセントが中和されてしまう。あるいは分節の最後尾に来るから単独で発音された場合と同じく、せっかくのアクセントも実現の場を奪われ宙に浮いてしまう、と言った方がいいか。分節の区切り目を括弧で表してみるとこうなる。

葉が落ちた → [はが˥][お˥ちた]

端が浮く→ [はしが˥][うく]

「浮く」の第一モーラが低なのは上記のように異化作用だが、この異化作用はアクセントとは明らかにメカニズムが違い、発動されないことが頻繁にある。「端が浮く」も[はしが˥][うく]と異化なし発音してもあまり気にならない。アクセントをハズされると非常に神経に障るのと対称的である。いずれにせよ、せっかく「が」にアクセントがあっても後続のモーラが同じ分節内ではないため音調が下がらない、上でも述べたがアクセントが無駄使いされているのだ。

自立性の弱い格助詞がモロに自立語の先行名詞にアクセントを吸い取られること自体は「さもありなん」で驚くこともないのだが、問題は例外があることだ。付加格というか属格の助詞「の」である。他の格助詞は全て先行名詞によってアクセントが中和されるのに、「の」だけは自分のアクセントを吸い取られないどころか逆に先行名詞のアクセントを中和してしまうことがあるのだ。まず一モーラの名詞だが、ここでは「の」はアクセントを失うので他の助詞と同じだ。

死の恐怖→ [し˥の˥][きょ˥うふ]

詩の恐怖→ [しの˥][きょ˥うふ]

(どんな恐怖よ?)

しかし名詞が二モーラ以上になるとむしろ名詞のほうの最終モーラのアクセントが中和されてしまう。

橋のたもと→ [はし˥の˥][たもと]

端のたもと→ [はしの˥][たもと]

(どんなたもとよ?)

「橋」のアクセントが中和されて「端」と区別がつかなくなってしまう。私の感覚では「橋」のアクセントを保持して「橋のたもと」を[はし˥の˥][たもと]と発音するとむしろおかしい。「の」には二モーラ以上の先行名詞の最終モーラのアクセントを中和する力があるということだ。

これはなぜだろう?「の」と他の助詞とは何が違うのだろう?でも『152.Noとしか言えない見本』でも述べたが、「の」のつく名詞句は文の直接構成要素にはなれず、必ず第二の名詞が後続する。つまり全体で一つの名詞となるわけで、音声・音韻のメカニズムが「合成語」のそれに近づき「自立語と附属語」のパターンから外れるのかもしれない。「つく˥ば」と「だいがく」が合体すると「つく˥ばだいがく」 にはならず、「つくばだ˥いがく」となり、単純にその合成語を構成している一つ一つの語のアクセントからは導き出せないのと似たようなことなのだろうか。

さらに「の」は単なる格助詞としての機能ばかりでなく、名詞の機能を受け持つことができる。「この本は私のです」の「私の」は厳密にいえば「私の∅」で、本来「私のN」であった構造でNが消失し、その機能を「の」が代行している。言い換えると「の」は「附属性」が他の格助詞より弱い、裏返すと自立性が強いのかもしれない。

しかし一方で、そういう「の」の機能の違いが何らかの影響力、中和効果を持っているとしても、それがなぜ「複数モーラの語の最終モーラ」に対してだけ発動するのか。有アクセントの一モーラ語「死の恐怖」では中和されないのは上で述べたが、先行名詞が複数モーラであってもアクセントが最終モーラに来ない場合はその名詞のアクセントは中和されない。

箸のたもと→ [は˥しの˥][たもと]

(いよいよ意味不明)

いや全く言語と言うのは一筋縄ではいかないものだ。

これは「変化する」というより本来弁別性を持っていた有声という素性(そせい)がその機能を失うということだ。「素性が一定の条件下でその弁別機能を失う」という現象、これが言語学で言う中和で、手元の事典では次のように定義してある。

Neutralisation:

Aufhebung semantisch relevanter Oppositionen. Die Unmöglichkeit, in einem bestimmten lautlichen Kontext eine Opposition zu realisieren, die in anderen Kontexten zwischen solchen Phonemen besteht, die ein gemeinsames Merkmal (oder eine Reihe gemeinsamer Merkmale) besitzen; Aufhebung der phonologischen Opposition in bestimmten Positionen (…); die Realisierung des Archiphonems.

中和:

意味の区別に重要な二項対立の無効化。他の文脈でなら共通の素性(そせい)(または共通素性の束)をもつような音素間に存在する二項対立が、測定の音声・音韻環境で実現不可能になること。特定の場所での音韻対立の無効化。原音素の実現形。

専門用語の事典にありがちな石のような文章だが、それに加えて専門用語事典特有の自己矛盾に陥っている。これを理解するには「中和」の何たるかがある程度わかっていなければいけない。でないとこの文章は単なる暗号である。つまり専門用語の事典というものはその言葉を知らないから参照するものではないということになる。入門書と同じで(『43.いわゆる入門書について』参照)、すでに知っている用語の理解に誤解はないか確認するためのもので、全くその語の意味を知らない人がノホホンと引いても役に立たない。告白すると実は私も言語学事典を引くと「何を言っているのかわからない」語解説によくぶつかる。

さてもうちょっと上の中和の定義を見てみよう。原音素という言葉(太字)については以前に述べたがこれはトゥルベツコイの掲げた用語である。トゥルベツコイは大文字を使い、例えば Dと表していたが、アンドレ・マルティネは / t/d / という風に具体的な双方の現実形音素を並べていた。この原音素という観念には批判も出され、ホケットなどもその批判者の一人だが、大元のプラーグ学派も後にこの用語を放棄している。D という上位観念を設けずに中和を t、d 二音素間の問題として扱うことにしたのだ。私も原音素という用語はあくまで「言語学史上の用語」として習った。

この事典には中和の具体例としてドイツ語の Rad(「車輪」)と Rat(「アドバイス」) のペアが上がっている。前者では語末の d の有声性が中和されて [ʁaːt] になり、本当に t と発音する「アドバイス」[ʁaːt] と全く同じ発音になる。「車輪」が複数になると Räder となって d が語末に来なくなるから本来の有声音に戻り、 [ˈʁɛːdɐ] と発音される。ちょっとこれを図式化してみよう。

[+ alveolar + plosive]という部分(太字)が共通項である。ここでは中和されるのが有声対無声の欠如的対立(『128.敵の敵は友だちか』参照)だが、等価対立が中和されることもある。その事典にはスペイン語では語末で /m/ 対 /n/ 、/m/ 対 /ɲ/、 /n/ 対 /ɲ/ の対立が中和されるとあったが、具体例が載っていなかった。そこでこちらで勝手に考えたのだが、そういえばスペイン語には -n で終わる単語は掃いて捨てるほどあるのに、m や ñ で終わる語はない(一つくらいはあるかもしれないがとにかく極めてまれだ)。これらの対立が中和されるということはつまり例えば abejón の語末を m で発音しても ñ と言っても意味に変わりはないということだ。そういえばスペイン語では(イタリア語も)ラテン語の cum(with)が con になっているがこれは中和が文字化されて固定したということなのだろうか。

他をちょっと見てみたら Akamatsu Tsutomu という人が /m/ 対 /n/ 対 /ɲ/ の対立が中和される英語の例を挙げていた。氏は m を labial nasal、n を apical nasal、ŋ を dorsal nasal と定義しているがそれを(こちらの個人的な趣味で)調音点による定義に統一し、それぞれ [+ labial + nasal]、[+alveolar + nasal]、[+palatal + nasal] としよう。この3つは語末と母音の前では弁別的に機能する:kin(/n/ [n])対 Kim(/m/ [m])対 king(/ŋ/ [ŋ])、あるいは Hanna(h) (/n/ [n])対 hammer(/m/ [m])対 hangar(/ŋ/ [ŋ])。この等価対立 [+ labial] 対 [+alveolar] 対 [+palatal] が特定子音の前では中和され、p の前では mに、t の前では n に、k の前では ŋ に統一される: camp、hunt、rank。

上のスペイン語の /n/ 対 /ɲ/ は非口蓋化と口蓋化という欠如的対立なのでまあ図式が簡単だが、正直言ってこの英語の例を「(等価対立の)中和」はどうもわかりにくい。これあの音素の上に君臨する原音素を大文字一つで表すのは難しいのではないだろうか。ここはやはりマルティネ方式をとったほうがいいかもしれない。音声学でならこれらは単なる同化(『148.同化と異化』参照)である。

コセリウは中和の観念をさらに語彙レベルにまで広げて論じているそうだが、私は等価対立程度で唸っているくらいだからそこまで手を広げられると理解できないのでここではクラシックに音韻の範囲内に留まることにしてあたりを見回すと、もう一つ中和される欠如的対立がある。日本語の高低アクセントだ。付属語のアクセントがそれが付加された自立語のアクセントにせいで無効になる、つまり中和されるのだ。

たとえば助動詞の「です」である。この語は本来第一モーラにアクセントがあり、「で˥す」と表す。この語が自立語の「橋」「箸」「端」につくとどうなるか。まず「橋」「箸」「端」のアクセントパターンはそれぞれ「はし˥」、「は˥し」、「はし」だ。「橋」と「端」は語だけを発音する時は「第一モーラと第二モーラの音調は異なっていないといけない」という規則に従って、最初のモーラが低、二モーラ目が高となり(この現象は「異化」と呼ぶこともある、『148.同化と異化』参照)どちらも同じになるが、「橋」は最終モーラにアクセントがあるので後続する助詞で音調が下がる。それで「橋が」は低高低、「端が」は無アクセントで音調が下がらないから低高高となる。「箸が」はもともと第一モーラと第二モーラの高さが違っているから異化する必要がなく、高低低。さてこれらの自立語に「です」がつくと「です」のアクセントが中和される。

橋です:はし˥ + で˥す = はし˥です(低高低低)

箸です: は˥し+ で˥す = は˥しです(高低低低)

「で˥す」の˥が消えてしまい、低低となっている。しかし自立語のほうが無アクセントだと突然附属語のアクセントが復活する。

端です: はし + で˥す = はしで˥す(低高高低)

助動詞ばかりではない。辞書などではすっ飛ばされていたりするが、一モーラの格助詞も実はアクセントを持っているのではないだろうか。順を追うためにまず一モーラの名詞(自立語)を見ると、アクセントのあるものとないものがある。例えば「死」は有アクセントで「し˥」、「詩」は無アクセントで「し」である。後ろに格助詞をつけるとすぐわかる。高音を黄色、低音を水色で(ウクライナの国旗かよ)表してみよう。

死を見た → し˥を み˥た

詩を見た → しを み˥た

さらに「歯」は有アクセント、「葉」は無アクセントである。

歯が落ちた → は˥が お˥ちた

葉が落ちた → はが お˥ちた

次に格助詞のあとに助詞をつけてみると、二番目の助詞では音の高さが下がることがわかる。が、に、を、へ、全てそうなる。つまり格助詞は実は有アクセントなのだ。面倒なので当該部分だけ色をつけてみると次のようになる。

「を」で対格を表す。→ を˥で…。

「が」と「は」はどう違うんですか?→ が˥と は˥は…

地名に「に」をつける→ …に˥を…

「橋が」「箸が」という分節では有アクセントの自立語である「橋」と「箸」が格助詞のアクセントを中和していることになる。「端が」の「が」は確かに先行名詞の「端」によっては中和されないが、「端が」が文の直接構成要素である場合、直後に動詞などの自立語が来るからそれによってアクセントが中和されてしまう。あるいは分節の最後尾に来るから単独で発音された場合と同じく、せっかくのアクセントも実現の場を奪われ宙に浮いてしまう、と言った方がいいか。分節の区切り目を括弧で表してみるとこうなる。

葉が落ちた → [はが˥][お˥ちた]

端が浮く→ [はしが˥][うく]

「浮く」の第一モーラが低なのは上記のように異化作用だが、この異化作用はアクセントとは明らかにメカニズムが違い、発動されないことが頻繁にある。「端が浮く」も[はしが˥][うく]と異化なし発音してもあまり気にならない。アクセントをハズされると非常に神経に障るのと対称的である。いずれにせよ、せっかく「が」にアクセントがあっても後続のモーラが同じ分節内ではないため音調が下がらない、上でも述べたがアクセントが無駄使いされているのだ。

自立性の弱い格助詞がモロに自立語の先行名詞にアクセントを吸い取られること自体は「さもありなん」で驚くこともないのだが、問題は例外があることだ。付加格というか属格の助詞「の」である。他の格助詞は全て先行名詞によってアクセントが中和されるのに、「の」だけは自分のアクセントを吸い取られないどころか逆に先行名詞のアクセントを中和してしまうことがあるのだ。まず一モーラの名詞だが、ここでは「の」はアクセントを失うので他の助詞と同じだ。

死の恐怖→ [し˥の˥][きょ˥うふ]

詩の恐怖→ [しの˥][きょ˥うふ]

(どんな恐怖よ?)

しかし名詞が二モーラ以上になるとむしろ名詞のほうの最終モーラのアクセントが中和されてしまう。

橋のたもと→ [はし˥の˥][たもと]

端のたもと→ [はしの˥][たもと]

(どんなたもとよ?)

「橋」のアクセントが中和されて「端」と区別がつかなくなってしまう。私の感覚では「橋」のアクセントを保持して「橋のたもと」を[はし˥の˥][たもと]と発音するとむしろおかしい。「の」には二モーラ以上の先行名詞の最終モーラのアクセントを中和する力があるということだ。

これはなぜだろう?「の」と他の助詞とは何が違うのだろう?でも『152.Noとしか言えない見本』でも述べたが、「の」のつく名詞句は文の直接構成要素にはなれず、必ず第二の名詞が後続する。つまり全体で一つの名詞となるわけで、音声・音韻のメカニズムが「合成語」のそれに近づき「自立語と附属語」のパターンから外れるのかもしれない。「つく˥ば」と「だいがく」が合体すると「つく˥ばだいがく」 にはならず、「つくばだ˥いがく」となり、単純にその合成語を構成している一つ一つの語のアクセントからは導き出せないのと似たようなことなのだろうか。

さらに「の」は単なる格助詞としての機能ばかりでなく、名詞の機能を受け持つことができる。「この本は私のです」の「私の」は厳密にいえば「私の∅」で、本来「私のN」であった構造でNが消失し、その機能を「の」が代行している。言い換えると「の」は「附属性」が他の格助詞より弱い、裏返すと自立性が強いのかもしれない。

しかし一方で、そういう「の」の機能の違いが何らかの影響力、中和効果を持っているとしても、それがなぜ「複数モーラの語の最終モーラ」に対してだけ発動するのか。有アクセントの一モーラ語「死の恐怖」では中和されないのは上で述べたが、先行名詞が複数モーラであってもアクセントが最終モーラに来ない場合はその名詞のアクセントは中和されない。

箸のたもと→ [は˥しの˥][たもと]

(いよいよ意味不明)

いや全く言語と言うのは一筋縄ではいかないものだ。

ところで、上で名前を出した音韻学者の Akamatsu Tsutomu 氏にやはり日本語アクセントの中和現象を論じた論文がある。アプローチの仕方や用語、また日本語アクセントの記述が私と全く違うのだが、氏も「の」とゼロが後に来ると(繰り返すが氏はそういう言葉を使っていない)、複数モーラ名詞の最終モーラアクセントが中和されることを指摘している。私は上で、分節の最後尾のアクセントは中和されたのではない、実現のきっかけを奪われたのであって、本当の中和とはメカニズムが違う的な意見を述べたが、そう言われてみると確かにこれらをわざわざ区別して考える必要はないかもしれない。定義を見ても「二項対立が測定の音声・音韻環境で実現不可能になること」が中和なのだから、アクセントが分節末でフン詰まりを起こして(もうちょっと上品な表現はできないのか)発動しないのもやはり中和と言えよう。