前に書いた記事の図表を画像に変更しました。レイアウトが機種やブラウザによって、特にスマホではグチャグチャになるからです。生物と無生物を文法レベルで区別する言語は結構多いです。

元の記事はこちら。

内容はこの記事と同じです。

日本語では生物が主語に立った場合と無生物が主語に立った場合とでは「存在する」という意味の動詞が違う。いわゆる「いる」と「ある」の区別であるが、

犬がいる。

馬鹿がいる。

機関銃がある。

これをもっと詳細に見てみると生物は「いる」、無生物は「ある」とは一概にいえないことがわかる。

あそこにタクシーがいる。

昔々おじいさんとおばあさんがありました。

しかしタクシーに「いる」を使えるのは駅前で客を待つべく待機しているタクシーなど中に運転手がいる、少なくともいると想定された場合で、意味が抽象化して「タクシーという交通機関」を意味するときは「ある」しか使えない。「そっちの町にはタクシーなんてあるのか?」などと小さな町のローカルぶりを揶揄したいときは「ある」である。さらに「この時間にまだタクシーがあるのか?」という疑問は家から電話でタクシーを呼ぼうとしている人に発せられるのに対し、「この時間にまだタクシーがいるのか?」だと駅に夜着いてキョロキョロタクシーを探している人にする質問だ。

また昔々おじいさんがありましたというと、おじいさんがいましたといった場合よりこのおじいさんが物語の登場人物であることが前面に出てくる。つまり生身のおじいさんより抽象度がやや高くなることはタクシーの場合と同じだ。もっとも「おじいさんがありました」はひょっとしたら、「おりました」の変形かもしれない。

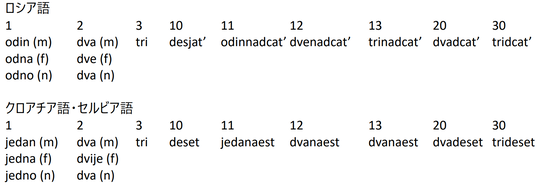

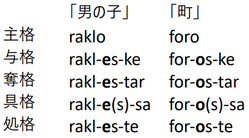

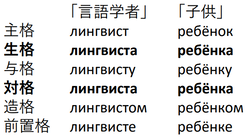

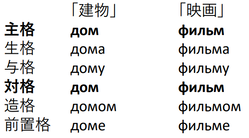

ロシア語では主語でなく目的語でこの生物・無生物を表現し分ける。パラダイム上で対格形が生物か無生物かで異なったパターンをとるのだ。まず、生物、人間とか子供とかいう場合は目的語を表す対格形と生格形が同じになる(太字)。まず単数形を見てみよう。

それに対して無生物だと主格と対格が同形になる。

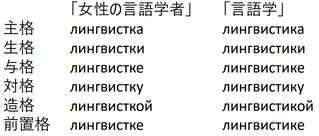

ただしこれは男性名詞の場合で、女性名詞の場合は主格、生格、対格が皆違う形をしているからか、生物・無生物の区別がない。

「女性の言語学者」と「言語学」は形の上ではи (i) が入るか入らないかだけの差である。中性名詞はそもそも皆無生物なのでこの区別はする必要がない。

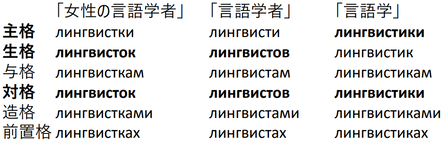

上の例は単数形の場合だが、複数形になると両性とも生物・無生物の区別をする。生物は主格と生格が同形、無生物は主格と対格が同形という規則が女性名詞でも保たれる。

「言語学」の複数形というのは意味上ありえないんじゃないかとも思うが、まあここは単なる形の話だから目をつぶってほしい。

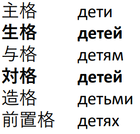

さらに上で出した「子供」の単数ребёнок の複数形は本来ребята なのだが、子供の複数を表すには別単語の дети という言葉を使うのが普通だ。ロシア語ではこの語の単数形は消滅してしまった。クロアチア語にはdjete(「(一人の)子供」)としてきちんと残っている。そのдетиは次のように変化する。生物なので対格と生格が同形だ。

例えば「言語学者が映画を見る」「女の言語学者が映画を見る」はそれぞれ

Лингвист смотрит фильм.

Лигвистка смотрит фильм.

だが、「言語学者が言語学者を殴る」「女の言語学者が女の言語学者を殴る」は

Лингвист бьёт лингвиста.

Лигвистка бьёт лингвистку.

となる。

ところがショーロホフの小説『人間の運命』には次のようなフレーズがある。

Возьму его к себе в дети.

I’ll take + him + to + myself + in + children

主人公の中年男性が、戦争で両親を失い道端で物乞いをしていた男の子を見かけて「こいつを引き取って、自分の子供にしよう」とつぶやくセリフである。в (in) は前置詞で、対格を支配するから、生物である「子供」の場合はв детейとなるはずだ。なぜまるで非生物のように主格と同形になっているのか。腑に落ちなかったのでロシア人の先生にわざわざ本を持って行って訊ねたことがある。するとその先生はまず「あら、これは面白い。ちょっと見せて」と真面目に見入り出し、「ここでは生身の子供を指しているのではなく、子供という観念というかカテゴリーというかを意味しているから無生物扱いされて主格と同形になっているのだ」と説明してくれた。

その後、生物の対格が主格と同形になる慣用句があることを知った。いずれも生物がグループとか種類というかカテゴリーを表すものである。

идти в солдаты (本来солдат)

go + in + soldiers

(兵隊に行く)

выбрать в депутаты (本来депутатов)

elect + in + members of parliament

(議員に選ぶ)

この、「カテゴリーや種類の意味になるときは無生物化する」というのは上の日本語の例、「タクシーがいる・ある」「おじいさんがいました・ありました」にもあてはまるのではないだろうか。さらに「細菌」とか「アメーバ」とか使う人によって生物と無生物の間を部妙に揺れ動く名詞がある、という点も共通しているが、ロシア語は「人形」(кукла、クークラ)や「マトリョーシカ」(матрёшка)が生物扱いとのことで、完全に平行しているとはいえないようだ。言語が違うのだから当然だが。

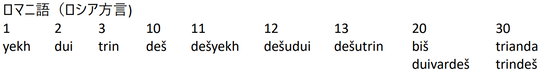

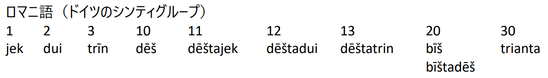

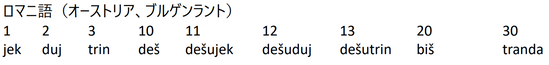

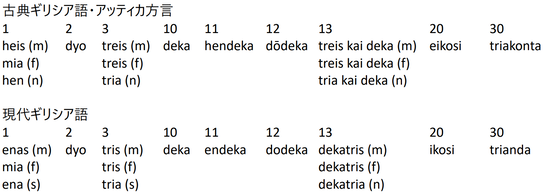

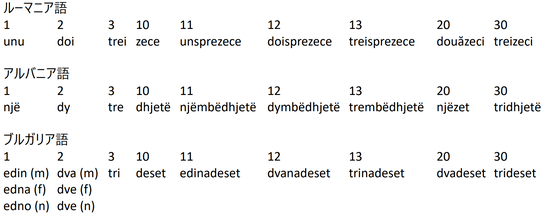

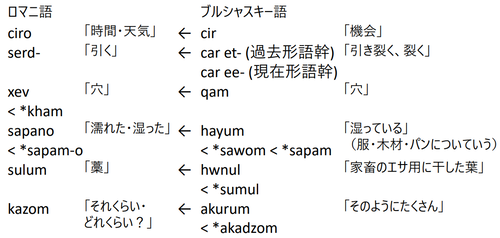

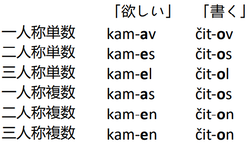

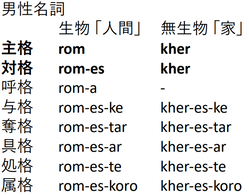

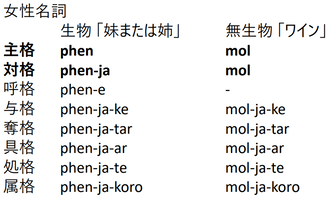

さて、面白いことにロマニ語もロシア語と全く同じように生物と無生物を区別する。以下はトルコとギリシャで話されているロマニ語だが、ロマニ語本来の単語では生物の複数形が語形変化してきちんと対格形(というより一般斜格形というべきか、『65.主格と対格は特別扱い』の項参照)になるのに対し、無生物では対格で主格形をそのまま使う。ロシア語と違って男性名詞・女性名詞両方ともそうなる。

属格は非修飾名詞によって形が違って来るため全部書くのがめんどくさかったので男性単数形にかかる形のみにした。「家」の対格が一般斜格でなく、主格と同形になっているのがわかるだろう。その無生物でも与格以下になると突然語根として一般斜格形があらわれるのでゾクゾクする。女性名詞でもこの原則が保たれる。

複数形でも事情は同じだ。(めんどくさいので)以下主格、対格、与格形だけ示す。

下手にロシア語をやっている人などは「これはロシア語の影響か」とか思ってしまいそうだが、私にはロシア語からの影響とは考えられない。第一にこの例はトルコのロマニ語のもので、この方言はロシア語なんかとは接触していないはずである。第二に生物の対格は古い印欧語から引き継いだ対格・一般斜格をとっていて属格(ロシア語でいう生格)と同形ではない。

もっともロマニ語でも生物と無生物のあいだを揺れ動くグレーゾーンがあるそうで、魚とか蛆虫とかはどっちでもいいらしい。また無生物が擬人化すると生物あつかいになるとのことで、日本の「タクシーがいる」あたりと同じ感覚なのだろうか。

この記事は身の程知らずにもランキングに参加しています(汗)。

人気ブログランキングへ