以前書いた記事の図表を画像に変更していっています(レイアウトが特にスマホではグチャグチャになるため)。文章にも少し手を入れました。日本語の「てにをは」を説明するときドイツ語やラテン語・ロシア語の格用語(?)を使うとすんなりわかってくれる人が多いです。

内容はこの記事と同じです。

日本語では名詞の格を印欧諸語のような語形変化でなく助詞を後置して表す。この「助詞」という言葉だが、こちらでは普通「不変化詞」Partikelと呼んでいる。何度か「後置詞」Postpositionと呼んでいるのも見た。その種々の不変化詞の中で文法格を表すものを学校文法では格助詞というが、私はこれを格マーカーと言っている。

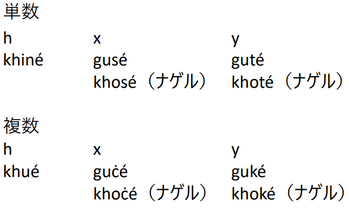

日本語にはいくつ格があるのかとこちらでは頻繁に聞かれるが、正直返事に困る。はっきりした語形変化のパラダイムがなく格そのものの観念がユルいし、一つの助詞、例えば「に」など(『140.格融合』参照)、複数の格を担っているものがあったりするので、見る人によって格の数が違ってくるからだ。それでも「人によって違います」では答えにならないので私個人はドイツ人には一応日本語には次のような13の格があると説明している。

「山田さんは鈴木さんより頭がいい」という場合の「より」は果たして「格」といっていいのがどうかやや不安な気もする。これは後述するように、名詞句で使うことができない上限定格の添加も許さない。だから括弧に入れておいた。

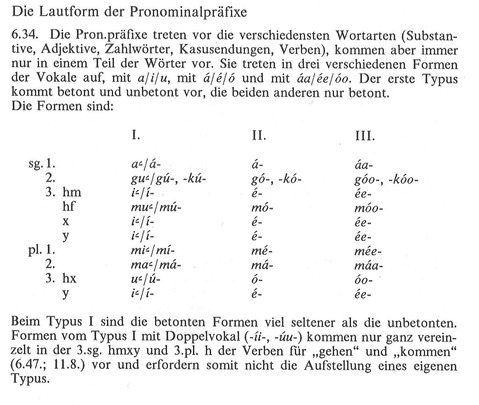

最初にも述べたようにこれらの不変化詞は日本語でも格助詞と呼ばれているのだから、日本語側でもこれらが当該名詞のセンテンス内でのシンタクス上の位置を表す機能を持っている(つまり格を表す)と把握されているわけで、私の説明の仕方もそれほどムチャクチャではなかろう。しかしこれらの助詞をじいっとみてみると、当該名詞の格を表すという基本的は働きそのものはいっしょだが、助詞自身のシンタクス上の現れ方によって大きく3つのグループに分類できることがわかる。「が、を、に」と「へ、から、で、と、まで」と「の」の3グループだ。(「より」は観察から除外)。

まず第一グループ「が、に、を」と第二「へ、から、で、と、まで」はセンテンスの直接構成要素の名詞にしか付加できない、言い換えると当該名詞は動詞の直接の支配下でないといけない。ドイツ語や英語の前置詞と大きく違う点である。ドイツ語のin、an、 bei、nach、mit、英語の from、withなどの前置詞は動詞句VP内でも名詞句NP内でも使うことができる。

VP内

Meine Bekannte wohnt in Heidelberg.

my + acquaintance + is living + in + Heidelberg NP 内

meine Bekannte in Heidelberg

my + acquaintance + in HeidelbergVP内

Er arbeitet bei Nintendo.

he + is working + at + NintendoNP 内

Angestellter bei Nintendo

an employee + at + NintendoNP 内

die Arbeit bei Nintendo

the + work + at + NintendoVP内

Sie fährt nach Moskau.

she + is going to drive + to + Moscow NP 内

der Weg nach Moskau

the + way + to + MoscowVP内:My Friend came from Germany.

NP内:my friend from Germany

VP内:I discussed the problem with Mr. Yamada.

NP内:a discussion with Mr. Yamada

対応する日本語の構造では格助詞が名詞句NP内では使えない。動詞句VP内のみである。

VP内:私の知り合いはハイデルベルクに住んでいる。

NP 内:*ハイデルベルクに知り合い

VP内:彼は任天堂で働いている。

NP内:*任天堂で社員

NP 内:*任天堂で仕事

VP内:彼女はモスクワへ行く。

NP 内:*モスクワへ道

VP内:私の友達はドイツから来た。

NP内:*ドイツから友だち

VP内:山田さんとその問題について議論した。

NP内:*山田さんと議論

*のついている構造はOKじゃないかと思う人がいるかもしれないが、それは当該構造を名詞句ではなくて省略文として解釈しているからである。そのことはちょっとつつくと見えてくる。例えば

任天堂で仕事は楽しかった。

任天堂で仕事はプログラミングだった。

を比べてみると、最初の文では

任天堂で仕事(をするの)は楽しかった。

と動詞が省略されているのがわかる。つまり「任天堂で」は名詞の「仕事」ではなく省略された動詞の「する」にかかっているから名詞句内ではないのだ。2番目の文もそう。「任天堂で」は「仕事」でなく「プログラミングだった」という述部にかかると解釈しない限り非文である。さらに

ドイツから友だちは先週のことでした。

という文は私の感覚ではおおまけにまけてギリチョンでOKだが(これを許容しない人も多かろう)、それは「ドイツから友だちが来たのは先週のことでした」という省略文解釈がギリチョンでできるからで、

*ドイツから友だちはシュミットさんといいます。

はオマケのしようがない非文である。さらに以下のセンテンスもオマケがしにくい。

モスクワへ道は遠い。

山田さんと議論はその問題についてだった。

前者はそれでもまだマシで上記の任天堂同様「モスクワへ」は「道が遠い」という述部全体にかかっているという解釈が成り立つが、後者はその解釈が成り立たないので非文度がアップする。

このように日本語では「が、に、を」と「へ、から、で、と、まで」といった格マーカーは名詞句内では使えない。それではどうするのかというと第三のグループ(「グループ」と言ってもメンバーは一人しかいないが)の限定格マーカー「の」を付加するのだ。そうするとあら不思議(でもなんでもないが)上では非文だった構造が許容できるようになる。

任天堂での仕事はプログラミングだった。

ドイツからの友だちはシュミットさんといいます。

モスクワへの道は遠い。

山田さんとの議論はその問題についてだった。

だから助詞の「の」は単に属格というより連体格とか限定格とかいうべきだと思う。この「の」は常に名詞句NP内にしか現れず、センテンス、あるいは動詞句VP、またはCPとかという節で使うことができないし、他の格マーカーとの共存できる。使われるセンテンス内の位置が他のマーカーとはっきり異なっているのだ。その際私の感覚では

任天堂での社員

という名詞句は「の」がついているのに許容できないが、実はこれが最初の私が「に」と「で」を一括りに処格としないでそれぞれExistentiell-Lokativ(存在処格)とAktional-Lokativ(動作処格)とに分けた理由である。「に」は「アメリカにいる」とか「アメリカに住む」とかいうように、場所そのものが主体で、動詞は「いる」とか「ある」とか「住む」とか意味の薄いものである。「で」は「アメリカで働く」とか「図書館で本を読む」とか動詞がはっきりした「活動」を表し、処格が意味的にも完全に動詞の支配下にある場合に使われる。畢竟「AでのB」という構造ではBが何らかの活動を表す名詞でないとおかしい。「社員」は活動でなく人であるからいくら「の」をつけてシンタクス的にはNP構造にしても「で」の意味と被修飾語の「社員」が不適合だからはじかれるのである。他方「任天堂での仕事」は、「仕事」が活動を表すからOKとなる。

さてNP内では使えないというのは第一グループ「が、に、を」と第二「へ、から、で、と、まで」に共通の性質だが、第二グループが「の」と共存できるのに第一グループの不変化詞は当該名詞句内でダブル非変化詞を許さないという大きな違いがある。「の」が付くと自身は削除されるのだ。

*アメリカにの旅行は楽しかった。

アメリカの旅行は楽しかった。

*田中さんにのお土産は日本で買ったパソコンだ。

田中さんのお土産は日本で買ったパソコンだ。

*映画をの鑑賞は私の趣味だ。

映画の鑑賞は私の趣味だ。

*高橋さんがの批判は辛らつだった。

高橋さんの批判は辛らつだった。

このうち「に」については与格、方向格は「へ」、奪格は「から」でそれぞれ代用できる。「へ」も「から」も「の」と両立するから名詞句内での両名詞のシンタクス関係または意味関係を表すことができる。

アメリカへの旅行は楽しかった。

田中さんへのお土産は日本で買ったパソコンだ。

モハメド・アリからのパンチは強烈だった。

(「モハメド・アリにパンチを食らった」と比較)

しかし存在処格、主格、対格の区別は表現しわけられない。「映画の鑑賞」ならまあ「映画」が対格だなとわかるが「高橋さんの批判」となると高橋さんが批判したのかそれともされたのか、つまり主格なのか対格なのかはどうやっても表すことができない。意味に頼るしかないのだ。

この、二つの名詞からなる名詞句で修飾するほうがされるほうの主格なのか対格なのかというのはドイツ語でもよくわからないことがある。それについて個人的な思い出があるのだが、『85.怖い先生』で述べたドストエフスキーの『悪霊』のゼミの期末レポートで私は Mord Šatovs (「シャートフの殺人」)と書いた。小説ではシャートフという人が殺されるのである。そしたら教授が私のレポートについて批評してくれた際、これではシャートフが人を殺したことになってしまうから Mord an Šatov(「シャートフへの殺人」)か Ermordung Šatovs(「シャートフの殺害」)と書かないといけないと教えてくれた。提出前にネイティブチェックを通してはいたが、そのネイティブは『悪霊』を読んでいなかったので誰が被害者なのか知らず、これにOKを出していたのであった。

逆に、日本語では単純に「AのB」という構造になっているのでそれ以上深くAとBとの意味関係について考えずにいたところ外国語に訳された形を見て初めて両者の格構造に思いが行く、ということもあった。安倍公房の小説『砂の女』のタイトルがロシア語で Женщина в песках となっていたのである。直訳すると the/a woman in sands、英語タイトルでは the woman in the dunes で、存在処格の「に」が削除された名詞句である。

まあどこの言語でも名詞句内の名詞の関係(『150.二つの名詞』も参照)には苦労するようだが、とにかく私はこうやって日本語の格マーカーを3つのグループに分けて説明している。