戦争だろ暴力団の抗争などで「敵の敵は味方」とみなされることがある。また独裁者や技量の狭い政治家が味方以外は敵、つまり自分にヘイコラしてこない者は敵と見て粛清したりする。こういうものの見方をしてうまく行ったためしはない。前者の場合抗争が終わると、いや抗争中からすでに友人のはずの敵の敵から牙を向けられる(いわゆる「寝返る」というやつである)可能性大だし、後者では粛清の度がすぎて「そして誰もいなくなった状態」になり、自分の足元が崩れ落ちることが多いからだ。

実際面ばかりでなく、こういう考え方は理論上も欠点がある。二項対立binäre Oppositionには等価対立äquipolente Opposition と欠如的対立privative Oppositionという2種があるが、この違いを考えていないのだ。

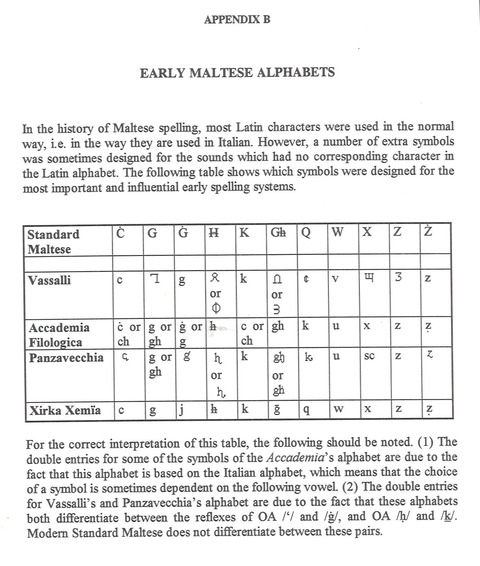

「二項対立」の考え方はもともと音韻論から発展してきたもので、最初に提唱したのはニコライ・トゥルベツコイである。その後プラーグ学派のヤコブソンなどがこれを構造主義的な言語学の柱とし、ヤコブソンから氏と交流のあったレヴィ・ストロースあたりを通して言語学外にまで流れ出して世間にドッと広まった。ただし広まったのは二項対立の観念のみでその考え方のいわば発生源となった音素Phonemだろ弁別素性(そせい)distinktives Merkmalだろという用語は全然広まらなかったのが残念だ。知られていないのは用語ばかりではない。二項対立という観念の起源がトゥルベツコイだということさえ忘れられがちで義憤に耐えない。

ここで怒っていても仕方がないから話を続けると、音素というのは当該言語の語の意味を変えることのできる最小単位だが、どういう音が同じ音素と見なされるかは当然言語ごとに違っている。例えば例のlとrの違いであるが、日本語ではこれら2音はアロフォン、つまり同一音素の2つの表現形で、「理科」を[ɾɪka] といおうが [lɪka] と発音しようが意味に変化はない。だがこれを英語に持ち込んでriceを liceと言ってしまうと大変なことになる。だから英語やドイツ語(だけではないが)が母語の人が見ると日本人は r と l の音が「区別できない」ように見えるのである。逆にドイツ語では [s] と[z] がアロフォンなので、ドイツ人は「さしすせそ」と「ざじずぜぞ」の区別が出来ない者がいる。「山田さん」が「山田ざん」、「寿司」が「図示」、「石膏」が「絶交」になる。もちろん日本語のざじずぜぞは摩擦音でなく破擦音だから石膏と絶交の差は正確にはs対zではないが、いずれにせよ、zushiと発音されたら意味が通らない。私たちから見ると石膏と絶交が同じに聞こえるなんて耳が悪いか頭が悪いかのどちらかだと思うが、向こうだって気を抜くとLichtungとRichtungを間違える日本人を馬鹿かと思っているはずだ。また逆に私が「日本語のらりるれろの子音は本来 l でも r でもなく、言って見ればその中間音のはじき音ですが、まあ l でも r でもいいです」というと「l でも r でもいいなんて馬鹿なことがあるか。どっちかに決めてくれ」と言い出すものが時々いてその石頭ぶりに驚くが、音素という観念を知らないとこういう羽目になるのである。

音素が一つだけ違っている2つの単語をミニマル・ペアといい、ドイツ語のLichtung「(森の中の)空き地」対 Richtung「方向」、tanken「給油する」対danken「感謝する」、 kalt「冷たい」対 galt「通用した(動詞過去形)」、 Tal 「谷」対Zahl (h は黙字、ドイツ語でz は英語の ts)「数」、 Pappe「ボール紙」対 Kappe「縁のない帽子」などがそれぞれミニマル・ペアであるが、子音が一つだけ違っているのがわかるだろう。違っている子音音素はそれぞれ/l : r/、/t : d/、/k : g/、/t : ts/、/p : k/という二項対立になっている。

しかしさらによく見ると一方で/t : d/と/k : g/、他方で/l : r/、/t : ts/、/p : k/とでは二項対立でも性質が違っていることの気づく。まず/t : d/だが、これらの子音は双方歯茎閉鎖音で、前者は無声後者が有声という点が違っている。/k : g/も調音点・調音方法が同じ(軟口蓋閉鎖音)でやはり有声か無声かの違いがあるだけ。ところが/l : r/ではどちらも有声だが、調音点も調音方法も違う(それぞれ歯茎流音と口蓋吸垂ふるえ音)。/t : ts/は無声であることと調音点(歯茎)が同じだが、調音方法が違う(前者は閉鎖音、後者は破擦音)。/p : k/では逆に無声と調音方法(破裂音)が同じで調音点が異なる(前者が両唇、後者は軟口蓋)。

等価対立

また、欠如的対立の二項を分ける素性(そせい)、上の例では有声か無声かという要素を弁別的素性(そせい)distinktives Merkmalといい、それぞれ[+ voiced]、[- voiced]と表す。さらにこの素性(そせい)を持っている項、ここでは [+ voiced] を「有標」、持っていない [- voiced] のほうの項を「無標」というが、このプラス・マイナス何たらという図式はヤコブソンからハレ&チョムスキーなどが英語の音韻論で展開していたから知っている人も多いだろう。言語学内の意味論、シンタクス理論ではもちろん、上述のように言語学外にもこの何たら図式は使われている。

どんな特性が弁別的素性(そせい)になるかは言語ごとに違っており、日本語や英語では[voiced]という素性(そせい)が弁別的に働くのでこのプラスマイナスの違いで別音素になるが、中国語韓国語では有声無声の差が音素を分けない。このようにある素性が当該言語で弁別的に機能しないのを特に強調したい場合はゼロまたはプラス・マイナス両方の記号を使って [0 voiced] あるいは [+/- voiced] と表したりする。「どっちで発音しようが意味は変わりません」という意味だ。だから中国語が母語の人に時々「かきくけこ」と「がぎぐげご」の区別が怪しくなる人がいるのである(『126.Train to Busan』参照)。ドイツ語でもこの弁別差が全ての環境では機能していないことは上で述べた。その代わり(?)息を伴うか伴わないか、「+帯気」と「-帯気」かで語の意味が違ってくる言語が結構ある。中国語もそうだが、印欧語も本来はこの区別を持った言語であった。英語やドイツ語に多くある、古典ギリシャ語起源の単語でph 、th と書かれている部分はそれぞれ帯気の p、帯気の t だったが、現在の英語ドイツ語では帯気が弁別機能を持たないため、本来の音とはかけ離れた妙な音で代用されてしまった。ロシア語には「+口蓋化」「-口蓋化」という弁別素性(そせい)がある。

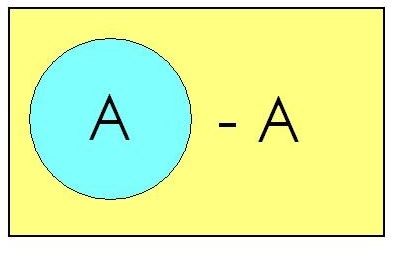

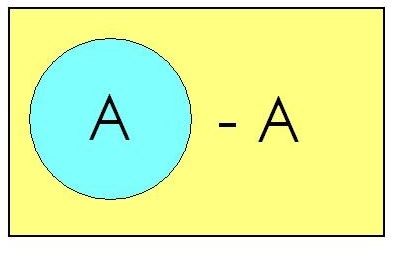

欠如的対立と等価対立との重要な違いは、前者では理論的に当該二項以外は存在せずAでないなら自動的に-A,また-Aでないなら元に戻って必ずAであるのに対し(「Aではないが、かといってAでなくもない」などというのは禅問答の知恵比べでもない限り設定できない)、後者ではAやBのどちらでもない存在、または第3第4の項、例えばC、Dが否定できないことだ。上の例でも調音点として両唇、歯茎、軟口蓋の3項をあげてあるが、そのほかにも硬口蓋だろ口蓋垂だろ声門だろいろいろある。調音方法にしても閉鎖音、摩擦音、破擦音、接近音などあって、閉鎖音でないからすなわち接近音ということにはならないのである。

「味方」対「敵」というのは等価対立である。敵から見て敵だからといってそれがリターンして自分の友人として帰ってくるとは限らない。Aを味方、Bを敵とすると「敵の敵」は-(-A)=Aではなくて第3の項Cだからだ。また「-味方」=「敵」とみなしてしまうと、-A&-Bという無関係な罪のない部分が粛清されてしまう。

さて、このCだが、A、つまり味方集団との間には1.完全に重なる、2.部分的に重なる、3.全く重ならないという3つのパターンが考えられる。1のパターン、「敵の敵は味方」というのも確かに可能性の一つではあるのだ。ただ論理的必然性がないのである。ここで面白いのは2だ。等価対立では素性(そせい)の設定のしかたによっては「どちらでもない」もののほかに「どちらでもある」部分が生じてしまうことを示しているからだ。

「共通項」や「どちらでもない項」の可能性がさらにはっきりしているのは

『121.復讐のガンマンからウエスタンまで』の項でも述べた『夕陽のガンマン』のセリフにあった二項対立である。「人間には2種類ある。一方はライフルを持っているし、他方は穴を掘る」というセリフだが、大抵の人たちは穴も掘らないしライフルももっていまい。また逆にライフル所有者が何かのきっかけで穴を掘り出す機会などいくらでもあるだろう。

ついでに言えば私は国籍とやらも等価対立だと思っている。日本国籍を持っているからといって他の国の国籍はない、ということにはならないと。もちろん私は政治や法律の問題にまで口を出す気はないからそう決めたいのならそれでもいいが、本来A国の国籍を取ったらB国の国籍を捨てなければいけないという論理性はない。

等価対立と欠如的対立を併用して、例えばドイツ語の /p と /z/ をそれぞれ [- voiced] [両唇] [閉鎖]、[+ voiced] [歯茎] [摩擦]と記述するとちょっと表記の統一性に欠け、当該項をビシリと描写できないからか、トゥルベツコイの後を引き継いだヤコブソン、ハレなどの構造主義言語学者は、音素をいくつかの欠如的対立項からなる「弁別素性の束」に分解して記述している。ヤコブソンは音素をユニバーサルに記述できるように12くらい(「くらい」と書いたのは氏の著作間でも、これをひきついだ言語学者の間でも少し揺れがあるからだ)の「素性(そせい)の束」を設定したが、Ramersという人は10の素性(そせい)を使って上述の/p/と/z/を次のように記述している。比較のために/p/と調音点が同じ /m/、/z/ の無声バージョン /s/、/s/ と調音点が同じだが、調音方法の違う /d/、これらの音とちょっと調音点の離れている無声音 /k/ を上げる。

p

[+ consonantal]

[- sonorant]

[- back]

[- high]

[+ labial]

[- coronal]

[- continuant]

[- lateral]

[- nasal]

[- voiced]

m

[+ consonantal]

[+ sonorant]

[- back]

[- high]

[+ labial]

[- coronal]

[- continuant]

[- lateral]

[+ nasal]

[+ voiced]

z

[+ consonantal]

[- sonorant]

[- back]

[- high]

[- labial]

[+ coronal]

[+ continuant]

[- lateral]

[- nasal]

[+ voiced]

s

[+ consonantal]

[- sonorant]

[- back]

[- high]

[- labial]

[+ coronal]

[+ continuant]

[- lateral]

[- nasal]

[- voiced]

d

[+ consonantal]

[- sonorant]

[- back]

[- high]

[- labial]

[+ coronal]

[- continuant]

[- lateral]

[- nasal]

[+ voiced]

k

[+ consonantal]

[- sonorant]

[+ back]

[+ high]

[- labial]

[- coronal]

[- continuant]

[- lateral]

[- nasal]

[- voiced]

この素性(そせい)の束をマトリックス表にしてあるのもよく見かけるが、とにかくこのようにすると例えば摩擦音と閉鎖音の違いをきっちり [+ continuant] 対 [- continuant] で表わせて便利だし、また逆に調音方法が違う音同士の共通点などがはっきりしてくるだろう。[- labial](唇音性)、つまり唇音であることが欠如対立の素性(そせい)になっているところに注目。

この方法を応用して[敵性] [味方性]という素性(そせい)を設定すれば「敵」対「味方」という等価対立を分解してA:[- 敵性] [+ 味方性]、 B: [+ 敵性] [- 味方性]、 C: [+ 敵性] [+ 味方性]、D:[- 敵性] [- 味方性]という4つの項に分けられることになる。Cの中には寝返り予備軍もいるだろうが単に敵にもある程度の理解を示す人たちも含まれるだろう。対立者を「敵ながらアッパレ」と評価している政治家は多い。Dは全く中立な第三者、傍観者である。このグループを粛清などしてはいけない。

この記事は身の程知らずにもランキングに参加しています(汗)。

人気ブログランキングへ

実際面ばかりでなく、こういう考え方は理論上も欠点がある。二項対立binäre Oppositionには等価対立äquipolente Opposition と欠如的対立privative Oppositionという2種があるが、この違いを考えていないのだ。

「二項対立」の考え方はもともと音韻論から発展してきたもので、最初に提唱したのはニコライ・トゥルベツコイである。その後プラーグ学派のヤコブソンなどがこれを構造主義的な言語学の柱とし、ヤコブソンから氏と交流のあったレヴィ・ストロースあたりを通して言語学外にまで流れ出して世間にドッと広まった。ただし広まったのは二項対立の観念のみでその考え方のいわば発生源となった音素Phonemだろ弁別素性(そせい)distinktives Merkmalだろという用語は全然広まらなかったのが残念だ。知られていないのは用語ばかりではない。二項対立という観念の起源がトゥルベツコイだということさえ忘れられがちで義憤に耐えない。

ここで怒っていても仕方がないから話を続けると、音素というのは当該言語の語の意味を変えることのできる最小単位だが、どういう音が同じ音素と見なされるかは当然言語ごとに違っている。例えば例のlとrの違いであるが、日本語ではこれら2音はアロフォン、つまり同一音素の2つの表現形で、「理科」を[ɾɪka] といおうが [lɪka] と発音しようが意味に変化はない。だがこれを英語に持ち込んでriceを liceと言ってしまうと大変なことになる。だから英語やドイツ語(だけではないが)が母語の人が見ると日本人は r と l の音が「区別できない」ように見えるのである。逆にドイツ語では [s] と[z] がアロフォンなので、ドイツ人は「さしすせそ」と「ざじずぜぞ」の区別が出来ない者がいる。「山田さん」が「山田ざん」、「寿司」が「図示」、「石膏」が「絶交」になる。もちろん日本語のざじずぜぞは摩擦音でなく破擦音だから石膏と絶交の差は正確にはs対zではないが、いずれにせよ、zushiと発音されたら意味が通らない。私たちから見ると石膏と絶交が同じに聞こえるなんて耳が悪いか頭が悪いかのどちらかだと思うが、向こうだって気を抜くとLichtungとRichtungを間違える日本人を馬鹿かと思っているはずだ。また逆に私が「日本語のらりるれろの子音は本来 l でも r でもなく、言って見ればその中間音のはじき音ですが、まあ l でも r でもいいです」というと「l でも r でもいいなんて馬鹿なことがあるか。どっちかに決めてくれ」と言い出すものが時々いてその石頭ぶりに驚くが、音素という観念を知らないとこういう羽目になるのである。

音素が一つだけ違っている2つの単語をミニマル・ペアといい、ドイツ語のLichtung「(森の中の)空き地」対 Richtung「方向」、tanken「給油する」対danken「感謝する」、 kalt「冷たい」対 galt「通用した(動詞過去形)」、 Tal 「谷」対Zahl (h は黙字、ドイツ語でz は英語の ts)「数」、 Pappe「ボール紙」対 Kappe「縁のない帽子」などがそれぞれミニマル・ペアであるが、子音が一つだけ違っているのがわかるだろう。違っている子音音素はそれぞれ/l : r/、/t : d/、/k : g/、/t : ts/、/p : k/という二項対立になっている。

しかしさらによく見ると一方で/t : d/と/k : g/、他方で/l : r/、/t : ts/、/p : k/とでは二項対立でも性質が違っていることの気づく。まず/t : d/だが、これらの子音は双方歯茎閉鎖音で、前者は無声後者が有声という点が違っている。/k : g/も調音点・調音方法が同じ(軟口蓋閉鎖音)でやはり有声か無声かの違いがあるだけ。ところが/l : r/ではどちらも有声だが、調音点も調音方法も違う(それぞれ歯茎流音と口蓋吸垂ふるえ音)。/t : ts/は無声であることと調音点(歯茎)が同じだが、調音方法が違う(前者は閉鎖音、後者は破擦音)。/p : k/では逆に無声と調音方法(破裂音)が同じで調音点が異なる(前者が両唇、後者は軟口蓋)。

つまり最初のグループでは二項の違いが特定の性質(これを言語学では素性(そせい)と呼ぶ)、ここでは声のあるなし、言い換えると声門の震えのあるなしに帰せるのに対し、二番目のグループでの二項は何があるかないかではなく調音点または調音方法が違うのであり、例えば違っている調音点、「両唇」と「軟口蓋」とは等価である。前者はA 対-Aの対立、後者はA対Bの対立といえる。前者のAかAでないかの対立が欠如的対立privative Opposition、後者のA対Bタイプが等価対立äquipolente Oppositionである。

欠如的対立

等価対立

また、欠如的対立の二項を分ける素性(そせい)、上の例では有声か無声かという要素を弁別的素性(そせい)distinktives Merkmalといい、それぞれ[+ voiced]、[- voiced]と表す。さらにこの素性(そせい)を持っている項、ここでは [+ voiced] を「有標」、持っていない [- voiced] のほうの項を「無標」というが、このプラス・マイナス何たらという図式はヤコブソンからハレ&チョムスキーなどが英語の音韻論で展開していたから知っている人も多いだろう。言語学内の意味論、シンタクス理論ではもちろん、上述のように言語学外にもこの何たら図式は使われている。

どんな特性が弁別的素性(そせい)になるかは言語ごとに違っており、日本語や英語では[voiced]という素性(そせい)が弁別的に働くのでこのプラスマイナスの違いで別音素になるが、中国語韓国語では有声無声の差が音素を分けない。このようにある素性が当該言語で弁別的に機能しないのを特に強調したい場合はゼロまたはプラス・マイナス両方の記号を使って [0 voiced] あるいは [+/- voiced] と表したりする。「どっちで発音しようが意味は変わりません」という意味だ。だから中国語が母語の人に時々「かきくけこ」と「がぎぐげご」の区別が怪しくなる人がいるのである(『126.Train to Busan』参照)。ドイツ語でもこの弁別差が全ての環境では機能していないことは上で述べた。その代わり(?)息を伴うか伴わないか、「+帯気」と「-帯気」かで語の意味が違ってくる言語が結構ある。中国語もそうだが、印欧語も本来はこの区別を持った言語であった。英語やドイツ語に多くある、古典ギリシャ語起源の単語でph 、th と書かれている部分はそれぞれ帯気の p、帯気の t だったが、現在の英語ドイツ語では帯気が弁別機能を持たないため、本来の音とはかけ離れた妙な音で代用されてしまった。ロシア語には「+口蓋化」「-口蓋化」という弁別素性(そせい)がある。

欠如的対立と等価対立との重要な違いは、前者では理論的に当該二項以外は存在せずAでないなら自動的に-A,また-Aでないなら元に戻って必ずAであるのに対し(「Aではないが、かといってAでなくもない」などというのは禅問答の知恵比べでもない限り設定できない)、後者ではAやBのどちらでもない存在、または第3第4の項、例えばC、Dが否定できないことだ。上の例でも調音点として両唇、歯茎、軟口蓋の3項をあげてあるが、そのほかにも硬口蓋だろ口蓋垂だろ声門だろいろいろある。調音方法にしても閉鎖音、摩擦音、破擦音、接近音などあって、閉鎖音でないからすなわち接近音ということにはならないのである。

「味方」対「敵」というのは等価対立である。敵から見て敵だからといってそれがリターンして自分の友人として帰ってくるとは限らない。Aを味方、Bを敵とすると「敵の敵」は-(-A)=Aではなくて第3の項Cだからだ。また「-味方」=「敵」とみなしてしまうと、-A&-Bという無関係な罪のない部分が粛清されてしまう。

さて、このCだが、A、つまり味方集団との間には1.完全に重なる、2.部分的に重なる、3.全く重ならないという3つのパターンが考えられる。1のパターン、「敵の敵は味方」というのも確かに可能性の一つではあるのだ。ただ論理的必然性がないのである。ここで面白いのは2だ。等価対立では素性(そせい)の設定のしかたによっては「どちらでもない」もののほかに「どちらでもある」部分が生じてしまうことを示しているからだ。

1.完全に重なる

2.部分的に重なる

3.全く重ならない

ギリシャの時代から西欧思想に深く根付いている「自然」対「人工」という二項対立も等価だが、これらは決して互いに排除するものでない、とKellerというドイツ語学者が書いていたのを読んだことがある。重なる部分があると。例えば公園の芝生の上に獣道ならぬ人道、多くの人に踏み固められて道筋ができることがある。これは人々がなるべく近道をしようとして急いだためにできたいわば人口の産物である一方、誰もそんな道を作ろうと思って作ったわけではない、作った人間の最初の意図とは無関係になんとなく形成されてしまったという意味で自然の産物でもあるのだ。事実、こういう道筋の形成パターンを計算できるコンピュータープログラムなどいくらもある。「共通項」や「どちらでもない項」の可能性がさらにはっきりしているのは

『121.復讐のガンマンからウエスタンまで』の項でも述べた『夕陽のガンマン』のセリフにあった二項対立である。「人間には2種類ある。一方はライフルを持っているし、他方は穴を掘る」というセリフだが、大抵の人たちは穴も掘らないしライフルももっていまい。また逆にライフル所有者が何かのきっかけで穴を掘り出す機会などいくらでもあるだろう。

ついでに言えば私は国籍とやらも等価対立だと思っている。日本国籍を持っているからといって他の国の国籍はない、ということにはならないと。もちろん私は政治や法律の問題にまで口を出す気はないからそう決めたいのならそれでもいいが、本来A国の国籍を取ったらB国の国籍を捨てなければいけないという論理性はない。

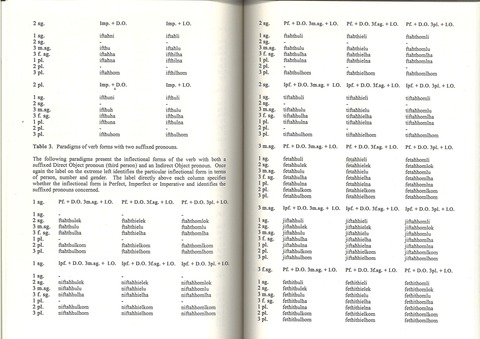

等価対立と欠如的対立を併用して、例えばドイツ語の /p と /z/ をそれぞれ [- voiced] [両唇] [閉鎖]、[+ voiced] [歯茎] [摩擦]と記述するとちょっと表記の統一性に欠け、当該項をビシリと描写できないからか、トゥルベツコイの後を引き継いだヤコブソン、ハレなどの構造主義言語学者は、音素をいくつかの欠如的対立項からなる「弁別素性の束」に分解して記述している。ヤコブソンは音素をユニバーサルに記述できるように12くらい(「くらい」と書いたのは氏の著作間でも、これをひきついだ言語学者の間でも少し揺れがあるからだ)の「素性(そせい)の束」を設定したが、Ramersという人は10の素性(そせい)を使って上述の/p/と/z/を次のように記述している。比較のために/p/と調音点が同じ /m/、/z/ の無声バージョン /s/、/s/ と調音点が同じだが、調音方法の違う /d/、これらの音とちょっと調音点の離れている無声音 /k/ を上げる。

p

[+ consonantal]

[- sonorant]

[- back]

[- high]

[+ labial]

[- coronal]

[- continuant]

[- lateral]

[- nasal]

[- voiced]

m

[+ consonantal]

[+ sonorant]

[- back]

[- high]

[+ labial]

[- coronal]

[- continuant]

[- lateral]

[+ nasal]

[+ voiced]

z

[+ consonantal]

[- sonorant]

[- back]

[- high]

[- labial]

[+ coronal]

[+ continuant]

[- lateral]

[- nasal]

[+ voiced]

s

[+ consonantal]

[- sonorant]

[- back]

[- high]

[- labial]

[+ coronal]

[+ continuant]

[- lateral]

[- nasal]

[- voiced]

d

[+ consonantal]

[- sonorant]

[- back]

[- high]

[- labial]

[+ coronal]

[- continuant]

[- lateral]

[- nasal]

[+ voiced]

k

[+ consonantal]

[- sonorant]

[+ back]

[+ high]

[- labial]

[- coronal]

[- continuant]

[- lateral]

[- nasal]

[- voiced]

この素性(そせい)の束をマトリックス表にしてあるのもよく見かけるが、とにかくこのようにすると例えば摩擦音と閉鎖音の違いをきっちり [+ continuant] 対 [- continuant] で表わせて便利だし、また逆に調音方法が違う音同士の共通点などがはっきりしてくるだろう。[- labial](唇音性)、つまり唇音であることが欠如対立の素性(そせい)になっているところに注目。

この方法を応用して[敵性] [味方性]という素性(そせい)を設定すれば「敵」対「味方」という等価対立を分解してA:[- 敵性] [+ 味方性]、 B: [+ 敵性] [- 味方性]、 C: [+ 敵性] [+ 味方性]、D:[- 敵性] [- 味方性]という4つの項に分けられることになる。Cの中には寝返り予備軍もいるだろうが単に敵にもある程度の理解を示す人たちも含まれるだろう。対立者を「敵ながらアッパレ」と評価している政治家は多い。Dは全く中立な第三者、傍観者である。このグループを粛清などしてはいけない。

この記事は身の程知らずにもランキングに参加しています(汗)。

人気ブログランキングへ