「お茶」のことをドイツ語でTee、英語でteaといい、語頭が t 、つまり歯茎閉鎖音になっているが、ロシア語だとчай [tɕæj] または[tʃaj]で日本語と同じく破擦音である。ロシア語ばかりではない、ペルシャ語やアラビア語、中央アジア・シベリアの言語でも「茶」は破擦音だ:トルコ語çay、ペルシャ語chāy、キルギス語чай、エベンキ語чаj、ネギダル語чаj、満州語cai、モンゴル語цай。これはどうしてなのかについては学生時代に(つまり大昔に)次のように聞いていた。

橋本萬太郎氏によれば中国語の「茶」の語頭音は紀元前後には*dra、七世紀にはそり舌閉鎖音*ɖa、十世紀のころに破擦音[ʈʂa]となった。別の資料によれば「茶」の呉音は「ダ」、漢音「タ」、唐音「サ」だから、これが「チャ」と破擦音で発音されたのは漢音の閉鎖音が唐音の摩擦音に移行するまでの期間、紀元後3世紀から7世紀の間ということになり、7世紀にはそり舌ではあるが閉鎖音のɖだったという上の記述より300年ほど時代がずれるようだが、これは当時の日本語の音韻体系のせいである。つまり当時の「ち」「つ」という文字は現代日本語のような破擦音でなく閉鎖音、それぞれti、tuという発音であった。だから「ちゃ」は今の仮名でかくと「テャ」のような発音だったのである。そのころの日本語は今よりもずっと語頭の有声音を嫌った、というより有声・無声を区別しなかったと考えると*ɖaは確かに「テャ」、当時の表記では「ちゃ」と聞こえたと思われる。また「さ」の文字も当時の日本語では破擦音で、今の「さ」よりも「ちゃ」と読んだと思われるそうだから中国語では10世紀に「ちゃ」と破擦音になった、という説明と時期的に合致している。

茶という植物は前漢の時代から知られていたらしいが、本格的に広まり出したのは唐からで、「茶」の字が定着したのも唐代だそうだ。日本には奈良時代に伝わった。中央アジアへも遅くとも宋の時代には伝播していたらしい。ヨーロッパ人が茶を知ったのはやっと18世紀である。

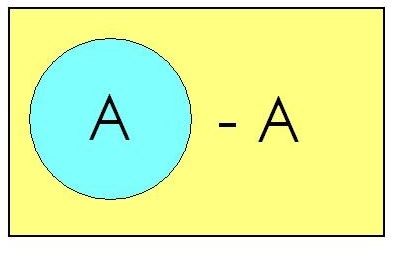

この事実を踏まえて言語変化というものがどのように起こるかを考えてみよう。言語内に新しい形が生じた場合、それは当該言語内にいっぺんにどっと広まるのではない。その形が最初に生じた地点からしだいに回りに広まっていくのである。ちょうど池に石を投げ入れると石が落下した点を中心にして波が広がっていくような按配だから、これを「波動説」と呼んでいる。そして石を投げ込んだ地点から波がこちらの足元まで来るのにちょっと時間がかかるように、新しい言語形が周辺部にまで浸透するには随分かかり、周辺部にやっとその形が到達した時にはすでに中心部では別の形が生じていることが多い。また「周辺部」というのは純粋に物理的な距離のせいばかりでなく、間に山があったり川があったりして人が行きにくい辺鄙なところだと、距離的には近くとも新しい形が伝わるのに時間がかかる。人里はなれた周辺部の方言に当該言語の古形が残っていることが多いのはそのためである。

例えば琉球語の方言には例えば八重山方言など日本語で「は」というところを「ぱ」でいうものがある。花をぱなというのだ。「はひふへほ」は江戸時代まで両唇摩擦音の[ɸ]、ファフィフフェフォだったことは実証されているが、さらに時代を遡って奈良時代以前には「パピプペポ」だったのではないかという説の根拠もここにある。『17.言語の股裂き』で述べた「西ロマンス諸語の-sによる複数主格は古い本来の形でによる複数主格はギリシア語からのイノベーションではないのか」という私の考えというか妄想もこの波動説の考えをもとにしたものである。

中国語でもアモイ周辺など南部の方言には古い時代の閉鎖音が破擦音化せずに(そり舌性がなくなった上無声音化はしたが)まだ閉鎖音、即ちtで発音されているものがある。そういった方言形ををまずオランダ人が受け取り、そこからまたイギリス人などの欧米人に t の発音が横流しされたため、西ヨーロッパ中でtea だろTeeだろと言うのである。それに対してアジア大陸の人々はきちんと首都の発音を取り入れたから「チャイ」だろ「チャー」というのだ。ちゃんと首都に来て言葉を習え。もっともポルトガル語だけは例外でcháというチャ形をしているが、これはポルトガル人がオランダ人より早い時期に首都まで来て中国人と接したためか、またはゴアで一旦ヒンディー語を通したかのどちらかだろう。多分前者だとは思うが。というのはやはりその頃中国人と接したヴェネチアの商人にも茶をchiaiと伝えている者がいるからである。

さて、橋本氏はここで、これだけの話だったら何も言語学者がしゃしゃり出るまでもないが、と断って話を続けている。つまりこんな話は誰でもわかっているということか。ここまでで十分面白い話だと思ってしまったドシロートの私は赤面である。

橋本氏はじめ言語学者たちはここでロシア語чайやペルシャ語چایで[tʃaj]と語末に接近音(あるいは「半母音」)の [ j ] がついて、茶という語が「チャイ」というCVC構造になっていることに注目している。この語末の [ j ] がどこから来たのかについての議論がまた面白い。

まず、村山七郎氏によるとロシア語のチャイは13世紀以降にモンゴル語の「茶葉」cha-yeを取り入れたもの、つまり「イ」は「葉」が退化した形だそうだ。ロシア語がモンゴル語から借用したことを証明する文献も残っている。このモンゴル語形が中央アジアにも広がったため「イ」のついた形になった。

それに対して小松格氏は、これは中国の「茶」がペルシャ語に借用された際、[tʃa] だったものがペルシャ語の音韻体系に合うように後ろに j がくっついたためと反論している。ペルシャ語がCV型一音節の単語を極端に嫌うためで、本来nā(「竹」)がnāy、pā(「足」)がpāyになったのもこのためである。そしてこのペルシャ語形を通して「茶」という語がロシア語やその他の中央アジアの言葉に広がったためチャがチャイになった、という。

その反論に対して村山氏はさらに反論。pāy の y は付け加えられた接尾辞ではなく、もともとの語幹に帰するもの(*pād > pāy > på(y))、言い換えると変化の方向はpā→pāyではなくてむしろpāy →pāであり、「ペルシャ語でi(またはy)が加えられた」という説は成り立たない。しかもペルシャ語で「チャ」と並んで「チャイ」が現れるのはやっと17世紀になってからであり、時期的にも当てはまらない。さらにペルシア語で15世紀ごろには茶をčayehあるいは čayah とも記していて、これは「茶葉」である。

この二説間の議論に上述の橋本氏がさらにコメントし、どちらの説にも説明できない部分があることを指摘した:村山説では9世紀にアラビア語ですでにshakhïと言っていた事実を説明できないし(現代では shāī)、小松説だとペルシャよりずっと中国に近くにいる民族の言葉で軒並み i がついていることが説明しにくい。上で述べた言語のほかにウイグル語の早期借用形 tʃaj、カザフ語 хаy、ネネツ語 сяйなどの例が挙げられる。橋本氏はそこで、「チャイ」の「イ」はもともとの中国語の「茶」の古い発音が反映されたもの、そのころは中国語の「茶」の音節がCVCであった証拠であるとした。実際「茶」と同じ韻を持つ単語には様々な方言で-iとして現れるものが多いということである。

ここで私なんかがそれこそしゃしゃり出てコメントしたりすると言語学者から「顔を洗って出直して来い」といわれそうだが、ちょっと思いついたことを無責任に述べさせてもらいたい。学術的な根拠のない、単なる感想である。

例えば上に挙げられていた言語のうち、シベリアの言語、エベンキ語やネギダル語、満州語などは距離的には中国に近くともあまり人の交流のない辺境地だったから、茶も古い時代に直接中国から伝わらずにやっとロシア帝国になってからロシア語を通したのではないかと一瞬思いそうになった。別の歴史の本などを読んでみると、唐代に最も中国人と接触のあったのはペルシャ人だそうで、長安にもたくさんペルシャ人が住んでいたらしい。だから「茶」という語が中間の言語をすっ飛ばしてまずペルシャ語に入り、そこを中継してテュルク諸語やモンゴル語に行き、さらにロシア語に入り、そこからシベリアに広まったというのは十分ありえることだ、と結論しそうになったが、ネネツ語сяйが摩擦音[sjaj] を示していて唸った。テュルク諸語の有力言語カザフ語も[x]であって音変化を起こしている。本当にロシア語もペルシャ語を通さず唐音を中国語から直接取り入れたのかもしれない。

でも仮に「イ」のついた「CVCのチャイ」が古い形を反映しているとしたらなぜ頭が閉鎖音ではなくて破擦音になっているのか疑問に思う向きのために橋本氏は先手を打って、茶という言葉の語頭子音が他の言語で破擦音で写し取れないような音であることは少なくとも中国語北方方言では一度もなかった、と主張している。つまりそり舌歯茎閉鎖音が他の言語の話者には破擦音あるいは摩擦音に聞こえた、ということになるのか。

実は私はこの主張には思い当たることがある。ロシア語のть, дьである。これらは口蓋化された歯茎閉鎖音であるが、私には絶対「ティ」などではなくしっかり破擦音の「チ」に聞こえる。тя 、тю、тёも同様でそれぞれ「チャ、チュ、チョ」に聞こえる。私ばかりではない、そもそもть、дьのついたロシア語の単語を日本語に写し取る際は「チ」と書くではないか。それでговоритьと日本語で書くと「ガヴァリーチ」になる。さらにベラルーシ語ではロシア語の ть が実際に破擦音の ц になっていて、говоритьはベラルーシ語ではгаварыцьである。

もちろんこれはあくまで「口蓋化閉鎖音」についてで、肝心の歯茎そり舌音の方は私には破擦音には聞こえない。それにいくら茶の古い時代の語頭子音が「破擦音として写し取れないような音ではなかった」としても、橋本氏があげている言語のうち、一つくらいは閉鎖音で表している言語があってもいいのではないだろうか。

しかしそのまた一方で再現形の*ɖaというのはあくまでも文献や理論から導き出された音で誰も実際の音は聞いた事がない。そり舌が実際の音価だったという直接の証拠はないのである。もしかしたらその音はそり舌の上に口蓋化していたか、思い切り帯気音だったのかもしれない。

もうひとつ私が思いつくのは、ひょっとしたら「茶」は結構時代が下った唐代になってもCVCだったのかもしれないということだ。上述のヴェネチア形でも後ろに i がついている。もっとも(自分で言い出しておいてすぐその後自分で否定するなら始めから黙っていたほうがよかったような気もするが)さすがにこれは可能性が薄いと思う。中国語学は豊富な文献、優れた研究者、学問重視の伝統に恵まれている。もし中古音時代にCVCだったりしたら誰かがとっくにそんなことは発見していたに違いない。

と言うわけで「チャイ」の「イ」がどこから来たのかはわからないという結論だった。橋本氏も決して「チャイ」は中国語の古音を反映している、と確固として結論付けたわけではなく、一つの可能性として提案していたに過ぎない。

この議論はすでに1980年代に交わされていた古いものだが、今現在はどういう結論になっているのだろうと思ってネットなどを見てみたらやっぱり「イ」の出所は不明となっていた。議論そのものはまだ続いているらしい。アモイ方言の閉鎖音はそもそも中国語の古形などではなくてチベット語から入ってきたものだ、という主張も見かけた。それにしてもたかがお茶一杯飲むたびにいちいちここまで深い話を展開していたらおちおちお茶も飲んでいられまい。もっとも日頃からあまりものを考えずチャラチャラ浅い生活している私のような者は猛省すべきだとは思った。

この記事は身の程知らずにもランキングに参加しています(汗)。

人気ブログランキングへ

橋本萬太郎氏によれば中国語の「茶」の語頭音は紀元前後には*dra、七世紀にはそり舌閉鎖音*ɖa、十世紀のころに破擦音[ʈʂa]となった。別の資料によれば「茶」の呉音は「ダ」、漢音「タ」、唐音「サ」だから、これが「チャ」と破擦音で発音されたのは漢音の閉鎖音が唐音の摩擦音に移行するまでの期間、紀元後3世紀から7世紀の間ということになり、7世紀にはそり舌ではあるが閉鎖音のɖだったという上の記述より300年ほど時代がずれるようだが、これは当時の日本語の音韻体系のせいである。つまり当時の「ち」「つ」という文字は現代日本語のような破擦音でなく閉鎖音、それぞれti、tuという発音であった。だから「ちゃ」は今の仮名でかくと「テャ」のような発音だったのである。そのころの日本語は今よりもずっと語頭の有声音を嫌った、というより有声・無声を区別しなかったと考えると*ɖaは確かに「テャ」、当時の表記では「ちゃ」と聞こえたと思われる。また「さ」の文字も当時の日本語では破擦音で、今の「さ」よりも「ちゃ」と読んだと思われるそうだから中国語では10世紀に「ちゃ」と破擦音になった、という説明と時期的に合致している。

茶という植物は前漢の時代から知られていたらしいが、本格的に広まり出したのは唐からで、「茶」の字が定着したのも唐代だそうだ。日本には奈良時代に伝わった。中央アジアへも遅くとも宋の時代には伝播していたらしい。ヨーロッパ人が茶を知ったのはやっと18世紀である。

この事実を踏まえて言語変化というものがどのように起こるかを考えてみよう。言語内に新しい形が生じた場合、それは当該言語内にいっぺんにどっと広まるのではない。その形が最初に生じた地点からしだいに回りに広まっていくのである。ちょうど池に石を投げ入れると石が落下した点を中心にして波が広がっていくような按配だから、これを「波動説」と呼んでいる。そして石を投げ込んだ地点から波がこちらの足元まで来るのにちょっと時間がかかるように、新しい言語形が周辺部にまで浸透するには随分かかり、周辺部にやっとその形が到達した時にはすでに中心部では別の形が生じていることが多い。また「周辺部」というのは純粋に物理的な距離のせいばかりでなく、間に山があったり川があったりして人が行きにくい辺鄙なところだと、距離的には近くとも新しい形が伝わるのに時間がかかる。人里はなれた周辺部の方言に当該言語の古形が残っていることが多いのはそのためである。

例えば琉球語の方言には例えば八重山方言など日本語で「は」というところを「ぱ」でいうものがある。花をぱなというのだ。「はひふへほ」は江戸時代まで両唇摩擦音の[ɸ]、ファフィフフェフォだったことは実証されているが、さらに時代を遡って奈良時代以前には「パピプペポ」だったのではないかという説の根拠もここにある。『17.言語の股裂き』で述べた「西ロマンス諸語の-sによる複数主格は古い本来の形でによる複数主格はギリシア語からのイノベーションではないのか」という私の考えというか妄想もこの波動説の考えをもとにしたものである。

中国語でもアモイ周辺など南部の方言には古い時代の閉鎖音が破擦音化せずに(そり舌性がなくなった上無声音化はしたが)まだ閉鎖音、即ちtで発音されているものがある。そういった方言形ををまずオランダ人が受け取り、そこからまたイギリス人などの欧米人に t の発音が横流しされたため、西ヨーロッパ中でtea だろTeeだろと言うのである。それに対してアジア大陸の人々はきちんと首都の発音を取り入れたから「チャイ」だろ「チャー」というのだ。ちゃんと首都に来て言葉を習え。もっともポルトガル語だけは例外でcháというチャ形をしているが、これはポルトガル人がオランダ人より早い時期に首都まで来て中国人と接したためか、またはゴアで一旦ヒンディー語を通したかのどちらかだろう。多分前者だとは思うが。というのはやはりその頃中国人と接したヴェネチアの商人にも茶をchiaiと伝えている者がいるからである。

さて、橋本氏はここで、これだけの話だったら何も言語学者がしゃしゃり出るまでもないが、と断って話を続けている。つまりこんな話は誰でもわかっているということか。ここまでで十分面白い話だと思ってしまったドシロートの私は赤面である。

橋本氏はじめ言語学者たちはここでロシア語чайやペルシャ語چایで[tʃaj]と語末に接近音(あるいは「半母音」)の [ j ] がついて、茶という語が「チャイ」というCVC構造になっていることに注目している。この語末の [ j ] がどこから来たのかについての議論がまた面白い。

まず、村山七郎氏によるとロシア語のチャイは13世紀以降にモンゴル語の「茶葉」cha-yeを取り入れたもの、つまり「イ」は「葉」が退化した形だそうだ。ロシア語がモンゴル語から借用したことを証明する文献も残っている。このモンゴル語形が中央アジアにも広がったため「イ」のついた形になった。

それに対して小松格氏は、これは中国の「茶」がペルシャ語に借用された際、[tʃa] だったものがペルシャ語の音韻体系に合うように後ろに j がくっついたためと反論している。ペルシャ語がCV型一音節の単語を極端に嫌うためで、本来nā(「竹」)がnāy、pā(「足」)がpāyになったのもこのためである。そしてこのペルシャ語形を通して「茶」という語がロシア語やその他の中央アジアの言葉に広がったためチャがチャイになった、という。

その反論に対して村山氏はさらに反論。pāy の y は付け加えられた接尾辞ではなく、もともとの語幹に帰するもの(*pād > pāy > på(y))、言い換えると変化の方向はpā→pāyではなくてむしろpāy →pāであり、「ペルシャ語でi(またはy)が加えられた」という説は成り立たない。しかもペルシャ語で「チャ」と並んで「チャイ」が現れるのはやっと17世紀になってからであり、時期的にも当てはまらない。さらにペルシア語で15世紀ごろには茶をčayehあるいは čayah とも記していて、これは「茶葉」である。

この二説間の議論に上述の橋本氏がさらにコメントし、どちらの説にも説明できない部分があることを指摘した:村山説では9世紀にアラビア語ですでにshakhïと言っていた事実を説明できないし(現代では shāī)、小松説だとペルシャよりずっと中国に近くにいる民族の言葉で軒並み i がついていることが説明しにくい。上で述べた言語のほかにウイグル語の早期借用形 tʃaj、カザフ語 хаy、ネネツ語 сяйなどの例が挙げられる。橋本氏はそこで、「チャイ」の「イ」はもともとの中国語の「茶」の古い発音が反映されたもの、そのころは中国語の「茶」の音節がCVCであった証拠であるとした。実際「茶」と同じ韻を持つ単語には様々な方言で-iとして現れるものが多いということである。

ここで私なんかがそれこそしゃしゃり出てコメントしたりすると言語学者から「顔を洗って出直して来い」といわれそうだが、ちょっと思いついたことを無責任に述べさせてもらいたい。学術的な根拠のない、単なる感想である。

例えば上に挙げられていた言語のうち、シベリアの言語、エベンキ語やネギダル語、満州語などは距離的には中国に近くともあまり人の交流のない辺境地だったから、茶も古い時代に直接中国から伝わらずにやっとロシア帝国になってからロシア語を通したのではないかと一瞬思いそうになった。別の歴史の本などを読んでみると、唐代に最も中国人と接触のあったのはペルシャ人だそうで、長安にもたくさんペルシャ人が住んでいたらしい。だから「茶」という語が中間の言語をすっ飛ばしてまずペルシャ語に入り、そこを中継してテュルク諸語やモンゴル語に行き、さらにロシア語に入り、そこからシベリアに広まったというのは十分ありえることだ、と結論しそうになったが、ネネツ語сяйが摩擦音[sjaj] を示していて唸った。テュルク諸語の有力言語カザフ語も[x]であって音変化を起こしている。本当にロシア語もペルシャ語を通さず唐音を中国語から直接取り入れたのかもしれない。

でも仮に「イ」のついた「CVCのチャイ」が古い形を反映しているとしたらなぜ頭が閉鎖音ではなくて破擦音になっているのか疑問に思う向きのために橋本氏は先手を打って、茶という言葉の語頭子音が他の言語で破擦音で写し取れないような音であることは少なくとも中国語北方方言では一度もなかった、と主張している。つまりそり舌歯茎閉鎖音が他の言語の話者には破擦音あるいは摩擦音に聞こえた、ということになるのか。

実は私はこの主張には思い当たることがある。ロシア語のть, дьである。これらは口蓋化された歯茎閉鎖音であるが、私には絶対「ティ」などではなくしっかり破擦音の「チ」に聞こえる。тя 、тю、тёも同様でそれぞれ「チャ、チュ、チョ」に聞こえる。私ばかりではない、そもそもть、дьのついたロシア語の単語を日本語に写し取る際は「チ」と書くではないか。それでговоритьと日本語で書くと「ガヴァリーチ」になる。さらにベラルーシ語ではロシア語の ть が実際に破擦音の ц になっていて、говоритьはベラルーシ語ではгаварыцьである。

もちろんこれはあくまで「口蓋化閉鎖音」についてで、肝心の歯茎そり舌音の方は私には破擦音には聞こえない。それにいくら茶の古い時代の語頭子音が「破擦音として写し取れないような音ではなかった」としても、橋本氏があげている言語のうち、一つくらいは閉鎖音で表している言語があってもいいのではないだろうか。

しかしそのまた一方で再現形の*ɖaというのはあくまでも文献や理論から導き出された音で誰も実際の音は聞いた事がない。そり舌が実際の音価だったという直接の証拠はないのである。もしかしたらその音はそり舌の上に口蓋化していたか、思い切り帯気音だったのかもしれない。

もうひとつ私が思いつくのは、ひょっとしたら「茶」は結構時代が下った唐代になってもCVCだったのかもしれないということだ。上述のヴェネチア形でも後ろに i がついている。もっとも(自分で言い出しておいてすぐその後自分で否定するなら始めから黙っていたほうがよかったような気もするが)さすがにこれは可能性が薄いと思う。中国語学は豊富な文献、優れた研究者、学問重視の伝統に恵まれている。もし中古音時代にCVCだったりしたら誰かがとっくにそんなことは発見していたに違いない。

と言うわけで「チャイ」の「イ」がどこから来たのかはわからないという結論だった。橋本氏も決して「チャイ」は中国語の古音を反映している、と確固として結論付けたわけではなく、一つの可能性として提案していたに過ぎない。

この議論はすでに1980年代に交わされていた古いものだが、今現在はどういう結論になっているのだろうと思ってネットなどを見てみたらやっぱり「イ」の出所は不明となっていた。議論そのものはまだ続いているらしい。アモイ方言の閉鎖音はそもそも中国語の古形などではなくてチベット語から入ってきたものだ、という主張も見かけた。それにしてもたかがお茶一杯飲むたびにいちいちここまで深い話を展開していたらおちおちお茶も飲んでいられまい。もっとも日頃からあまりものを考えずチャラチャラ浅い生活している私のような者は猛省すべきだとは思った。

この記事は身の程知らずにもランキングに参加しています(汗)。

人気ブログランキングへ