(こちらはコロナウイルスで大変なことになってしまい、毎日ジョンズ・ホプキンズ大のサイトに張り付いているうちに気がついたら前回の更新から一ヵ月もたっていました…)

地球に生息する生物についてIUCN国際自然保護連合がレッドリストを作って絶滅の危険の度合いをExtinct (EX) 「絶滅」、Extinct in the Wild (EW)「野生絶滅」、Critically Endangered (CR) 「深刻な危機」、Endangered (EN) 「危機」、Vulnerable (VU) 「危急」、Near Threatened (NT) 「準絶滅危惧」、Least Concern (LC) 「低懸念」に7つの段階に分けているが、それと同じようにUNESCOが消滅危機言語というリストを作っている。使用人口が少なく、話者が誰もいなくなってしまいそうな言語が世界にはたくさんあり、こちらはその危機の度合いを6段階に分けている。Extinct「消滅」、Critically Endangered「深刻な危険」、Severely Endangered「重大な危険」、Definitely Endangered「明らかな危険 」、Vulnerable「脆弱」、Safe「安全」の6つだ。生物の場合とほとんど同じような段階分けをしているが、まず「絶滅」という言葉は言語には使えないのでExtinct という英語では同じになる単語が生物では「絶滅」、言語だと「消滅」となる。もう一つ、言語に関しては当然Extinct とExtinct in the Wild がないので一つ減って6段階だ。

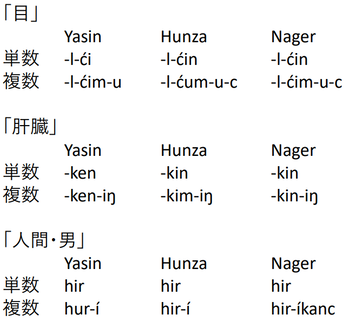

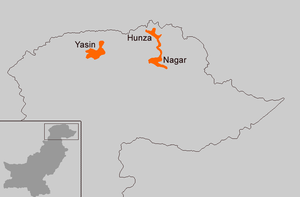

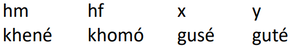

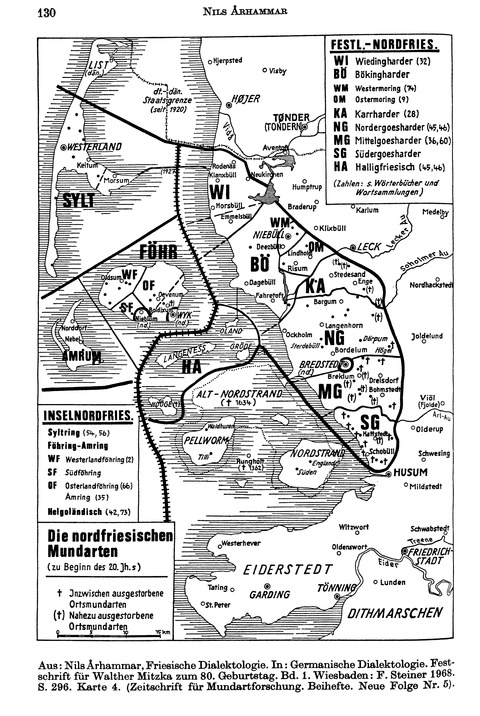

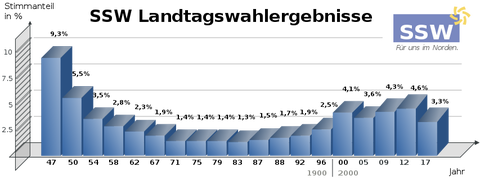

ここで話題にしたことがある言語もしっかりこのリストに載っている。例えばネズ・パース語は「深刻な危険」、ロマニ語、ソルブ語、南ユトランド語は「明らかな危険 」、フリースランド諸語は「重大な危険」。それに対して心配していたセルビア語トルラク方言(『18.バルカン言語連合』参照)は「脆弱」で済んでいる。ブルシャスキー語もバスク語も「脆弱」。アンダマン語やヘレロの言葉はリストに見当たらない。特にアンダマン語などは相当な危機にあるはず(下記参照)だが、データが不足で評価できないということなのだろうか。ヘレロも決して話者は多くないはずだが、まさか「安全圏」ということなのだろうか?カタロニア語がリストには入ってこないのは「安全」とみなされているからだろうとは思うが。日本の言語ではアイヌ語がまだ「深刻な危機」で止まっている。ということはかろうじて話者がいるのだろうが、これを「消滅」まで進ませないのが文化国家日本の義務だと思う。また琉球語の国頭方言、宮古方言、沖縄方言が「明らかな危険」、八重山方言、与那国方言が「重大な危険」状態にある。生物の場合と用語が重なっているところが印欧比較言語学、つまり一般言語学の誕生のプロセスを髣髴とさせる。サンスクリットやヒッタイト語とラテン語・ギリシャ語などの類似が見つかって「印欧語」という観念が生まれそれが言語学に発展していった当時、ダーウィンの進化論に強く影響されたからだ。「系統」、「種」という概念である。そもそも当時の印欧語学の目標が「種の起原」ならぬ「印欧祖語」の姿を知ることであった。そこで赤線を超えて優劣を言い出す人が一部にいたのは前に述べたとおりである。印欧語のような屈折語は日本語のような膠着語に比べて「進化した」言語であるという類の主張をする人たちだ。言語を話者から全く切り離して生命体の一種とみなしたり、「祖語」という言葉が本来比喩であることを忘れて本気で言語と生物を同一視しだすといろいろ誤解を引き起こす。見えるものも見えなくなる懼れがある。例えば「絶滅」と「消滅」の決定的違いである。生物種が絶滅するというのはその種に属する個体が物理的に全くいなくなるということだが、言語の消滅の方はそうズバリとはいかない。まず「当該言語の話者・ネイティブ・スピーカー」そのものに段階があるからだ。

もちろんある言語共同体に属している人間を一気に皆殺しにすれば言語も亡ぶ。そういうことは有史以前にはあっただろうし、20世紀に入ってもナチスドイツなどが試みた。それまではヨーロッパで強力な言語のひとつであったイディッシュ語が壊滅的な打撃を受けたのはナチスのホロコーストのせいである。

しかし言語の消滅は話者をいきなり皆殺しにしなくても起こる。話者はいても言語は滅びうるからだ。いわゆる「言語転換」という現象である(下記)。この言語転換は決して一気には進まない。個人内部の言語転換もそうだが、言語共同体全体が言語転換してしまうにはさらに時間がかかる。長い間話者も存在し続けるから最初のうちは当該言語も話者の頭の中に潜在的に残る。しかし話者はもうその言語をアクティブに使うことができなくなる。パッシブな言語能力、つまり「聞いてわかる」能力は話す力より長く残ることが多いがやがて聞いても理解できなくなる。こうなると言語学者が当該言語を記述したくても(すでに話者とはいえない)話者が発話することができないので記録も何もできない。いわば言語が話者の中で死ぬのだ。

もちろんこういう言語状態なら当該言語はまだ(わずかでも)覚えている人がいるということで「まだ消滅していない」と判断され、脳死というか「深刻な危険」の範疇にいれられる。そしてその最後の話者が亡くなった時点で正式に言語の消滅宣言をしたりする。実際今までに消滅してしまった言語で最後の話者の名前が記録に残っていることが少なくない。例えば『108.マッチポンプの悲劇』で言及した大アンダマン語だが、そのうちの方言の一つボ語は2010年に最後の話者Boa Srさんが亡くなって消滅したそうだ。『マッチポンプ』の項で参照した資料にはBoaSrさんとみられる人の写真も載っていたが、その後この言語がどうなったかについては説明がなかったので知らないでいた。本当に残念だ。

またアイルランドと大ブリテン島の間にあるケルト語系のマン島語も最後のネイティブ・スピーカーとしてNed Maddrellという名前が記録されている。言語学者たちが1972年8月17日に氏をインフォーマントとしてマン島語の記述を行ったがその時氏は94歳だった。1973年にその言語学者の一人が再びMaddrell氏を訪れて調査しようとしたが、氏はすでに耳が聞こえず、調査が成り立たなかったという。1974年の12月27日に亡くなった。このMaddrell氏は完全に流暢なマン島語を話せた最後の人だったばかりではない、マン島語のモノリンガル状態を経験している(多分)唯一の人であった。他のマン島語話者は英語とのバイリンガル環境しか知らず、最初から英語が圧倒的に優勢言語である人ばかりだが、Maddrell氏は2歳か2歳半くらいのときほとんど英語の話せない年取ったおばさんのところに預けられて育っている。

もう一人、Ewan Christianという話者の名前が記録されている。この人も1972年にインフォーマントとなったが、Maddrell氏とこのChristian氏がまだ母語が固まらないうちにマン島語に触れた最後の生き残りだ。ただし後者のマン島語はつっかえつっかえになることがあり、文法もあやしかったそうだ。5歳の時いっしょの通りに住んでいた二人のマン島語ネイティブから言葉を教わり、その後も周辺にいた話者から言語を吸収したが、生活言語は英語だったし、それにマン島語を教わったときすでに5歳だった。つまり習い方も不完全だったうえ使用する機会もあまりなかったため、セミ・スピーカーにとどまったのだ。Christian氏はMaddrell氏よりずっと若く、言語調査当時65歳、1978年に再びインフォーマントになっている。1985年初めに78歳で亡くなった。

関係ないがここでマン島語調査をした「言語学者たち」の一人は『51.無視された大発見』や『17.言語の股裂き』でも言及した私の学位取得時の口頭試問の試験官である。

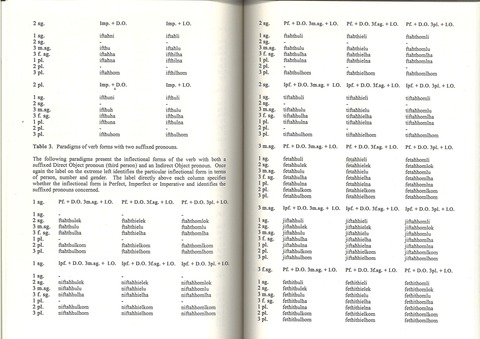

これらの例を見てもわかるように言語の消滅宣言は動物の場合の「当該種」にあたる「当該言語の母語者」に幅があるから難しい。例えばDresslerという学者は母語者に5段階あるとしている:1.健全な話者Healthy speakers、2.やや脆弱な話者Weaker speakers。名詞の語形変化などが簡略化の傾向、語彙も減少している。3.前最終段階の話者Preterminal speakers。語形パラダイムの縮小と一般化が起こる。4.最終段階前期の話者Better terminal speakers。縮小と一般化がさらに進む。5.最終段階後期の話者Worse terminal speakers。語彙は極めて減少し、語形の縮小も著しい。

この最終段階の母語者が後からみつかったりすることもある。さらにマン島語の場合もそうだが、言語の記述や調査がある程度進んでいると母語者がいなくなっても再生の試みが可能である。そのためかマン島語はまだ絶滅宣言を受けていない。ステータスは「深刻な危険」である。上で「最後の話者が亡くなった時点で正式に言語の消滅宣言をしたりする」と変な書き方をしたのもそういうことを考慮したためだ。

もう一つ「絶滅」と違う点は、話者全員がいっぺんに一人残らず死に絶える場合は別として(それなら確かに話者の「絶滅」である)、言語が「消滅」するときは通過点として必ず話者がバイリンガル状態になるということだ。生物は別に他の種に押されなくてもエサがなくなったり気候が変わったりすれば自分たちだけで勝手に(?)死に絶えることもあるが、言語が消滅するには必ず他の言語が入ってこなければいけない。人間はなにがしかの言語を話さずにはいられないからだ。言語が消滅はイコール言語転換と述べたのはそのためで、母語者が当該言語で上の5段階の階段を下るにつれ、もう一方の言語能力は逆に高まっていっているのである。

構成員が全員モノリンガルだった当該言語共同体が別の言語共同体と接触する。双方の言語共同体の政治的、文化的、あるいは軍事的な力が拮抗し、人口にも特に差がなければ接触は一部の通訳・翻訳家を通じて行われるのでその他大勢はそれぞれの言語のモノリンガルで生活に何ら支障がない。そもそもその通訳にしてももう一方の言語は後から習っただけだから、モノリンガルであることには変わりがないのである。またバイリンガルになるにしてもどちらか一方の言語が圧倒的に優勢ということはない。もちろん個人レベルでは言語Aと言語BとのバイリンガルでAが優勢という人がいるだろうが、その代わりもう一方の言語共同体にはBが優勢のバイリンガルがいるのだから、全体としてはどちらの言語が優勢ということはなく、まあバランスがとれているわけだ。ところが一方の言語共同体がもう一方より圧倒的に強力だったり一方が他方を政治的に支配したりするとこのバランスが崩れだす。最初の段階として、言語Aの共同体には1.Aのモノリンガル、2.A・BのバイリンガルでAが優勢、3.A・Bの優勢無しバイリンガル、4.A・BのバイリンガルでBが優勢というグループがいる一方でB共同体には1にあたるBのモノリンガルがいなくなり、全員Aとのバイリンガルになる。次の段階は2にあたる構成員がBの共同体から消える。B言語の共同体にいるくせにBの方がAよりずっと楽に話せるという人がいなくなるのだ。さらに度が進むとBの共同体から3が消える。B共同体の構成員全体がBよりAが得意という状態だ。この辺になるとB共同体に「Aのモノリンガル」が発生しだす。そうなるとBはもう共同体のコミュニケーション言語としての機能は果たしにくい。社会生活は全部Aで済ますようになり、B言語の方は(一部の)構成員の頭の中に思い出というか痕跡として残っているだけで、しかも使わないからドンドン虫が食ったりさび付いてきたりする。そしてふと気づいてみると自分の他には誰もBを知っているものがいない。なぜ「ふと」かというと、コミュニケーションや社会生活はAのみで何の不都合もなく、Bなど使わないから言語Bがなくなったことなど普段目に入らないからだ。とにかく言語共同体の全員がバイリンガルになったら黄信号が灯ったとみていい。言語学者が当該言語のモノリンガル話者の存在を重要視するのはそういう理由である。

ただ、念のため言っておくが、このバイリンガルというのは「母語」が二つあるということで(『44.母語の重み』参照)、学校で習った外国語などというのは全くこの範疇に入らない。その意味で日本人がいくら英語を勉強してもモノリンガルであることには変わりがないから、安心して外国語の学習をしていい。というより日本人はもうちょっと外国語をやったほうがいいのではないだろうか。時々バイリンガルという言葉をトンチンカンな意味に誤解している人がいるので蛇足とは思うが念のため。

この言語の消滅という現象が言語学の一分野として確立されたのは比較的最近だそうで、以前は単発に研究が行われていた。私の印象では1990年ごろから少数言語とか消滅言語とかの用語をさかんに聞くようになった感じだ(私にとっては1990年は立派に最近なのである)。

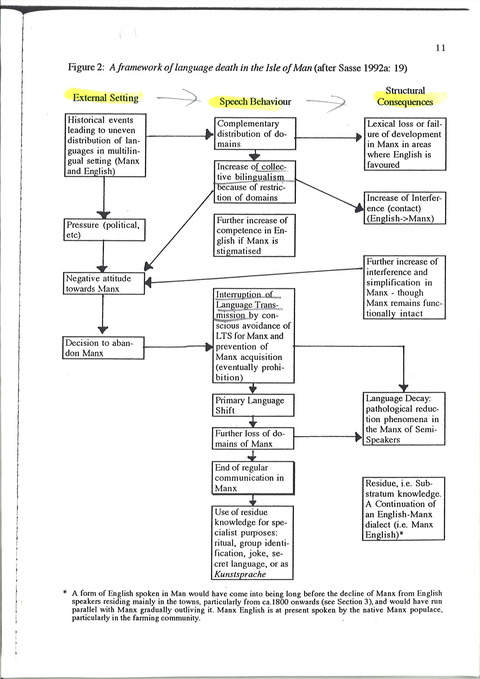

例えばSasseという学者は以下の3つのタイプの要因をベースにして言語消滅の過程をモデル化した。

1.言語外状況External Setting(ES):言語共同体にプレッシャーを与えて当該言語を放棄させる方向に持って行く文化、社会、民族、経済的な要因。これが言語消滅への最初のきっかけを作る。

2.話者の言語行動パターンSpeech ehaviour (SB):言語共同体の中で話者がどの言語を使うか、またその言語で文体、どんな言葉使いを状況によって使い分けるのか、使い分けられるのか、ということ。

3.言語構造への影響 (Structural Conseqzuence (SC):言語の形自体が被る変化。語形変化が簡略化したり(simplication)、以前はできた表現が構造的にできなくなったりする(reduction)。変化は言語のあらゆるレベル、音韻、形態、シンタクス、語彙面で起こる。

Sasseは、ESが最初のきっかけとなって両言語のバランスが崩れてSBが変わり、SBが変われば当該言語が使われる場面が減り(つまりその言語がAbandoned language AL「放棄言語」になり)、使う機会が減れば文法構造は単純化し語彙も減ってしまう、そして最終的に言語の死に至る、言い換えるとES→SB→SCの順に言語転換・ALの消滅が進むのが全体としての傾向だとしている。もちろんその途中に小さなフィードバック現象もある。表現の可能性が減れば益々その言語を使わなくなるというSC→SBという方向のプロセスなどだ。

そうやって優勢言語が転換していく中で、まず人が生まれて最初に取得する言語Primary Language PLが当該言語ALからもう一方の言語にかわる。逆から言うともう一方の言語(Target language TL)は最初第二の母語secondary Language SLであったのがPLになる。そしてTLがドンドン優勢になっていき、ある時点で話者がALを後続世代に伝えなくなったらそこでアウトだ。残った母語者は誰ともALで話す機会がないから、その言語は母語者の中で死んでいく。事実、最後のネイティブ・スピーカーのマン島語にはすでにそれ以前に記録されたマン島語と比較して構造上の簡略化が見られたそうだ。伝えられたマン島語そのものがそこに来るまでにすでに弱まっていた、言語の内部崩壊はすでに始まっていたのだ。さらにそのMaddrell氏はマン島語モノリンガル生活を経験したといってもすでにそれ以前に英語には触れていた。PLは英語でマン島語はSLだったのだ。氏は調査の時言語学者に「昔英語と同じくらいよくマン島語をしゃべれた頃のことをまだ覚えています。でも外に出てってからは使う機会もなかったし、マン島語を聞くこともなかったからもう忘れてしまいました。でもこうやってみるとまた思い出してきたからできるだけ話してみますが、どうも思うようにはねえ…」とマン島語で語っていたそうだ。

こうやって見ていくと、どの時点をもって当該言語の消滅というのかということ自体がすでに難しい課題であることがわかる。話者の死、つまり人間の死と言語の死が必ずしも一致していないからだ(『54.言語学者とヒューマニズム』参照)。ネイティブの話す当該言語が「健全」ではなくなった時点で消滅宣言か、それとも最後の母語者が亡くなったときか。一度コミュニケーションとして使われなくなった言語が復活する場合があるが(ヘブライ語など)、そういう場合死者が生き返ったと考えるべきか、当該言語は実は一度も死んでいなかったというべきか。独立言語と方言との区別同様(『111.方言か独立言語か』参照)、死語か死語でないかの区別も割とケース・バイ・ケースなのである。ただ上のSasseは、日常のコミュニケーションで使われなくなった時点でその言語は死語だとしている。しかしその「日常のコミュニケーション」という観念自体にまた段階というか幅があるからとにかくスッパリ何年何月何時何分に消滅、と宣言することはできない。

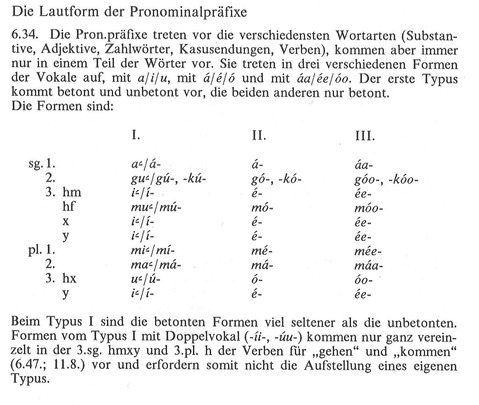

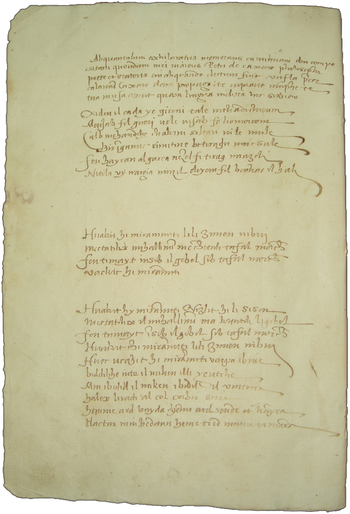

Broderickはマン島語の消滅を図式化するのにSasseのモデルを使っている。コピーのそのまたコピーですみません。(私の書き込みがある上ファイルの閉じ穴があいてますね…)

Broderick, George. 1999. Language death in the Isle of Man. Tübingen:p.11から