アンドレイ・プラトーノフ(1899-1951)というソ連の作家に『名も知らぬ花』(Неизвестный цветок)という短篇がある。このプラトーノフという人は当時の国家御用同盟のソ連作家同盟と合わず、しまいには同盟から除名され、名をリストから抹殺され、作品の発表も禁止されて不遇のまま一生を終えた。この短篇に描かれている荒れ地にたった一輪咲いた小さな花が、彼の分身であることは明らかだ。

ドイツ語の翻訳ではこの作品のタイトルをDie unbekannte Blumeと訳している。これもやはり「名も知らぬ花」だから、意味の上ではまったく問題はない。

でもこの翻訳には重大な欠陥がある。

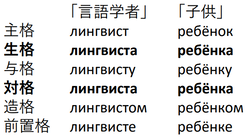

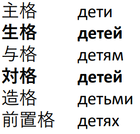

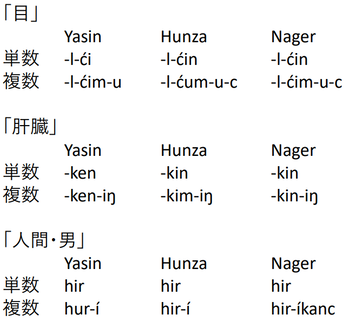

ロシア語の「花」(цветок、ツヴェトーク)は男性名詞だ。だから、この花が作家の分身だということは誰でもわかる。プラトーノフは男性なのだから。事実、話の中でダーシャという女の子とその花が友達になり、ダーシャが一年後その場所に来てみたらもうその花自身は生えていず、二代目の花を見つけるが、その二代目の花は「父のように生き生きとして我慢強く、父よりもさらに力強いのでした」、とある。

ロシア文学の安井亮平氏も次のように言っている。

「『名も知らぬ花』の、父たちの復活としての子の生、知と意志による死の克服、花と子供の兄弟関係の創造という考えは、プラトーノフの全作品に顕著なイデーです。プラトーノフは、死を予感して、この小さな作品の中で、おのれの思想と真情を吐露したのでしょう。」

しかるにドイツ語の「花」(Blume)は女性名詞なのだ。なので上述の「父のように…」のくだりはドイツ語訳では、「母のように生き生きとして我慢強く、母よりもさらに力強いのでした」と訳されている。そんな馬鹿な。ここでこのように勝手に性転換されてしまったら、この作品の最も重要なモチーフ、「作家が血を吐く思いで吐露した自画像」が跡形もなく消えてしまうではないか。

『10.お金がなければ眠りは深い』の項で述べたガルシンの『あかい花』(Красный цветок、クラースヌィ・ツヴェトーク)もDie rote Blumeと性転換訳されているが、この場合はストーリー上男性・女性どっちでもいいし、その花は「けしの花」だと原作でも言っているから、イザとなったらDer rote Mohn(あかいけし)というタイトルにでもしてやれば、男性名詞としての整合性をとることも可能だが、「名も知らぬ花」にその手は使えない。なぜなら「けし」とか「桜」とか名前を言ってしまったら「名も知らぬ花」でなく「名を知っている花」になってしまうからだ。

ではどうしたらいいのか?ドイツ語のネイティブに聞いてみたら「コメントを入れてロシア語では花が男性であることを明記するしかないだろ」との答えが返ってきた。文学の翻訳でコメント・注釈というのは「最後の手段」である。いわば敗北宣言だ。私がそう言い、ネイティブのくせに白旗を挙げる気かと突っ込んだら、「仕方ないだろ、できないものはできないんだ。」とあまりにも簡単に降参されてしまった。

もうひとつ、似たような事例としてIl grande Silenzioというタイトルのイタリア映画がある。文字通り訳せば「偉大なる沈黙」または「大いなる静寂」で、事実英語ではGreat Silenceというタイトルになっているが、以前これをチェコ語でVeliký klid (偉大なる静寂)と訳しているのを見て感心した。

このklid(静寂)という単語だが、スラブ語としてはちょっと見かけない言葉だ。 たとえば西スラブ語のポーランド語では「沈黙」はmilczenie、「静けさ」はciszaだ。 クロアチア語もそれぞれšutnja、tišinaで形が近い。 ロシア語もМолчание とТишинаでそっくり。 さらにチェコ語でも実は本来これらに対応する語を持っているのだ。mlčeníとtišinaだ。

ではなぜここで「静寂」を素直にtišinaとかmlčeníではなくklidで表わしているのか?

答えは簡単だ。原題の「サイレンス」もしくは「シレンツィオ」というのが男性主人公のあだ名だからだ。なのにチェコ語のtišinaは女性名詞、mlčeníが中性名詞なので、男性の名前にはなれない。どうしても男性名詞のklidを持って来なくてはいけないのだ。イタリア語のsilenzioはうまい具合に男性名詞だからOK、英語に至ってはそもそも男性名詞も女性名詞もないから気を使う必要がないが、チェコ語では文法性と自然性の統一ということを考慮しないといけない。

チェコ語では「沈黙」を意味する男性名詞があるからいいが、困るのはドイツ語だ。対応するドイツ語の単語Stille(静けさ)、Schweigen(沈黙)はそれぞれ女性名詞、中性名詞なので、やはりここで直訳はできない上、意味の近い男性名詞が存在しない。そこでこの映画のタイトルはまったく意味を変換させてLeichen pflastern seinen Weg(彼の道は死体で舗装される→彼の行く道は死体で埋まる)というオドロオドロしいものになっている。日本語も「沈黙」などという抽象概念を人の名前にする、という発想に違和感があるためか、やはり直訳しないで『殺しが静かにやって来る』。私個人としてはこの邦題は秀逸だと思う。ついでに言うと主演はフランス人のジャン・ルイ・トランティニャンである。

「言葉の壁」というと普通「その言葉ができないために社会に溶け込めない」という意味だが、私は本当の「言葉の壁」とはこういうのを言うのだと思う。つまり、言語運用論レベルでなく言語に内在する構造そのものに起因する壁だ。

プラトーノフは現在では名誉回復されて生まれ故郷のヴォロネジに像も立っている。

この記事は身の程知らずにもランキングに参加しています(汗)。

人気ブログランキングへ

ドイツ語の翻訳ではこの作品のタイトルをDie unbekannte Blumeと訳している。これもやはり「名も知らぬ花」だから、意味の上ではまったく問題はない。

でもこの翻訳には重大な欠陥がある。

ロシア語の「花」(цветок、ツヴェトーク)は男性名詞だ。だから、この花が作家の分身だということは誰でもわかる。プラトーノフは男性なのだから。事実、話の中でダーシャという女の子とその花が友達になり、ダーシャが一年後その場所に来てみたらもうその花自身は生えていず、二代目の花を見つけるが、その二代目の花は「父のように生き生きとして我慢強く、父よりもさらに力強いのでした」、とある。

ロシア文学の安井亮平氏も次のように言っている。

「『名も知らぬ花』の、父たちの復活としての子の生、知と意志による死の克服、花と子供の兄弟関係の創造という考えは、プラトーノフの全作品に顕著なイデーです。プラトーノフは、死を予感して、この小さな作品の中で、おのれの思想と真情を吐露したのでしょう。」

しかるにドイツ語の「花」(Blume)は女性名詞なのだ。なので上述の「父のように…」のくだりはドイツ語訳では、「母のように生き生きとして我慢強く、母よりもさらに力強いのでした」と訳されている。そんな馬鹿な。ここでこのように勝手に性転換されてしまったら、この作品の最も重要なモチーフ、「作家が血を吐く思いで吐露した自画像」が跡形もなく消えてしまうではないか。

『10.お金がなければ眠りは深い』の項で述べたガルシンの『あかい花』(Красный цветок、クラースヌィ・ツヴェトーク)もDie rote Blumeと性転換訳されているが、この場合はストーリー上男性・女性どっちでもいいし、その花は「けしの花」だと原作でも言っているから、イザとなったらDer rote Mohn(あかいけし)というタイトルにでもしてやれば、男性名詞としての整合性をとることも可能だが、「名も知らぬ花」にその手は使えない。なぜなら「けし」とか「桜」とか名前を言ってしまったら「名も知らぬ花」でなく「名を知っている花」になってしまうからだ。

ではどうしたらいいのか?ドイツ語のネイティブに聞いてみたら「コメントを入れてロシア語では花が男性であることを明記するしかないだろ」との答えが返ってきた。文学の翻訳でコメント・注釈というのは「最後の手段」である。いわば敗北宣言だ。私がそう言い、ネイティブのくせに白旗を挙げる気かと突っ込んだら、「仕方ないだろ、できないものはできないんだ。」とあまりにも簡単に降参されてしまった。

もうひとつ、似たような事例としてIl grande Silenzioというタイトルのイタリア映画がある。文字通り訳せば「偉大なる沈黙」または「大いなる静寂」で、事実英語ではGreat Silenceというタイトルになっているが、以前これをチェコ語でVeliký klid (偉大なる静寂)と訳しているのを見て感心した。

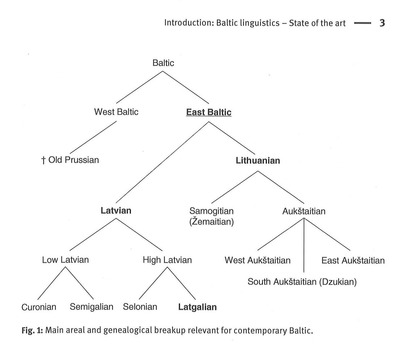

このklid(静寂)という単語だが、スラブ語としてはちょっと見かけない言葉だ。 たとえば西スラブ語のポーランド語では「沈黙」はmilczenie、「静けさ」はciszaだ。 クロアチア語もそれぞれšutnja、tišinaで形が近い。 ロシア語もМолчание とТишинаでそっくり。 さらにチェコ語でも実は本来これらに対応する語を持っているのだ。mlčeníとtišinaだ。

ではなぜここで「静寂」を素直にtišinaとかmlčeníではなくklidで表わしているのか?

答えは簡単だ。原題の「サイレンス」もしくは「シレンツィオ」というのが男性主人公のあだ名だからだ。なのにチェコ語のtišinaは女性名詞、mlčeníが中性名詞なので、男性の名前にはなれない。どうしても男性名詞のklidを持って来なくてはいけないのだ。イタリア語のsilenzioはうまい具合に男性名詞だからOK、英語に至ってはそもそも男性名詞も女性名詞もないから気を使う必要がないが、チェコ語では文法性と自然性の統一ということを考慮しないといけない。

チェコ語では「沈黙」を意味する男性名詞があるからいいが、困るのはドイツ語だ。対応するドイツ語の単語Stille(静けさ)、Schweigen(沈黙)はそれぞれ女性名詞、中性名詞なので、やはりここで直訳はできない上、意味の近い男性名詞が存在しない。そこでこの映画のタイトルはまったく意味を変換させてLeichen pflastern seinen Weg(彼の道は死体で舗装される→彼の行く道は死体で埋まる)というオドロオドロしいものになっている。日本語も「沈黙」などという抽象概念を人の名前にする、という発想に違和感があるためか、やはり直訳しないで『殺しが静かにやって来る』。私個人としてはこの邦題は秀逸だと思う。ついでに言うと主演はフランス人のジャン・ルイ・トランティニャンである。

「言葉の壁」というと普通「その言葉ができないために社会に溶け込めない」という意味だが、私は本当の「言葉の壁」とはこういうのを言うのだと思う。つまり、言語運用論レベルでなく言語に内在する構造そのものに起因する壁だ。

プラトーノフは現在では名誉回復されて生まれ故郷のヴォロネジに像も立っている。

この記事は身の程知らずにもランキングに参加しています(汗)。

人気ブログランキングへ