SF作家アイザック・アシモフの本で私が一番好きなのが実は自伝だ。肝心のSFの方は、『我はロボット』はさすがに小学生の頃(一回だけ)読んだが『銀河帝国の興亡』も『夜来たる』もまだ読んでいない。なのでとても「アシモフの読者です」とはいえないが、自伝だけは繰り返し読んだ。アシモフ博士をロール・モデルとして勝手に尊敬しているのだが、私なんかに尊敬されて博士も相当迷惑していたのでなかろうか。

それにしてもアシモフ氏と私と比べてみると(比べること自体が侮辱かもしれないが)愕然とする。これでも同じ人類なのか。

1.博士は米国徴兵検査で計ったとき、知能指数が167とかあっていっしょに検査を受けた者の中では全米一だったそうだが、私はいつだったか就職試験で知能検査のようなものをされたとき、試験を受けた200人以上のなかで(人事部の人曰く)「文句なく最低点」を取ってしまったという折り紙つきの頭の悪さだ。

2.博士はボストン大学医学部教授と作家の二つの職業を両立しつづけ、世界人名事典などにも名前が載っているセレブだが、私の名などせいぜい高校・大学の卒業者名簿の隅のまた隅にしか載っていない。しかもその名簿も会費を払わずにいるため私の手元には届かない。

3.博士は若くして化学の博士号を取ったが、私は高校の授業で「アルファケトグルタル酸」という名前がおかしくて笑いの発作を起こし、化学の先生にどやされた大馬鹿だ。中学の時はメスシリンダーという器具の名前を教わり、さっそく「オスシリンダー」とギャグを飛ばそうと思ったら、理科の先生に「この器具の名前を言うと毎年必ず「オスシリンダー」と突っ込んで来る人がいますが、その駄ジャレはとっくに古くなってますからもうやめなさいね」と先手を打って牽制されてしまった。駄ジャレの先を越されるとさすがに見苦しい。

こうやって比べていると、私などうっかりすると「人類の出来損ない」あるいは「害虫」として間引き・駆除されてしまいそうな案配だが、でも私を駆除するのはちょっと待ってほしい。たった一つ、ほんとうにたった一つだけ私のほうがアシモフ大博士に勝っている部分があるのだ。 それはロシア語動詞アスペクトだ。

アシモフ氏はロシア(当時のロシアは現在のウクライナもベラルーシも含んでいた)生まれだが、3歳のときアメリカに移住したのでロシア語は出来なかった。ご両親の母語もロシア語でなくイディッシュ語だったそうだ。アシモフ氏自身はイディッシュ語・英語のバイリンガルだが、妹と弟はもう英語だけのモノリンガルだったという。家族の中で母語が変遷してしまった。この辺の話もとても興味深いが、とにかくアシモフ氏は大人になってからロシア語をやろうとして文法書を買ったと自伝にある。

名詞の変化・動詞の活用を息も絶え絶えでクリアし、11章の「動詞アスペクト」まで来た時点でついに堪忍袋の尾が切れ、本を壁に叩き付けてロシア語を止めてしまったとのことだ。

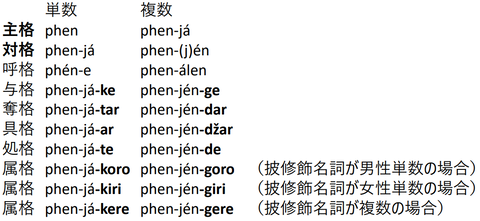

ロシア語は英語やドイツ語のように「行く」ならgoあるいはgehenと覚えればいいというものではない。はしょった言い方だが、あらゆる動詞がペアをなしていて、「行く」ならgo-1とgo-2の二つの動詞を覚えないといけない。1と2は使い方が決まっていて、同じgoでも1と2を間違えると文の意味が全然違って来てしまう。おまけに1と2は形に決まりがない、つまりどちらか一方を覚えればそこから自動的に他方を派生できるというワザが効かないので、闇雲に覚えるしかないのだ。例として次のようなペアを挙げてみる。それぞれ左が1、右が2だ。不定形が示してあるが、英語では一つの動詞ですむところがロシア語では動詞がそれぞれ二つあること、またその二つの動詞の形には一定の決まりがないことが見て取れるだろう。

записывать - записать (登録する)

кончать – кончить (終える)

махать – махнуть (振る)

говорить – сказать (話す)

делать – сделать (する)

читать – прочитать (読む)

писать – написать (書く)

идти – пойти (歩く)

избегать – избежать (避ける・逃れる)

ここでアシモフ氏は本を投げたが、私はまさにこのアスペクトという文法カテゴリーに魅せられて、それまで名詞や動詞の変化形が覚えられずにいいかげんもう止めようかと思ってたロシア語を続ける気になったのだった。

ちなみにどの動詞をもってペアとなすかというのには決まりというか基準があって、ある過去形の文をいわゆる歴史的現在(presens historicum)に変換したとき使われる動詞同士(これは別にわざと駄ジャレを言っているのではない)をアスペクトのペアとみなすことになっている。歴史的現在とは過去の出来事を生き生きと描写するテクだが、この基準を提唱したのは私の記憶によればマースロフという言語学者だ。

それは具体的に言うとこういうことだ。まず英語だが、普通の言い方と歴史的現在とでは次のように同じ動詞の現在形と過去形を使う。

And then Spartacus turned to the south and after three days arrived in Syracuse.

→ それからスパルタクスは南に向かい、三日後にシラクサに到達した。

And then Spartacus turns to the south and after three days arrives in Syracuse.

→ それからスパルタクスは南に向かい、三日後にシラクサに到達する。

(歴史的現在)

しかしロシア語だと、英語でturned, turns あるいはarrived, arrivesと同じ動詞が使われる部分で、それぞれ違う動詞が使われる。上の英語をロシア語で表すとそれぞれ次のようになる。太字の語を注目。

И тогда Спартак повернул на юг и за три дня добрался до Сиракуз.

И тогда Спартак поворачивает на юг и за три дня добирается до Сиракуз.

(歴史的現在)

повернул とповорачивает がそれぞれいわばturn-2とturn-1、добралсяとдобирается がarrive-2とarrive-1に当たり、ペアをなしている。2の動詞はどちらも過去形、1のほうはどちらも現在形だ。上の表の動詞もそうだが、2のグループの動詞をロシア語文法では「完了体動詞」、1を「不完了体動詞」と呼んでいる。

つまりこれらペアは活用などによって一方から他方が作られるのではなくて動詞そのものが違い、両方がまたそれぞれ独自に活用するのだ。 例えばповернул (turned)とповорачивает (turns)は、

不定形 поворачивать (to turn-1) (不完了体)

3人称単数男性:

поворачивал(過去)

поворачивает(現在)

удет поворачивать(未来)

不定形 повернуть (to turn-2) (完了体)

3人称単数男性:

повернул(過去)

現在形なし

повернёт(未来)

完了体動詞повернуть (turn-2)の方には現在形がない。

これはこう考えるとわかりやすいかもしれない。

「過去形」とか「未来形」とかは動詞の活用のカテゴリーであって、元の動詞は同じ一つの動詞だ。それに対して例えば名詞のカテゴリー「男性名詞」、「女性名詞」は一つの名詞を変化させて作られるのではなく(男性名詞から女性名詞を派生させることもなくはないが、これはむしろ例外現象だ)、元々の名詞がカテゴリー分けされている。 そこからそれぞれ、対格形fだろ複数形だろの語形変化を起こすわけだ。ロシア語の完了体動詞・不完了体動詞も言ってみれば「男性動詞」、「女性動詞」のようなものだ。

私はまさにここ、アシモフ氏の挫折の原因となった部分で逆に切れそうになっていた堪忍袋の尾がつながったのである。一寸の虫にも五分の魂というか、私がアシモフ大博士に勝っている部分だってあるのだから、すぐには私を始末せずにまだしばらくはこのまま生かしておいてもらいたい。

この記事は身の程知らずにもランキングに参加しています(汗)。

人気ブログランキングへ

それにしてもアシモフ氏と私と比べてみると(比べること自体が侮辱かもしれないが)愕然とする。これでも同じ人類なのか。

1.博士は米国徴兵検査で計ったとき、知能指数が167とかあっていっしょに検査を受けた者の中では全米一だったそうだが、私はいつだったか就職試験で知能検査のようなものをされたとき、試験を受けた200人以上のなかで(人事部の人曰く)「文句なく最低点」を取ってしまったという折り紙つきの頭の悪さだ。

2.博士はボストン大学医学部教授と作家の二つの職業を両立しつづけ、世界人名事典などにも名前が載っているセレブだが、私の名などせいぜい高校・大学の卒業者名簿の隅のまた隅にしか載っていない。しかもその名簿も会費を払わずにいるため私の手元には届かない。

3.博士は若くして化学の博士号を取ったが、私は高校の授業で「アルファケトグルタル酸」という名前がおかしくて笑いの発作を起こし、化学の先生にどやされた大馬鹿だ。中学の時はメスシリンダーという器具の名前を教わり、さっそく「オスシリンダー」とギャグを飛ばそうと思ったら、理科の先生に「この器具の名前を言うと毎年必ず「オスシリンダー」と突っ込んで来る人がいますが、その駄ジャレはとっくに古くなってますからもうやめなさいね」と先手を打って牽制されてしまった。駄ジャレの先を越されるとさすがに見苦しい。

こうやって比べていると、私などうっかりすると「人類の出来損ない」あるいは「害虫」として間引き・駆除されてしまいそうな案配だが、でも私を駆除するのはちょっと待ってほしい。たった一つ、ほんとうにたった一つだけ私のほうがアシモフ大博士に勝っている部分があるのだ。 それはロシア語動詞アスペクトだ。

アシモフ氏はロシア(当時のロシアは現在のウクライナもベラルーシも含んでいた)生まれだが、3歳のときアメリカに移住したのでロシア語は出来なかった。ご両親の母語もロシア語でなくイディッシュ語だったそうだ。アシモフ氏自身はイディッシュ語・英語のバイリンガルだが、妹と弟はもう英語だけのモノリンガルだったという。家族の中で母語が変遷してしまった。この辺の話もとても興味深いが、とにかくアシモフ氏は大人になってからロシア語をやろうとして文法書を買ったと自伝にある。

名詞の変化・動詞の活用を息も絶え絶えでクリアし、11章の「動詞アスペクト」まで来た時点でついに堪忍袋の尾が切れ、本を壁に叩き付けてロシア語を止めてしまったとのことだ。

ロシア語は英語やドイツ語のように「行く」ならgoあるいはgehenと覚えればいいというものではない。はしょった言い方だが、あらゆる動詞がペアをなしていて、「行く」ならgo-1とgo-2の二つの動詞を覚えないといけない。1と2は使い方が決まっていて、同じgoでも1と2を間違えると文の意味が全然違って来てしまう。おまけに1と2は形に決まりがない、つまりどちらか一方を覚えればそこから自動的に他方を派生できるというワザが効かないので、闇雲に覚えるしかないのだ。例として次のようなペアを挙げてみる。それぞれ左が1、右が2だ。不定形が示してあるが、英語では一つの動詞ですむところがロシア語では動詞がそれぞれ二つあること、またその二つの動詞の形には一定の決まりがないことが見て取れるだろう。

записывать - записать (登録する)

кончать – кончить (終える)

махать – махнуть (振る)

говорить – сказать (話す)

делать – сделать (する)

читать – прочитать (読む)

писать – написать (書く)

идти – пойти (歩く)

избегать – избежать (避ける・逃れる)

ここでアシモフ氏は本を投げたが、私はまさにこのアスペクトという文法カテゴリーに魅せられて、それまで名詞や動詞の変化形が覚えられずにいいかげんもう止めようかと思ってたロシア語を続ける気になったのだった。

ちなみにどの動詞をもってペアとなすかというのには決まりというか基準があって、ある過去形の文をいわゆる歴史的現在(presens historicum)に変換したとき使われる動詞同士(これは別にわざと駄ジャレを言っているのではない)をアスペクトのペアとみなすことになっている。歴史的現在とは過去の出来事を生き生きと描写するテクだが、この基準を提唱したのは私の記憶によればマースロフという言語学者だ。

それは具体的に言うとこういうことだ。まず英語だが、普通の言い方と歴史的現在とでは次のように同じ動詞の現在形と過去形を使う。

And then Spartacus turned to the south and after three days arrived in Syracuse.

→ それからスパルタクスは南に向かい、三日後にシラクサに到達した。

And then Spartacus turns to the south and after three days arrives in Syracuse.

→ それからスパルタクスは南に向かい、三日後にシラクサに到達する。

(歴史的現在)

しかしロシア語だと、英語でturned, turns あるいはarrived, arrivesと同じ動詞が使われる部分で、それぞれ違う動詞が使われる。上の英語をロシア語で表すとそれぞれ次のようになる。太字の語を注目。

И тогда Спартак повернул на юг и за три дня добрался до Сиракуз.

И тогда Спартак поворачивает на юг и за три дня добирается до Сиракуз.

(歴史的現在)

повернул とповорачивает がそれぞれいわばturn-2とturn-1、добралсяとдобирается がarrive-2とarrive-1に当たり、ペアをなしている。2の動詞はどちらも過去形、1のほうはどちらも現在形だ。上の表の動詞もそうだが、2のグループの動詞をロシア語文法では「完了体動詞」、1を「不完了体動詞」と呼んでいる。

つまりこれらペアは活用などによって一方から他方が作られるのではなくて動詞そのものが違い、両方がまたそれぞれ独自に活用するのだ。 例えばповернул (turned)とповорачивает (turns)は、

不定形 поворачивать (to turn-1) (不完了体)

3人称単数男性:

поворачивал(過去)

поворачивает(現在)

удет поворачивать(未来)

不定形 повернуть (to turn-2) (完了体)

3人称単数男性:

повернул(過去)

現在形なし

повернёт(未来)

完了体動詞повернуть (turn-2)の方には現在形がない。

これはこう考えるとわかりやすいかもしれない。

「過去形」とか「未来形」とかは動詞の活用のカテゴリーであって、元の動詞は同じ一つの動詞だ。それに対して例えば名詞のカテゴリー「男性名詞」、「女性名詞」は一つの名詞を変化させて作られるのではなく(男性名詞から女性名詞を派生させることもなくはないが、これはむしろ例外現象だ)、元々の名詞がカテゴリー分けされている。 そこからそれぞれ、対格形fだろ複数形だろの語形変化を起こすわけだ。ロシア語の完了体動詞・不完了体動詞も言ってみれば「男性動詞」、「女性動詞」のようなものだ。

私はまさにここ、アシモフ氏の挫折の原因となった部分で逆に切れそうになっていた堪忍袋の尾がつながったのである。一寸の虫にも五分の魂というか、私がアシモフ大博士に勝っている部分だってあるのだから、すぐには私を始末せずにまだしばらくはこのまま生かしておいてもらいたい。

この記事は身の程知らずにもランキングに参加しています(汗)。

人気ブログランキングへ